関東甲信地方で14日夜明け前から降り出した雪は次第に降り方が強まり、14日夜遅くから15日未明頃をピークにして、降り積もりました。甲府地方気象台では積雪115cmで気象台始まって以来120年ぶりの大雪だったそうです。120年前とは明治27年日清戦争が始まった年です。我が家(藤沢市大鋸では15日未明測定)では隣地の芝生で41cmでした。8日の積雪と比べ、少し長い時間かったしかも湿った雪で山沿いで多く積もったようです。なぜこのような大雪になったのでしょうか?

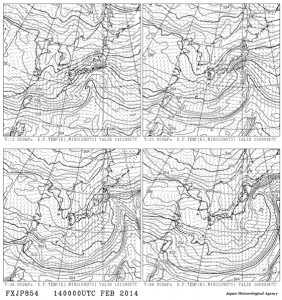

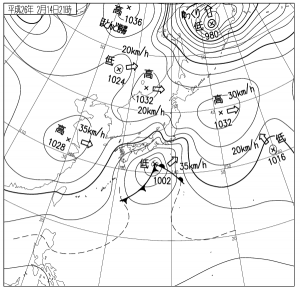

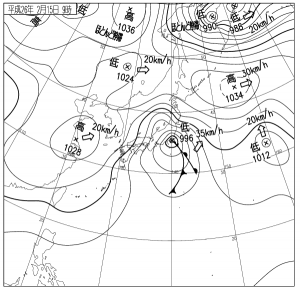

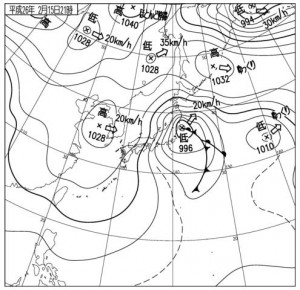

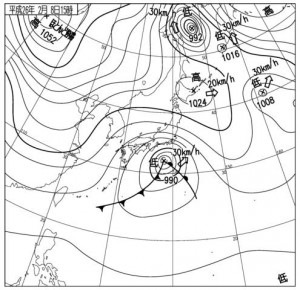

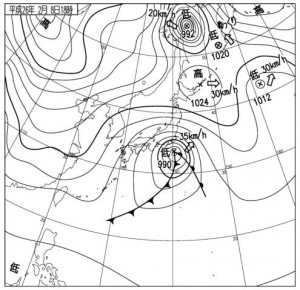

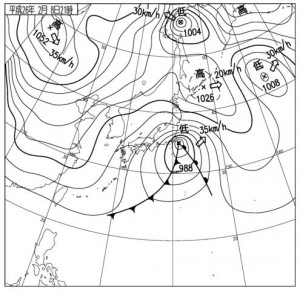

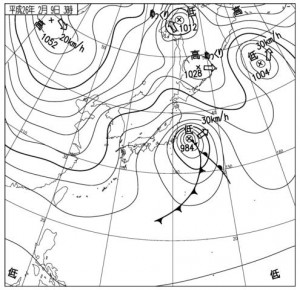

14日夕方のテレビで気象予報士の天気解説では、日本の関東地方東部上空の偏西風が大きく蛇行しているために南岸低気圧の進路が東から北東に向きを変えるといっていました。13日9時に発表された24時間予測天気図の解説の根拠となっています。偏西風の蛇行により湿った暖気が北上し、寒気が引きこまれるように南下したことで長時間にわたって関東で発達した結果大雪となったようです。8日の場合と大きく異るところです。

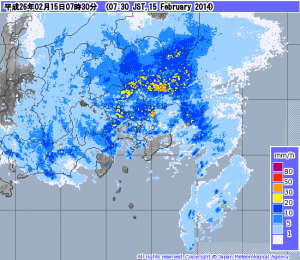

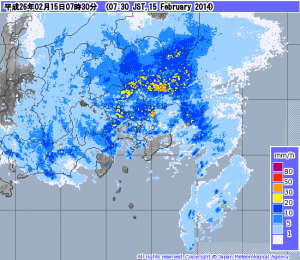

気象庁のレーダーで5分おきに雨雲(雪雲)の動きを追いかけてみると面白いことがわかります(3時間だけ保存されます)。今回、このレーダーからわかる南岸低気圧の動きとAWS藤沢の湿度、気温変化を関連させてみると面白い?ことがわかりました。

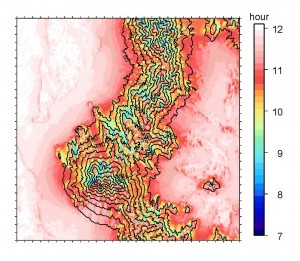

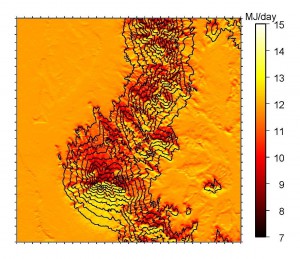

(気象庁レーダー情報の解析)南岸低気圧の周りの雲が回転をしている中心に雲がないところがあり、まるで台風の眼のようです。15日朝6時頃から8時15分頃にその中心が神奈川県に上陸しました(7時25分が中心付近上陸)。神奈川県中央部では7時30分から7時55分には雪雲は消えます。勢力が衰えたかに見えました。しかし7時55分から埼玉県上空の閉塞前線で雲が発達し始め、8時10分〜20分に茨城県南部の塊がさらに広がり激しくなりました。その後8時55分に2つの領域に分裂し、9時40分に雲がない円形領域(眼?)ができました。10時00分には再び帯状(西南西ー東北東方向)に伸びて、すぐに消えます。10時10分〜35分にこの帯の南側に新たに相似的に帯ができます。その帯に直交した北北西南南東方向の(銚子半島方面からと、九十九里海岸からの2つ)雲列が北北西に動いていきます。10時45分には茨城県県中部で雷注意報が出ました。10時55分には塊は茨城県北部に移動しました。

一連の雲の動きは西(丹沢方面)からの寒気と南岸的気圧の暖気のせめぎあいの結果、上昇気流が生じていると思われます。

気象庁レーダー・ナウキャスト(2月15日7時30分)

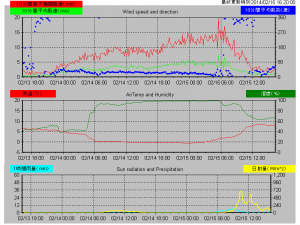

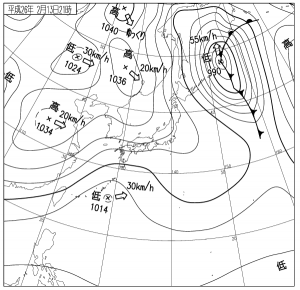

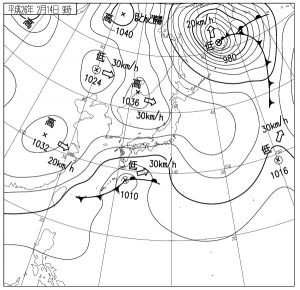

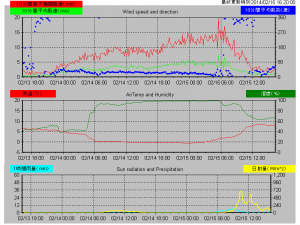

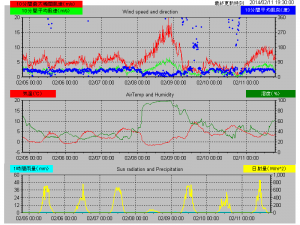

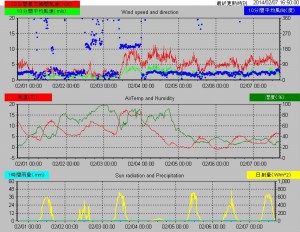

(AWS藤沢の解析)2日間の観測グラフを添付します。14日6時すぎに湿度90%超えたあたりから雪が降り始め、気温も0℃以下になります。アジア地上解析天気図によれば、神奈川の上空1500mはー3℃になっています。15日6時頃に湿度100%から急降下、風向きと北風から北北西にかわり、気温は徐々に上がっていきました。実に24時間近く0℃以下の状態が続いたのです。しかも湿った雪でしたから記録的な積雪量となりました。15日7時半ごろ南岸低気圧は上陸して天気は回復しましたが、そのご気温があまり高くならず、寒気が居座り続けたのです。図の下の黄色線の日射量は回復しました。