地球温暖化は農業へ影響する。特に、主な食糧である水稲の収量がどう変化するかを知ることは重要だ。水稲収量の変化は、気温上昇や降水量の集中化(時間的・空間的に)ばかりでなく、日射量の変化にも関係している。日本の水稲栽培は、水田の灌漑がゆきとどいているので、結局、気温と日射量がどのように変わるかがポイントになる。

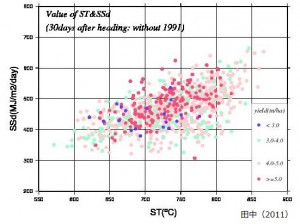

水稲収量が、気温と日射量の両者に依存する実態について、田中(2011)が興味ある図を作成した。横軸は播種から出穂までの積算気温、縦軸がその期間の平均日射量、図中の色分けは収量の水準を示しており、赤が最も高収量の場合で、次いでピンク、薄ブルー、青の順番に収量が低くなる。この図を見ると、まず、気温と日射量の間には正の関係がある。これは当然だ。加えて、高収量の場合の集合が日射量が多い方向へシフトしているように見える。すなわち、同じ温度条件でも日射量が多い栽培環境のもとで収量が高いことを示している。

換言すると、地球温暖化の条件のなかで、高温で日射量が少ない変化が起こる地域や年には収量が減少すること、高温でも日射量が多ければいわゆる高温障害による減収のリスクが小さいことが示唆される。図の中の一つ一つのプロットは、異なる地点を示すだけでなく、同一地点でも異なる年の結果を代表している。