地球温暖化により、桜の開花日が早まる傾向がある。詳細には、冬季に低温に遭遇するか否が関わり、季節毎の気温変化特性が関係して開花に至るため複雑である。同時に、開花から満開までの期間も変化することが考えられる。

もしも、花見ができる日数が減れば、市民が楽しむ機会が減ることになる。観光産業にとっても、観光資源が減少するという負の影響が現れるだろう。塚原・林(2011)は、過去のデータから開花期間をモデル化し、これに地球温暖化の将来予測結果を条件に用いて全国の開花期間がどのように変化するかの予測を行った。

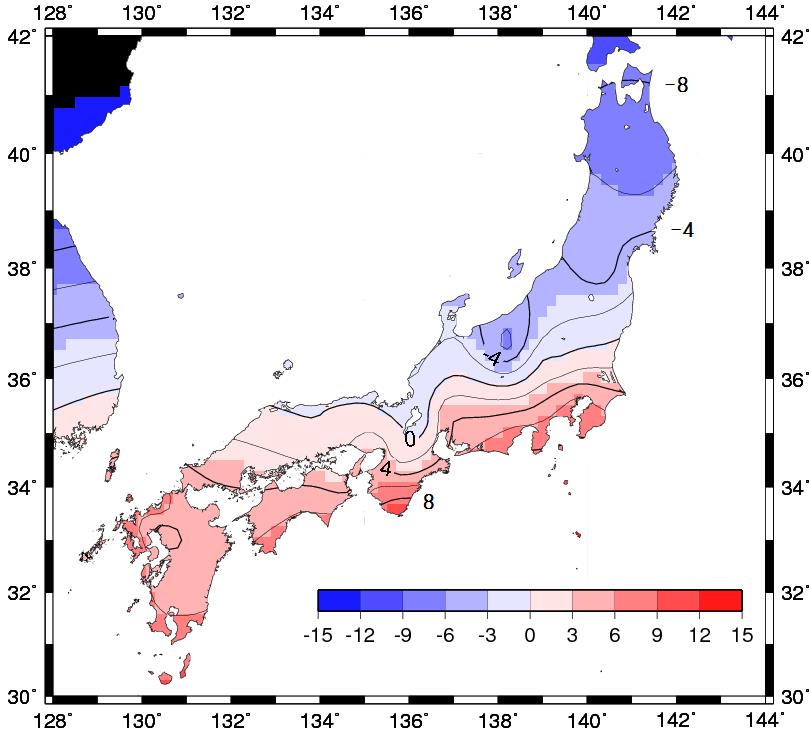

今世紀中頃に、現在よりどれだけ差が出るかを図に示す。地域による特徴を見ると、東北ほかの地域で開花期間が短くなる割合が大きく、九州地方などは小さい。この理由として、気温の昇温幅が他地域に比べて小さいことが考えられる。現在気候の条件では、全国平均して8.3日で開花から満開に至るが、2046~2065年までに2.1日減の6.2日で満開に至るようになる。

盛岡は現在、5月のゴールデンウィーク頃に桜が咲くことが多く、この時期に「さくら祭り」が開催されており欠かせない観光資源となっている。しかし近年は開花日が早まり、ゴールデンウィークには咲き終わってしまう年が増えていることが指摘されている。今世紀末になると、現在も6日弱と開花期間の短い北日本の盛岡では約3日に、現在の半分近くに短縮してしまうと予測される。確実に、ゴールデンウィークまでには桜は咲き終わってしまう可能性が高い。

(図の出典 塚原あずみ・林 陽生,2011:温暖化がサクラの開花期間に及ぼす影響.地球環境,17 「季節現象特集号」)