2014年2月22日(土)生命の星・地球博物館において、神奈川地学会主催の「神奈川の地学広場」で「平成26年2月の関東甲信地方の大雪について」と題してCWS会員のひとりとしてポスター発表をしました。あしがらNSTと生命の星・地球博物館の共催でしたので、西湘地区の科学研究に出品した親子連れの小学生や中高校生の発表もあり、大変賑やかでした。主な発表内容は「850hPaの高層天気図から読み取れる1500mの気温データから地上気温を推定した。一方、AWS藤沢の気温記録が0℃以下であることから、積雪時に冷気が溜まっていたことが推測できる。さらに、この時日本の東海上のブロッキング高気圧が存在することは南岸低気圧の速度を遅くし、偏西風を南北に蛇行させる原因となり、0℃以下の気温継続時間が7日の降雪では18時間、14日では24時間であり、これも大雪の原因になったと思われる。さらにメッシュを細かく解析することが地域の気候の実態を調べる手がかりになると思われる」。最後にCWSの会員募集を記載しました。

シティ・ウォッチ・スクエア

風に吹かれ、波の音を聞き、土に触れ、地域の環境を知り、未来を考える

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

春一番の天気図とAWS藤沢

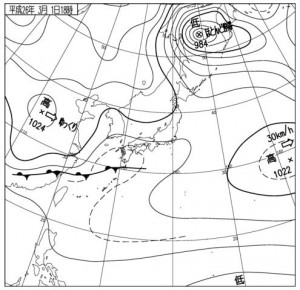

ニュースによれば、本日18日11時に気象庁は関東地方と四国地方で「春一番」が吹いたという。共に、2013年より17日遅い観測であり、春分の日までの条件で期限ぎりぎりである。高知では日本で一番早くソメイヨシノが開花したという。正午までの最大瞬間風速は、東京で19.9メートルを観測した。そのほか、神奈川・横浜は21.6メートル、千葉は23.4メートルなどとなっている。また気温は、東京で20.3度まで上がって、2014年初めて、20度を超えた。

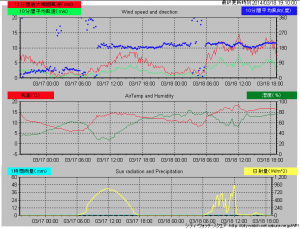

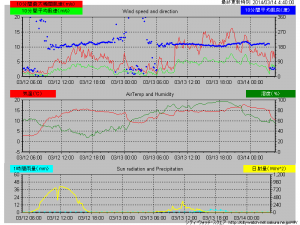

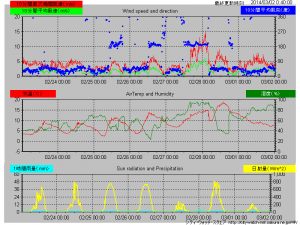

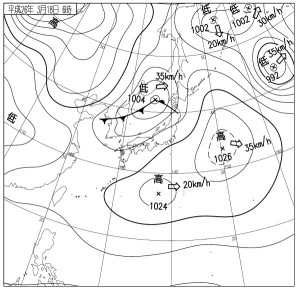

藤沢AWSのモニタリングでは6時に南風になると同時に8m/sを超え、その後は南風の中、12時には14m/sに達した。この時刻の地上天気図を気象庁のサイトから切り抜いてみた。

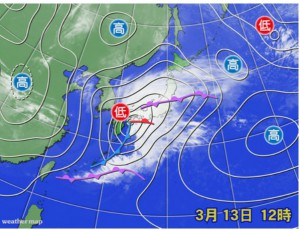

日本海北部を発達しながら東進する温帯性低気圧に移動性高気圧からの南風が吹き込んでいる。12時を過ぎると湿った気流が入ってきて曇りとなり日照量が低下した。JR東日本によると、強風の影響で、東海道線は午後2時57分から、小田原 – 熱海間の上下線で運転を見合わせている。このまま南風の状態が続いている。昨年は3月12日に春一番が吹いたあと寒冷前線が通過し、北風となり、翌日には寒の戻りがあったが、今年の「春一番」後は台湾北部の停滞前線から温帯性低気圧が発生し、明後日は東進してきて関東は雨になる。

一方で、「2月14日に富士山有料道路(富士スバルライン)を覆った雪は最高10メートル程度に積もり、道路を分断、4合目の大沢駐車場にある休憩施設や展望台が壊れた。2月の記録的な大雪が影響しているとみられ、富士スバルライン沿線の建物が雪崩被害を受けるのは1998年以来。県は富士スバルラインの除雪を進め、5月の大型連休前の全線開通を目指す方針だが、降雪や再び雪崩の恐れが生じ、復旧作業が滞る可能性もあり、行楽シーズンに間に合うかは見通せない。」というニュースが飛び込んできた。雪崩は12〜13日(前に九州、奄美の春一番)頃の気温上昇や強風が原因かもしれない。

水稲の収量は気温だけでは決まらない

地球温暖化は農業へ影響する。特に、主な食糧である水稲の収量がどう変化するかを知ることは重要だ。水稲収量の変化は、気温上昇や降水量の集中化(時間的・空間的に)ばかりでなく、日射量の変化にも関係している。日本の水稲栽培は、水田の灌漑がゆきとどいているので、結局、気温と日射量がどのように変わるかがポイントになる。

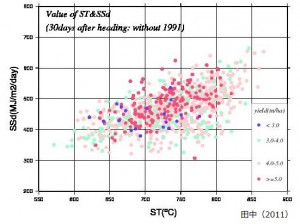

水稲収量が、気温と日射量の両者に依存する実態について、田中(2011)が興味ある図を作成した。横軸は播種から出穂までの積算気温、縦軸がその期間の平均日射量、図中の色分けは収量の水準を示しており、赤が最も高収量の場合で、次いでピンク、薄ブルー、青の順番に収量が低くなる。この図を見ると、まず、気温と日射量の間には正の関係がある。これは当然だ。加えて、高収量の場合の集合が日射量が多い方向へシフトしているように見える。すなわち、同じ温度条件でも日射量が多い栽培環境のもとで収量が高いことを示している。

換言すると、地球温暖化の条件のなかで、高温で日射量が少ない変化が起こる地域や年には収量が減少すること、高温でも日射量が多ければいわゆる高温障害による減収のリスクが小さいことが示唆される。図の中の一つ一つのプロットは、異なる地点を示すだけでなく、同一地点でも異なる年の結果を代表している。

春一番から春の嵐へ

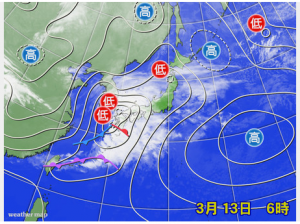

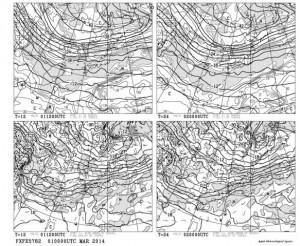

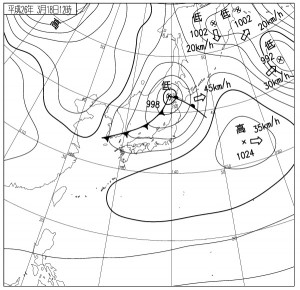

3月12日から13日にかけて春らしさが一段と出てきましたね。12日富山地方気象台で北陸地方が、13日鹿児島地方気象台で九州南部から奄美地方で「春一番」が吹いたと宣言されました。「春一番」は立春から春分の日までの間に日本海の低気圧に向かって吹く平均風速8m/sの強風以上で前日より気温が上がるという条件で命名されることが多いようです(身近な気象の事典)。850hPaと700hPaの高層天気図では地上天気図よりも北に低気圧が見られます。南の高気圧の西側にあたる九州から日本海に向けて強風が吹いています。

各種のニュースによると、北陸地方では、金沢、富山、福井地方気象台のいずれか1つが10m/s以上その他が6m/s以上、九州地方では、南寄りの風が8m/s以上で九州南部が暖域にあるというように地方気象台によって独自の条件をつけているようです。いずれにしてもこれから暖かくなるようでわくわくします。春一番の後には再び冬型になり突風災害(春の嵐)が起きることにも注意という警告の意味もあります。

関東地方では「春一番」は宣言されていないようですが、藤沢AWSの2日間の変化を切り取ってみました。12日15時頃晴れて瞬間最大風速10m/sが、13日は雨で15時と20時に15m/sが出ています。ともに南風ですが、前者は「春一番」、後者は「春の嵐」と呼べますでしょうか?。

大雪の被害

大雪の被害として、鹿沼土を乾燥するためのビニールハウスの被害が数十億円というニュースがでています。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20140217/1507916

筑波山で観測された気温上昇

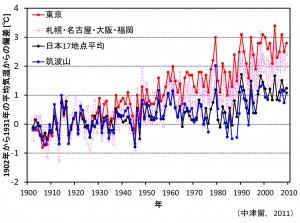

地球温暖化は、大気中の温室効果ガス濃度の上昇によって引き起こされる現象(温室効果)である。その実態を知るには、例えば都市の気温上昇を取り除いて考える必要がある。これは重要な点で、これまでに世界中でさまざまな研究・議論が行われ、IPCCは、第4次評価報告書のなかで、地球温暖化のトレンドを0.74℃/100年と結論づけた(IPCC, 2007)。都市の影響が及ばないと考えられる筑波山の山頂で、過去100年に及び気象観測が行われてきた。この点に注目し、観測開始以来の気温データを解析して気温変化のトレンドを求めたものが図(中津留, 2011)である。これを作成するためには、気象観測原簿の数値の読み取りとデータベース化、欠測データの補正、日平均気温算出方法の違い(観測時刻の違い)による誤差のチェック、さらに観測場所の変遷など、多くの地道な検討が必要であった。とりあえず見て頂くと、筑波山頂では、東京やその他の大都市、また気象庁が定義している都市の影響が少ない気象官署の平均値(17地点の平均値)のどれよりも気温上昇トレンドの小さいことがわかる。詳細は、中津留ほか(2011)日本気象学会誌「天気」58巻に公表されている。こうした特徴がなにを意味するか?今後、皆さんと考えてみましょう。

(関連文献 中津留高広・林 陽生・上野健一・植田宏昭・辻村真貴・浅沼 順・日下博幸,2011:筑波山(男体山)の過去100年間における気温の長期変動.天気,日本気象学会,58,1055-1061)

明日(3月2日)の天気

降水観測衛星の打ち上げニュース

ブログのカテゴリーとして「ニュース」という分類を入れたらいかがでしょうか。最新大きなニュースとして「降水観測衛星の打ち上げ」がありますが、JAXAから紹介のビデオもあり、お勧めです。泉様いかがでしょうか。CWSの目指すところと似ているところもあるようでご紹介いただければ幸いです。

簡易ソーラークッカーの紹介

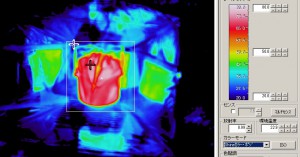

冬の晴天日の正午頃に、簡単に作成できるソーラークッカーの性能試験を行いました。ニコネットつくばの皆さんと筑波大学との協力です。太陽光を効率よく一カ所に集め、その中央部に野外クッキング用の鍋を置きました。設置の様子を左の写真に示します。受光面を太陽の方位・角度に合わせて、1時間程度のあいだ、太陽を追随するようにすこしずつ向きを変えます。30分に一度程度、向きを調整すれば十分です。右の写真は、鍋と受光面の表面温度をサーモグラフで測定したものです、鍋の表面は黒色、受光面は銀色で反射しやすい素材になっています。測定した表面温度のスケールが右図の右側に示してあります。鍋の表面温度は約75℃になりました。同時に鍋のなかの温度も測定したところ、約90℃に上昇しました。風の影響や太陽高度の変化をうまく調整することができれば、米の炊飯が可能になる可能性があります。ここで紹介したソーラークッカーは非常に安価で簡単に作ることができ、ニコネットつくばが考案したもので、サンピースと命名されています。作り方は、下記のURLに紹介されています。なお、ニコネットつくばは、理事の一人である富岡さんを中心に運営されているグループです。

http://niconet.org/wp-content/uploads/2011/03/sun-peace-j20100928_3.pdf

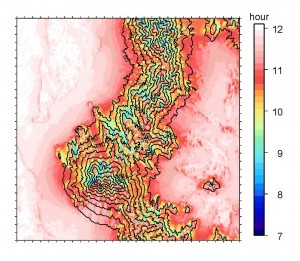

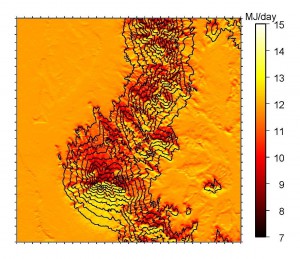

筑波山周辺の日射量と日照時間の分布(晴天日)

筑波山周辺の斜面に入射するエネルギー分布(左図)と日照時間分布(右図)です。天候は晴れで、一年の平均的な状態を示します。両方とも地形に依存した複雑な分布ですが、筑波山の南麓で斜面に入射するエネルギーはもっとも明るい黄色に、日照時間は平坦地と同じピンク系の色になっています。年間を通して、この地帯が最も日射環境に恵まれていることがわかります。これらのマップは任意の地域を対象にして作成することができます。計算スキームは私たちが開発したもので、国内でも他にありません。国土数値情報さえあれば、描けます。日射条件の良い地域と悪い地域では気候や生態が異なりますが、その実態を把握するために欠かせない情報です。これらの図は、野村(2008)の研究結果から引用しました。

(図の出典 野村昇平(2009):筑波山における日射量の広域分布の推定.筑波大学第1学群自然学類地球科学主専攻平成20年度卒業論文)