生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ市民活動支援プログラム、2015年度市民活動支援金、に応募します。申請書などは会員のページに掲載しています。テーマは、簡易型ソーラークッカーを利用したレシピ開発コンテストで、富岡理事と相談して内容を検討しました。9月中旬に1次選考、11月に2次選考です。さて、採択されるでしょうか。採択された場合には、皆さんの参加を広く募り実施したいと思います。

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ市民活動支援プログラム、2015年度市民活動支援金、に応募します。申請書などは会員のページに掲載しています。テーマは、簡易型ソーラークッカーを利用したレシピ開発コンテストで、富岡理事と相談して内容を検討しました。9月中旬に1次選考、11月に2次選考です。さて、採択されるでしょうか。採択された場合には、皆さんの参加を広く募り実施したいと思います。

17日の14時ころに、辻堂・亀井野・六会・横浜泉区西部にかけて突風の被害が発生しました。この時に、NPOの藤沢AWSの観測では14m/sを記録しました。本日19日の新聞記事では、気象庁が竜巻を認めた、とありました。

昨日(18日午後)にニュースの映像にもあった日大の桜並木の倒伏現場を見てきました。次の写真の通りです。並木路の両側はグランドで、強風を受けやすく約40㌢ほどの立派な桜が2本倒れていました(17日中に根本を残して伐採)。写真から、歩道のアスファルトが盛り上がっていることが分かります。根の張る深さを幅が限られていて、倒伏し易い状態であったことも分かります。

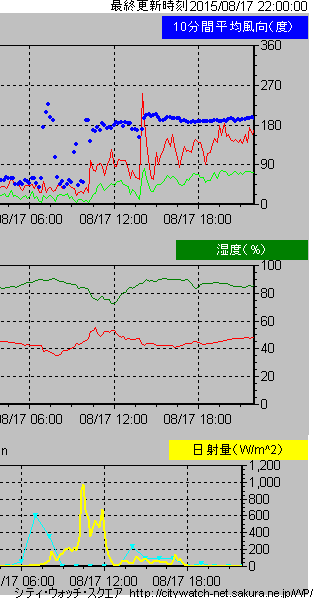

AWSの記録を拡大した図を次に示します。上段の赤:瞬間風速は、14時ころに突然強風が吹いたことがわかります。青:風向はほぼ南ですが、強風発生の前後で東寄りから西よりにシフトしました。中段の赤:気温は、風向シフトに同調して若干気温が下がりその後元にもどる傾向を示しました。また、下段のブルー:降水量には、4mm/hのピークが現れました。

風向の変化を考えると、移動する強風の中心部に向かい、時間とともにシフトしたこと、気温の低下と降雨を伴ったことから、竜巻だったと判断してもおかしくないと考えられます。さらに詳細な解析を行うことで、竜巻の実態が明らかになるでしょう。これには、AWSの瞬間値の解析、付近の気象観測値の整理、により明らかになるでしょう。

竜巻と思われる強風が発生した時刻前後の対流域の分布(http://www.tenki.jp/forecaster/diary/deskpart/2015/08/17/29941.html)は以下のとおりです。興味のある会員は、一緒に解析してみませんか。members@に申し込んでください。

地球規模の平均気温を求める際に、海洋データは欠かすことができない。しかし1970年代まで、海洋データの系統的な質的管理は行われず、その結果、代表性の高い地球温暖化曲線の作成に大きな制約があった。限られたデータで地球規模の平均気温の変動が描かれたことによる弊害は、1970年頃に議論の的となった寒冷化論(氷河期再来の予測)が象徴的である。見かけ上の地球規模の気温低下の要因の一つに、海洋データの欠如があったことは、前回に述べたとおりである。

当初、海洋データに含まれる誤差に関連して、次のような特徴が知られていた。Folland et al.(1984)を引用すると以下の通りである。(1)初期の海面水温は布製のバケツなどで海水を採取して測定したが、その後、船体内に海水を導入する方法に変わった。すると海水を引き込む過程で船体の発熱が影響することになり、洋上の気温の基準となる海水面温度は以前より約0.3~0.7℃高くなった。(2)海洋上の気温は船舶の速度で変化することもあった。一定の通風条件で測定する決まりがなかったためである。(3)風を受けた帆の風下の位置で気温を測定した場合には、帆が空気を温める効果により気温は高めになった。さらに、(4)温度計が日射や甲板からの反射を遮蔽しない方式であっため、気温は高めになる傾向があった。そもそも、(5)測定方法が記述された観測記録ばかりではなく、また、時代的にも船舶によっても、こうした状況はまちまちだった。

船舶データの活用に最初に取り組んだのは、オーストラリアとアメリカの研究者Paltridge and Woodruff(1981)だった。海洋上にも計算対象とするグリッドを設定し、できるだけ長期間について信頼性の高いデータベースを作ることを試みた。一般に、観測期間が短いとサンプル数が多い。そこで、夏(6月~8月)期間と冬(12月~2月)期間を個別に計算し、その後両者の平均から年平均値を求めることで長期に渡る変動を求めた。

パルトリッジ・ウッドラフの解析対象地域を図1(Fig.1)に示す。緯度・経度のメッシュで点を付けた部分は陸上の気温データがある領域、斜線の部分は海面温度データがある領域をそれぞれ示す。また右側の数値は、陸上(L)と海上(S)でデータがある領域の個数を示す。これらの領域の値を使い帯状平均値を計算し、さらにその平均値から全球の平均気温を求めた。

データの無い領域が非常に広大で、特に海洋域を中心として南半球のデータが少ないことが一目でわかる。このように限られた領域であったが、陸上および海洋上の気温を使用して図2(Fig.5)の結果が得られた。図の黒点が、彼らが求めた地球規模の平均気温である。図には同時に、地上の観測値のみから求めたミッチェル(Mitchell, 1963)の結果(詳細については前掲を参照)も描かれている。両者を比較すると、変動のパターンに位相が認められ、陸上のみから求めた結果と比較して極値が10~20年遅れて現れている。このような位相が現れる理由として、パルトリッジ・ウッドラフは、海洋の熱容量が大きいためと説明した。しかし同時に、変動のほぼ1サイクルに相当する期間しか示されておらず、今後の研究によるところが大きいとも指摘した。

前回述べた、サリンジャー・ガンが南半球で温暖化が進んでいることを根拠に寒冷化説に終止符を打った時期、それはまさに黒い点の最後の部分が示すように気温が高い時期に一致することが見て取れる。パルトリッジ・ウッドラフの研究は、海洋データの均質性の議論が十分ではなかったものの、学会の評価は好意的だった。というのも、彼らは海洋上気温の重要性に注目して全球平均気温の解析に取り組んだ先駆者だったからである。

この後、陸上と海上の気温データベースの整備が進み、緻密な解析を行ったのがJones et al.(1986)ほかの一連の研究である。ジョーンズの所属機関がイギリス(イーストアングリア大学)であることを考えると、なるほど海洋王国から生まれるべくして世に出た研究といえる。ジョーンズらの研究については後に解説する。

エミリアーニによって明らかになった深海水温の変動周期とそれから推測された氷河期の到来に関する議論に対して、ミッチェルは1972年に次のように述べて断定した。ミランコビッチ周期に採用されている軌道変化などは、将来の気候変動に大きな影響を及ぼさない。予想される実態としては、人為的な効果が介入することで、どちらかと言えば現在の間氷期がさらに引き延ばされることが起こるだろう。活発化した産業活動は二酸化炭素などの温室効果ガスを大量に放出し、それが毛布のように地球を覆うことで、氷の世界への浸入が妨げられるだろう。

1975年にNational Academy of Sciencesが招集した最先端の研究者の会議で、こうしたミッチェルの考えに対し、暫定的だが同意が与えられた。氷河期に向かう強制力が及んだとしても、気温は上昇し、今世紀の終わりまでに予想される温室効果の半分程度が二酸化炭素による濃度上昇と考えるのが妥当とされた。また、地球化学者かつ海洋学者であるWallace Broeckerは、自然の周期の効果に疑問を持ち、率直な態度で、「気温の変動周期が太陽活動に依存するとしても、温室効果ガスによる温暖化を一時的に相殺するだけだ。今後20~30年後に、温室効果はどんな周期現象よりも卓越するようになる。」(Broecker, 1975)と述べた。そして次のように問いかけた。「我々はこれまでに経験したことのない地球温暖化の瀬戸際に立たされているのではないか?」

こうした意見が表明される一方で、1975年、二人のニュージーランドの科学者が、北半球が過去30年間に寒冷化したことと対照的に、彼らの住んでいる南半球では温暖化が進行しているという論文(Salinger and Gunn, 1975)をネイチャーに発表した。概要は次のようである。広大な海が分布する南半球では、観測地点の数が非常に少ないことは否めない。この点を考えると、議論の的になってきた1940年以降の寒冷化は主に北半球で起こっている。産業から排出された微粒子が温室効果ガスによる温暖化を打ち消す現象が北半球で起こっていたのではないか。要するに、北半球は世界の産業が集中して立地し、多くの人間が住んでいる地域でもある。人が住んでいればその周辺の天候が主な関心事になるのが普通だ。

1970年代初めに科学者達が抱いた寒冷化の進行の疑いは、この時点で崩壊しつつあった。ジャーナリズムは、今や気候科学者は二手に分けられ、徐々に温暖化に向かうことを指示する人数が増えつつあると書いた。良い例がラムで、彼は1950年代に気候の揺らぎに注目した気候学者である。母国イギリスの歴史記録を解析し、中世の温暖期に続く小氷期の時代の気候を再現した人物で、1960年代の寒い気候をもとに新たな氷河期が訪れるという自然周期の研究で目の前で進行している現象を説明しようとした。しかし、南半球で起こった現象の報告や1976年のイギリスの暑い夏を経験し、人為的な温室効果ガスの放出が西暦2000年ころまでにいわゆる自然の揺らぎを卓越するという考えに自ら至ることになった。

さて、この時期におけるこうした温暖化論の再生論は、学術的な発展で自発的にもたらされたのだろうか。否、それだけとは考えられない。なぜなら、1970年代後半には現実に地域により全球平均気温の上昇が始まっており、その裏付けとなる観測地点の時系列記録が、以前よりも早く人々が目にすることができる時代になっていたことも、温暖化論の再興の背景にあったと考えられる。

参考文献