湘南なぎさを守る会藤沢市民の会、が主催する標記の勉強会が開催されます。11月7日、藤沢市民会館です。講師の川崎健先生は、最近に当方のNPO会員になっていただきました。NPOでも研究会で話題提供をお願いしよう、と計画していますが、先に、こちらが具体化しました。興味のあるかたは、是非参加ください。

案内チラシ 津浪と防災

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

湘南なぎさを守る会藤沢市民の会、が主催する標記の勉強会が開催されます。11月7日、藤沢市民会館です。講師の川崎健先生は、最近に当方のNPO会員になっていただきました。NPOでも研究会で話題提供をお願いしよう、と計画していますが、先に、こちらが具体化しました。興味のあるかたは、是非参加ください。

案内チラシ 津浪と防災

ここで、1940年代から1960年代の地球温暖化曲線について、もう一度振り返ってみよう。南半球ではほぼ一定だったが確かに北半球では気温が低下した。変化のある部分には自然変動が含まれているように見える。なかでも、太陽活動の変化と火山噴出物の影響が気温低下に効果しただろう。このなかで重要なプロセスは、硫酸塩エアロゾル粒子などの汚染に起因する煙霧の明瞭な増加であり、工業化が進んだ北半球において一時的な気温低下を助長したと考えられる。ただし、その時代に世界規模で大気汚染の計測を行っておらず、半球のどちらで硫酸エアロゾル粒子が多く放出されたかについて確実なことはわからない。1960年代以降になると大気汚染は急激に減少する一方で、継続的に大気中のCO2濃度が上昇する現象が継続し、温室効果が加速して全球の平均気温が上昇した。

北半球の一時的な寒冷化は気候学にとり不幸な出来事だった。温室効果の実態についての懐疑的な見方から、次の氷河期が来るといった疑いが表明されて社会全体がこの疑いの結末を想像する原因となった。寒冷な期間の到来の結果、地球温暖化防止の考えに対して無気力な風潮が生まれた。今から考えると、この約20年間の社会の対応、つまり温暖化対策の遅れ、は何と大きな時間的無駄になったことだろう。

その当時、煙霧、スモッグ、ダストによる大気の汚染が増加すると、ある程度気温上昇を抑制する効果となって現れることは知られていた。さらに、数は少なかったものの、何人かの科学者達は、海洋の表層がこれまでに熱を吸収してきているに違いないと指摘した。その後、これら2つの要素は、大気中の温室効果ガス濃度上昇による熱エネルギーの蓄積を相殺する効果があること、温室効果で加わった熱の約10%が大気を暖め、残りは海洋に吸収されたことが指摘された。特に海洋の働きについては、急速な応答として起こったことが明らかになった。

ハンセンのグループは、大気汚染や海洋の働きの効果は大気の加熱をわずか20~30年遅らせるに過ぎないことを算出していた。彼らは大胆、にもどれくらいの早さでCO2が集積するかの予測を行い、「二酸化炭素による温暖化は 20世紀の終わりまでに自然の気候変動のノイズ幅を超えて顕著になるはずだ」とした。異なる計算方法を使う他の科学者達は、次々に同様の結論を世に送り出した。

全球平均気温を解析した、もう一つの重要なグループの一つが、East Anglia大学のイギリス政府のClimate Research Unit (CRU)で、トム・ウィグレイが指揮していたことはすでに述べた。彼らがおこなったデータ収集のための資金繰りは、アメリカの科学者と協会が支援していた。イギリス政府の結果はNASAのグループ(ハンセンが指揮)の結果と全体的にみて整合していた。明瞭な点は、全球規模でだんだん温暖化しつつあるという点である。この結果を裏付けるように、1981年はそれ以前の100年間で一番高温の年になった。過去134年間で最も高温な3年が、1980年代に現れたのである。

ウィグレイらのグループは古い記録を再び整理しつつ、1986年に、包括的な全球解析をおこない地表の平均気温を作成した。これには広大な海洋のデータを含んでおり、以前の研究では除外されていたものであった。さらにイギリスのグループとは全く違う方法を採用したハンセンとその協力者からも、同様の解析結果がもたらされた。過去に100年間にさかのぼり、本質的に同じ結論が示されていた。それらは概して、19世紀の終わり以来、少なくとも0.5℃だけ、前例の無い規模の温暖化が進行したというものだった。

ハンセンらは、地球温暖化の要因を解明するため、前回示した図(観測結果から求めた全球平均気温の曲線)と自分たちが開発したモデルの結果を比較した。かれらが観測結果から求めた図と、温暖化を引き起こす幾つかの要因をモデルの条件に設定して推定した地球平均気温の経年変化との比較を図に示す。温室効果ガス濃度上昇、火山噴火によるエアロゾルの効果、太陽黒点の変動による太陽定数の変動、海洋の深層流まで考慮したと大気の相互作用、の要因を取り上げ、それぞれが単独で影響した場合と、全ての要因が同時に作用した場合のモデル推定曲線を求め、観測結果と比較した。

モデルが地球規模の気温上昇を予測できる、という結論を導くためのロジックは次のとおりである。図を見てみよう。点線と実線が最も良く一致するのは6つのうち右下の曲線であることが一目瞭然である。 すなわち、温室効果ガス濃度の上昇のみの場合は全体的な上昇傾向を説明するが、それだけでは不十分である(上段)。エル・チチョン(1982年)、セント・ヘレナ(1980年)、クラカトア(1883年)などの火山大噴火を考慮し(中段)、さらに周期的な太陽黒点数の変動を条件に加えると(下段)、現実の気温変動を非常によく説明できるようになる。さらに、海洋の深層の循環を条件に加える(右列)ことで推定精度が飛躍的に高まる、というわけである。

ハンセンらは、こうした手法により、モデルの推定が地球温暖化の予測に有効であることを示すとともに、20世紀末にはますますGHG濃度上昇に応じた気温上昇が顕著になり、21世紀になると旱魃(かんばつ)の発生、気候帯の移動、南極氷床の崩壊、北西航路(カナダ北極圏海域の船舶ルート)の開通が起こることなどを指摘した。今、これらの指摘が現実になることを、我々は感知しつつある。象徴的な変化の一つは「北西航路の開通」だろう。IPCC第4次評価報告書(2007)でも、近い将来に北極の氷床が縮小して北極海ルートと北西ルートの航路が出現することを具体的な図に描いて予測している。同時に自然界では、北半球の高緯度地帯の全域で北方森林帯が拡大してツンドラが減少する領域についても、同じ図に示されている。

気象をもっと目線を下げて親しみやすいレベルまで下げたいものです。たとえば「観天望気」をさせることで自然に目を向けさせることは親しみを持たせる意味でいいのですが、具体的に気象情報とどう関連させて説明していくのか難しいように思えます。

1 観天望気に出てくる「雲の基本形」を学ぶのがいいのでしょうか?それは気象現象の何を実感させるためですか?

2 地上からみた雲の動く方向は気象衛星やレーダーの雲とどう関連させるのか?

3 低気圧のつくりを理解させるのには前線に伴う雲の形は欠かせないと思います。小学4年生ぐらいに理解してもらえる説明は?

4 上昇気流はどういうふうに生じるのか。たとえば積乱雲の発達から何を実感させるのでしょうか?

5 雲の色から何を実感させるのでしょうか?

実験1)雲とは何かを実感するために、雲粒の形をつくる。風洞実験装置を工夫して、スポイトから水滴を落とす。

実験2)雲粒の大きさを推定する方法は?

実験3)温水中に冷たい牛乳を落とし、逆さに観察すると上昇気流を可視化できるが、他に可視化する方法は?

実験4)雲の動きを気象庁のレーダーで調べ、観天望気で雲の動きを確かめる。地上から見える雲の動きをシミュレーションする。

実験5)天気図を使わずに水蒸気の流れを説明できないか?

(高気圧や低気圧の周辺の風の流れ、高層も含めてEARTHの利用)

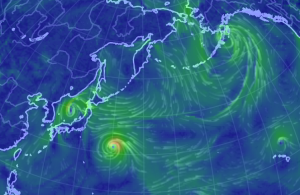

実験7)高校地学基礎の「コリオリ―の力」は大変難しい。やらなければいけないのか。物理をやっていない高校生には無理難問。他にいろいろあると思います。こんなのはどう?というご意見をブログでやりとりいただき、NPOから新しい時代の 気象教育の提案することができたらいいですね。左はNASAのEARTHの地上の気流を示しています。台風の北にある北東気流と日本海の温帯性低気圧南の偏西風とが衝突して関東南部に上昇流ができています。上空の気流を見ても同じことが言えます。MJO(マッデン・ジュリアン振動)というとエルニーニョが影響していると気象庁見解と言っていましたが。よくわかりません。

気象教育の提案することができたらいいですね。左はNASAのEARTHの地上の気流を示しています。台風の北にある北東気流と日本海の温帯性低気圧南の偏西風とが衝突して関東南部に上昇流ができています。上空の気流を見ても同じことが言えます。MJO(マッデン・ジュリアン振動)というとエルニーニョが影響していると気象庁見解と言っていましたが。よくわかりません。

古くはカレンダーが行った研究のように、温室効果ガス濃度上昇を駆動力とした大循環モデルの結果を検証する目的のために、独自に気象データを解析して気温の変動曲線を求める研究が行われた。1980年代には気温観測そのものの信頼性が高まったので、こうした将来予測の研究が進むことになった。

ミッチェルの時代のモデル検証では、北半球の陸上の観測点の値から求めた地球温暖化曲線を使っていたので、自ずと将来予測にも限界があったといえる。この時代は、海洋データ、それは広大な南半球の環境を代表するものだが、その重要性が指摘されてはいたが、全球の議論に組み込むには十分な代表性と精度に欠けていたのである。

1980年ころに、二つのグループが、改めて不確実なデータの排除と信頼できるデータの抽出を行った。数多くのデータがゴミのように扱われた。このような作業の結果、1910年代にはわずか8ヶ所の観測地点の気温がカナダ北極圏の百万平方キロの範囲を代表し、そのうち6地点は南部に位置する結果になった。どのようにして観測点の数を調整したら、地球全体を代表する気温を正しく求めることができるのか?実際、1915年にある地点が川沿いの場所から台地へ移動したため気温は低くなる、といった現象を考えると、どのような補正が可能なのだろうか?もし、一地点の冬のデータに一貫性に疑問が生じたとしよう。もしかすると、非常に寒い日が訪れたので温度計を読むために外出しなかったかも知れない。そうであれば、その日の観測値を平均の母数から外せばよいのだ。一つの地域であっても、平均気温を求めることには無数の困難さが伴うのである。

こうした困難で複雑な問題に立ち向かった一つのグループが、ニューヨークでNASAの支援を受けたJames Hansenが指揮したグループだった。もう一つのグループはイギリスEast Anglia大学のClimate Research Unit (CRU)で、Lambが1971年に設立し、当時Tom Wigleyが指揮したグループである。後者の業績については後述する。

さて、ハンセンらは、ミッチェルほかが行った研究が、主として北半球について説明したものであることを理解していた。信頼できるデータの多くが北半球に分布していたからである。彼らはもう一方の半球、すなわち南半球の数少ないデータを解析に利用することで、地球規模の信頼性の高い平均値を求めた。この結果を図に示す。4種の曲線が一つのグラフに描かれているが、上段から北半球中~高緯度地帯、赤道を挟む中~低緯度地帯、南半球中~高緯度地帯、それに全球の年平均気温である。全球の曲線は他の曲線の縦軸を2倍に拡大して示してある。モデルによる全球平均気温と図の最下段にある全球平均気温の曲線を比較することで、地球規模の気温変動の要因解明が行われた。