古くはカレンダーが行った研究のように、温室効果ガス濃度上昇を駆動力とした大循環モデルの結果を検証する目的のために、独自に気象データを解析して気温の変動曲線を求める研究が行われた。1980年代には気温観測そのものの信頼性が高まったので、こうした将来予測の研究が進むことになった。

ミッチェルの時代のモデル検証では、北半球の陸上の観測点の値から求めた地球温暖化曲線を使っていたので、自ずと将来予測にも限界があったといえる。この時代は、海洋データ、それは広大な南半球の環境を代表するものだが、その重要性が指摘されてはいたが、全球の議論に組み込むには十分な代表性と精度に欠けていたのである。

1980年ころに、二つのグループが、改めて不確実なデータの排除と信頼できるデータの抽出を行った。数多くのデータがゴミのように扱われた。このような作業の結果、1910年代にはわずか8ヶ所の観測地点の気温がカナダ北極圏の百万平方キロの範囲を代表し、そのうち6地点は南部に位置する結果になった。どのようにして観測点の数を調整したら、地球全体を代表する気温を正しく求めることができるのか?実際、1915年にある地点が川沿いの場所から台地へ移動したため気温は低くなる、といった現象を考えると、どのような補正が可能なのだろうか?もし、一地点の冬のデータに一貫性に疑問が生じたとしよう。もしかすると、非常に寒い日が訪れたので温度計を読むために外出しなかったかも知れない。そうであれば、その日の観測値を平均の母数から外せばよいのだ。一つの地域であっても、平均気温を求めることには無数の困難さが伴うのである。

こうした困難で複雑な問題に立ち向かった一つのグループが、ニューヨークでNASAの支援を受けたJames Hansenが指揮したグループだった。もう一つのグループはイギリスEast Anglia大学のClimate Research Unit (CRU)で、Lambが1971年に設立し、当時Tom Wigleyが指揮したグループである。後者の業績については後述する。

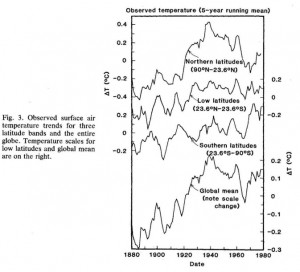

さて、ハンセンらは、ミッチェルほかが行った研究が、主として北半球について説明したものであることを理解していた。信頼できるデータの多くが北半球に分布していたからである。彼らはもう一方の半球、すなわち南半球の数少ないデータを解析に利用することで、地球規模の信頼性の高い平均値を求めた。この結果を図に示す。4種の曲線が一つのグラフに描かれているが、上段から北半球中~高緯度地帯、赤道を挟む中~低緯度地帯、南半球中~高緯度地帯、それに全球の年平均気温である。全球の曲線は他の曲線の縦軸を2倍に拡大して示してある。モデルによる全球平均気温と図の最下段にある全球平均気温の曲線を比較することで、地球規模の気温変動の要因解明が行われた。

参考資料

・Hansen, J., D. Johnson,A. Lacis,S. Lebedeff,P. Lee,D. Rind and G. Russell: Climate impact on increasing atmospheric carbon dioxide. Science, 213, 957-966. 1981