気象をもっと目線を下げて親しみやすいレベルまで下げたいものです。たとえば「観天望気」をさせることで自然に目を向けさせることは親しみを持たせる意味でいいのですが、具体的に気象情報とどう関連させて説明していくのか難しいように思えます。

1 観天望気に出てくる「雲の基本形」を学ぶのがいいのでしょうか?それは気象現象の何を実感させるためですか?

2 地上からみた雲の動く方向は気象衛星やレーダーの雲とどう関連させるのか?

3 低気圧のつくりを理解させるのには前線に伴う雲の形は欠かせないと思います。小学4年生ぐらいに理解してもらえる説明は?

4 上昇気流はどういうふうに生じるのか。たとえば積乱雲の発達から何を実感させるのでしょうか?

5 雲の色から何を実感させるのでしょうか?

実験1)雲とは何かを実感するために、雲粒の形をつくる。風洞実験装置を工夫して、スポイトから水滴を落とす。

実験2)雲粒の大きさを推定する方法は?

実験3)温水中に冷たい牛乳を落とし、逆さに観察すると上昇気流を可視化できるが、他に可視化する方法は?

実験4)雲の動きを気象庁のレーダーで調べ、観天望気で雲の動きを確かめる。地上から見える雲の動きをシミュレーションする。

実験5)天気図を使わずに水蒸気の流れを説明できないか?

(高気圧や低気圧の周辺の風の流れ、高層も含めてEARTHの利用)

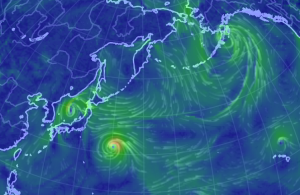

実験7)高校地学基礎の「コリオリ―の力」は大変難しい。やらなければいけないのか。物理をやっていない高校生には無理難問。他にいろいろあると思います。こんなのはどう?というご意見をブログでやりとりいただき、NPOから新しい時代の 気象教育の提案することができたらいいですね。左はNASAのEARTHの地上の気流を示しています。台風の北にある北東気流と日本海の温帯性低気圧南の偏西風とが衝突して関東南部に上昇流ができています。上空の気流を見ても同じことが言えます。MJO(マッデン・ジュリアン振動)というとエルニーニョが影響していると気象庁見解と言っていましたが。よくわかりません。

気象教育の提案することができたらいいですね。左はNASAのEARTHの地上の気流を示しています。台風の北にある北東気流と日本海の温帯性低気圧南の偏西風とが衝突して関東南部に上昇流ができています。上空の気流を見ても同じことが言えます。MJO(マッデン・ジュリアン振動)というとエルニーニョが影響していると気象庁見解と言っていましたが。よくわかりません。