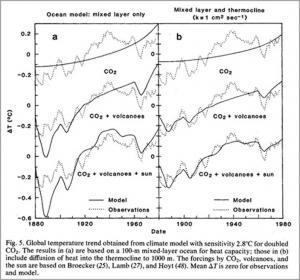

ハンセンらは、地球温暖化の要因を解明するため、前回示した図(観測結果から求めた全球平均気温の曲線)と自分たちが開発したモデルの結果を比較した。かれらが観測結果から求めた図と、温暖化を引き起こす幾つかの要因をモデルの条件に設定して推定した地球平均気温の経年変化との比較を図に示す。温室効果ガス濃度上昇、火山噴火によるエアロゾルの効果、太陽黒点の変動による太陽定数の変動、海洋の深層流まで考慮したと大気の相互作用、の要因を取り上げ、それぞれが単独で影響した場合と、全ての要因が同時に作用した場合のモデル推定曲線を求め、観測結果と比較した。

モデルが地球規模の気温上昇を予測できる、という結論を導くためのロジックは次のとおりである。図を見てみよう。点線と実線が最も良く一致するのは6つのうち右下の曲線であることが一目瞭然である。 すなわち、温室効果ガス濃度の上昇のみの場合は全体的な上昇傾向を説明するが、それだけでは不十分である(上段)。エル・チチョン(1982年)、セント・ヘレナ(1980年)、クラカトア(1883年)などの火山大噴火を考慮し(中段)、さらに周期的な太陽黒点数の変動を条件に加えると(下段)、現実の気温変動を非常によく説明できるようになる。さらに、海洋の深層の循環を条件に加える(右列)ことで推定精度が飛躍的に高まる、というわけである。

ハンセンらは、こうした手法により、モデルの推定が地球温暖化の予測に有効であることを示すとともに、20世紀末にはますますGHG濃度上昇に応じた気温上昇が顕著になり、21世紀になると旱魃(かんばつ)の発生、気候帯の移動、南極氷床の崩壊、北西航路(カナダ北極圏海域の船舶ルート)の開通が起こることなどを指摘した。今、これらの指摘が現実になることを、我々は感知しつつある。象徴的な変化の一つは「北西航路の開通」だろう。IPCC第4次評価報告書(2007)でも、近い将来に北極の氷床が縮小して北極海ルートと北西ルートの航路が出現することを具体的な図に描いて予測している。同時に自然界では、北半球の高緯度地帯の全域で北方森林帯が拡大してツンドラが減少する領域についても、同じ図に示されている。