地球温暖化の割合はそれほど大きくない、としたウッドの論文が1988年に発表されると同時に、ウィグレイとジョーンズ(Wigley and Jones, 1988)による再反論の論文が発表された。第一著者のウィグレイは、反論の元となったジョーンズらの論文の第二著者である。主従を入れ替えて、反論に応じたことになる。

一般に、学術雑誌に論文を投稿すると、雑誌の編集者は議論が正しいか否かを判断するため、複数の専門家に投稿論文の査読を依頼する。著者の見解に批判的な指摘にどのように応じて自分の主張を展開させるかが、その論文が世に出る過程で欠かせない作業である。査読者と質疑応答を重ねて論文の客観性が確保され、学術的な価値が高まれば、掲載した学術雑誌の評価も高まることになる。ジョーンズら、ウッドそしてウィグレイらの論文も、このような応答を経て世に出た。こうして、ウッドとウィグレイらの論文は連続したページ上に掲載されることになった。

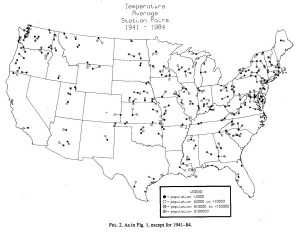

ウィグレイ・ジョーンズは、都市の影響や気候特性とは無関係に観測データのスクリーニングが済んでいることを述べた後、都市の気温上昇は人口と関係するものの定量的な関係は明瞭でないとした。また、Karlら(1988)を引用し、人口10万以下の都市では、郊外の気温との差があっても、そのうちのわずか4%しか人口増加と関係しないと指摘した。さらに、アメリカ大陸に関するかぎり、ヒートアイランド研究の立場からみて、都市化の影響を差し引いたカールらの曲線と良く一致するとした(図:カールとジョーンズらの曲線の比較。上段はカールの曲線を1℃ずらして示してある。ジョーンズらの曲線の絶対値は、1901~1984年の平均気温からの偏差を示したものである。)。

こうした議論により、自分たちが求めた曲線は、都市の気温上昇の影響は除去されており、少なくとも比較的精度の良いデータが整った合衆国では真の気温トレンドを代表していることが証明されている、と主張した。議論の締めくくりが出色である。かれらは、これ以上の議論は無意味であり、さらなる批判が行われることをこの報告をもってさし止めにすると通告した。これほど強い調子の結論付けは、めずらしい。

こうして、IPCCのコミュニティのなかで重要なジョーンズらの温暖化曲線ができあがったのである。本シリーズの第2回目の曲線群のうちの赤色のものがそれである。

![IMGP3748[5]](/wp-content/uploads/2015/12/IMGP37485-300x200.jpg)

![IMGP3746[2]](/wp-content/uploads/2015/12/IMGP37462-300x200.jpg)

![IMGP3745[2]](/wp-content/uploads/2015/12/IMGP37452-300x200.jpg)