科学者や一般大衆の間に、1970年代の気温が温暖化でも寒冷化でもないという認識が広がると同時に、少しずつではあるが地球の気候は動いており、それも規模が大きいと考えられるようになった。今や、安定した「標準」気候の存在を支持する議論は、希にしか聞かれなくなった。1970年代の初めには、世界中のさまざまな地域で一連の破壊的な干ばつに象徴される希有な天候の期間がつづき、世界の食糧貯蔵量が枯渇するのではないかという警告が発せられた。異常気象による災害が頻繁に起こり、これに対する慈善事業が多く行われるようになった。

異なる方向をもった現象が微妙なバランスで成立している様相が、社会に不安を醸すようになっていく。このような不確実な状態に答えを与えるため、1973年に日本の気象庁が世界中の気象サービス会社へ質問状を送った。しかし、実際に起こっている現象に対する科学的説明について、何の合意も見出すことができなかった。どの国でも、明確な判断を導く意見は認められなかった。そのうちの幾つかが、寒冷化が始まったと報告したことは、今になってみて興味ある。

ここで、1973年に気象庁が行ったアンケート調査(気象庁, 1974)について紹介しておこう。世界気象機関(WMO)加盟の主要30ヶ国の気象機関を調査対象とし、近年の世界の異常気象の実態とその長期見通しを調査事項とした。回答は23ヶ国から寄せられた。重要な点は、丁度この時代には1940年代以降の気温低下が認識されていたことである。特に後者の事項について、主な回答を要約する。

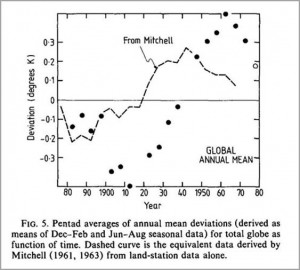

アメリカ大気海洋庁(NOAA)の回答は次のようである。天候変動の様相の大部分は偶発的、一部が系統的であり、系統的な変動の一つとして世界の広大な領域で寒冷化の進行が認められている。具体的には、北極圏の氷原の拡大や山岳氷河の前進が始まったと考えられる。偶発的、系統的の双方ともそれを説明する原因は見つかっていない。世界の気候変動の原因が解明されなければ今後の気候予測は不可能である。また、将来予測の際に留意すべき点は、(1)人間活動の影響が大気を暖める方向に働く。この規模は、エアロゾルによる寒冷効果を上まわる。(2)ミッチェルの個人的な見解だが、現在起こっている寒冷傾向は今後10年から20年以内に終息しそうである。(3)現在の間氷期はすでに約1万年継続しており、今後あまり長くは続かないと考えられる。

カナダ大気環境局(AES)の回答は、現段階では気候変動の将来予測に対してやや否定的で、自分たちは研究には取り組んでいないとした。西ドイツ気象局は、異常気象が増加している原因として、通信技術の発展やそれまで開発が進んでいない地域への人間の進入で情報が集まりやすくなった点をあげ、気候変動や異常気象の将来傾向の予測は非常に危険であるとのべた。

またイギリス気象局は、1900年から1939年に暖冬が現れて幾分異常だったとした上で、現在の気象学では今後10年以上の気候変動の推定は不可能で、たとえ将来予測が可能な場合でも長い気候学的な記録に基づく必要があると回答した。この他、タイ、ニュージーランドほかの回答は、おしなべて将来予測に否定的、または関係する研究や調査自体を行っていないので見解が述べられないというものだった。

気候がどの方向へ変化しつつあるのか、それもどの地域で、という人々の疑問に対し科学者達は説明する責任があったが、彼らに気候変動のメカニズムを探る決定的な手立ては無く、後述するHansen et al.(1981)の研究が世に出るまで答えを出すことはできなかった。例えば、火山から噴出した微粒子は寒冷化に効果的であるが、その量的な影響を知ることは出来なかったのである。一方、人為的汚染、例えば土地利用の変化で浸食された大地が生まれ、そこから発生した粉塵や、工場からの煙霧が増えて日射が遮られ、地球表面が冷却することに注意が向けられた。多くの専門家達は、地球気候に決定的に影響すると考えられる大気汚染をこれまで野放しにしてきたことに、懸念を投げかけた。

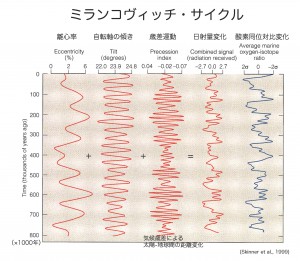

地球が寒冷化に向かうことを示す新たな見解が、海洋学者の研究結果から導かれた。地球の気候は、太陽活動の長期の揺らぎに依存するとうものである。これは、ミランコビッチ周期と関連して議論された。ミランコビッチ周期は、何万年もの長い期間について地球の軌道の僅かな変化をもとに見出したものである。

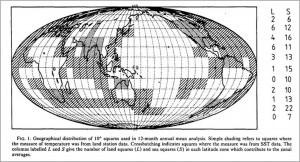

さて、話しをハンセンのモデル研究が発表される以前のころに戻そう。マイアミ大学海洋科学研究所のCesare Emilianiが、カリブ海の海底からサンプリングしたコア試料を解析し、コア堆積物に含まれる酸素同位体比から推定した深海水温の変動周期と、過去のミランコビッチ周期が極めて良く一致する事実を発見した(Emiliani, 1966)。僅かな変化が、太陽から入射するエネルギーに周期的な変化をもたらし、地球の気候がそれに応答する。この関係に基づき、地球気候が次の氷河期に向かって変化すると指摘されたのである。

参考文献

- Hansen, J., Johnson,A. Lacis,S. Lebedeff,P. Lee,D. Rind and G. Russell: Climate impact on increasing atmospheric carbon dioxide. Science, 213, 957-966. 1981

- Emiliani, C.: Paleotemperature analysis of Caribbean cores P6304-8 and P6304-9 and a generalized temperature curve for the past 423,000 years. The Journal of Geology, 74 (2), 109-124. 1966

- 気象庁:近年における世界の異常気象の実態調査とその長期見通しについて.気候変動調査研究会,347p.1974

- ミランコビッチ周期解説図:http://www.gaia.h.kyoto-u.ac.jp/~ishikawa/Lecture/Grad/Grad-05.pdf#search=’%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%81′

![IMGP3027コピー[3]](/wp-content/uploads/2015/07/125ddb0753a8ff7259701d54a70481c3-300x201.jpg)

![IMGP0151 - コピー[4]](/wp-content/uploads/2015/07/915e44b5bce886a56c66ac7552b0feb9-300x200.jpg)

![IMGP0142 - コピー[3]](/wp-content/uploads/2015/07/7486f6b625f956f39fcb7c605b4429ed-300x200.jpg)