皆様

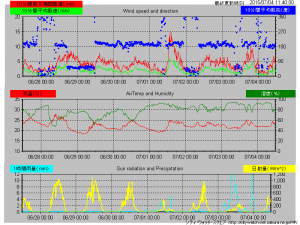

昨日は、前線の活発な活動で、結構な雨が降りました。

CWS藤沢観測所の記録では、日積算89mm、1時間最大23.5mmでした。

辻堂でも同様の傾向でした。

気象庁データ(時間データ)

気象庁データ(日データ)

以下は、7/3 9:50のレーダー(過去レーダ:参考はこちら)

参考

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

皆様

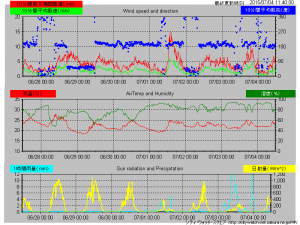

昨日は、前線の活発な活動で、結構な雨が降りました。

CWS藤沢観測所の記録では、日積算89mm、1時間最大23.5mmでした。

辻堂でも同様の傾向でした。

気象庁データ(時間データ)

気象庁データ(日データ)

以下は、7/3 9:50のレーダー(過去レーダ:参考はこちら)

参考

再び1930年代から1950年代における地球規模の気温変動の図を見てみよう。地球規模の気温上昇傾向が現れてはいたが、当時の多くの気候学者はこの曲線を知るよしもなく、地球温暖化は信じがたいものだった。というのも、それまでの常識では、観測データ数はとにかく膨大で、おまけに不規則に変動しており、全体として怪しげな変動を示すものとして見なされていた。専門家達によると、気候は長期間を通して相変わらず十分に一様性を保っていると考えられていた。当時、最も尊敬されている気候学者の一人であるHelmut Landsbergでさえ、1946年に「現実として、今後数十年で我われの住む気候が変わるだろうという点について、信ずるべき理由がない」と述べている。気温が高い年と低い年がほぼ同様の頻度で起こるため「もし数十年間にある地域の気温に明瞭な変化があっても、それはその地域で固有な周期を持った現象なので、結局のところ平均場としては元に復元する」というわけである。

こうした状況に加え、高緯度地域の気温に注目していたスエーデンのHans Ahlmannは、20世紀はじめの明瞭な気温上昇を発見した。しかし1952年になって、再び高緯度の気温が下降していることを見出した。これは気温上昇が継続していない事例であった。このような経緯を背景として、当時の気候学者達は、CO2放出による温暖化の議論が「過去数年間で衰退した」と決めつけた。つまり1930年代以降の気温上昇は特定地域の現象であり、氷河期の出現のような広域かつゆっくりした気候変化と比較して「気候の揺らぎは小規模にとどまっている」と認識し、地球規模の温暖化を否定したのである。

そうした状況のもとで、カレンダーが1820年代から1930年代に現れた気温上昇を発表したのは1938年である。その気温上昇は1940年のはじめころまで継続することになる。その後、1950年代から1960年代にかけて徐々に曲線は上昇を止める。この、いわば気温上昇が抑制された変動は若干下降傾向さえ示しながら1970年代中頃まで続く。ただし、この実態を示す図が公表されるまでには少し時間を要した。当時の社会では地球温暖化説が取りざたされる一方で、体感する気候は逆の方向に振れつつあったことになる。

気候は平均値の周囲を揺らいでいる、という考えは、年代が進むに従い変わりつつあった。1958年になるとランズバーグは、「気候学の最近の傾向」という論文をサイエンス誌に投稿した。この論文には「近年、気候は純粋に記述的な科学から変革し、物理学に根ざした科学へ変わりつつある」という副題が付けられていた。気候学の役割についても考え方が変わり、大スケール現象のみを対照とするのではなく、さまざまなスケールの現象を介して植物や動物の環境とも関係する幅の広い学問と考えられるようになった。

同じ頃、1959年に著名な気候史家Hubert H. Lambは「気候は標準の状態を取り扱うという考えを変えなければならない」と述べた。最近の10年間の気候は、過去のどんな標準を使っても当てはめることができず、また今後の10年間の標準として使用することもできないと指摘した。このころ気温は上昇を止めて下降に転じていた。ラムは、このいわば停滞現象が地域的に現れた「低温側への揺らぎ」と見なした。この卓越した考えは,中世にさかのぼる長期の気候解析で自分が身につけたものだった。また彼は、地域的な気候変動であっても簡単に止まないと主張した。それにもかかわらず多くの学者達は、見かけ上の平均へ向かうような反転傾向を目にして、しばらく前に予想された変化が実は特定地域に限られた現象であるという考えに陥った。もしその時点において、温暖化が地球規模で起こっている真実だという合意があったなら、温暖化防止策がより早く検討されていただろう。地球温暖化の科学史のなかで、この検討は1980年代になってやっと行われることになる。

参考文献

Landsberg, H.E.: Current problems in research-Trends in climatology. Science, 128, 749-758. 1958

Lamb, H.H.: Our changing climate, past and present. Weather, 14, 299-318. 1959

CWSでは、今秋に開催する環境フェアーに参加します。湘南地域の気候を特徴付ける「海陸風」に焦点をあてた出展を行います。そのなかで、「海陸風」の模型実験を計画していますが、角田理事の紹介で、実験装置の製作に教育文化センター(下記URL参照)を利用させていただく予定です。

この際、角田理事に調整していただき、ちょっと急ではありますが、6月10日、10時に、センターの見学をお願いしました。お時間のある方は、10時に、センターにお集まりください。参加予定の方は、この記事に対するコメントでお知らせ頂くとよいでしょう。

興味のある会員の方々に、模型製作から環境フェアー当日のお手伝いまでいろいろお願いしたいと考えています。

カレンダーの研究から少し遅れ、Willett(1950)もWWR(World Weather Records)に収録された129地点のデータを使い、1845年から1940年までデータベースを更新し、全球気温変動の時系列を作成した。ウィレットは次に示すように、可能な限り注意深く連続しかつ均質なデータを選ぶことで、より信頼性を高めることを試みた。例えばヨーロッパなどは相対的に観測所が密に分布するため、平均値を求めた場合にこの地域の気温を過大評価した結果となる。これを避けるため、緯度・経度10度のグリッド毎に最も信頼性のある一地点のデータを選ぶことで、空間的な均一性を確保した。その後、各観測地点の月平均値を5年平均値に加工し、1935年~1939年の平均値からの偏差を求めた。こうして、どの地域にも等しい重み付けを施した気温をもとに、全球平均気温の時系列変化を示した。

すでに述べたように、カレンダーは1961年に1938年の曲線を改良したが、この際、Willett(1950)の結果を参照した。カレンダーが改良したのは観測地点数を増やすことで、独自の質的管理条件をクリアした約600地点のデータを使用した。ほぼ時期を同じくして、ウィレットが指導したMitchell(1963)が、ウィレットと同じデータベースに200地点以上の気温時系列データを追加して1959年までを更新し、解析した。緯度・経度10度ごとに観測点を一ヶ所選ぶ方法は以前と同じだったが、緯度10度の地帯ごとに表面積を求め、その面積を考慮した重み付けを施して全球平均気温を求めた。この方法により観測点の空間代表性が一層確保され、全球平均値の概念にふさわしい平均気温の算出が可能になった。

ミッチェルの曲線(実際には折れ線)は緯度帯の面積を考慮して重み付けをしたので、同じデータベースを使ったウィレットの曲線より変動の幅が小さくなった。両者の比較を図1に示す。上段は年平均気温、下段は冬季の平均気温(いずれも5年平均値)で1880~1884年の平均からの偏差(単位:華氏)で示してある。実線は面積で重み付けした結果、破線はウォレットの方法(面積の重み付けなし)である。1800年代以降、年経過とともに両者の差は拡大している。低緯度の観測地点のデータが代表する面積は高緯度のそれより広いので、地球平均値に対する寄与率は大きくなければならない。地球規模の気温上昇は高緯度でより顕著に進んでいる現象を考えると、重み付けにより高緯度地帯の気温の影響が小さくなり、その結果、合理的な方向へ修正されたことが分かる。

ところで、高緯度の昇温速度が低緯度より早い現象は、地球温暖化の際立った特徴の一つである。これは、表面が白く反射率(アルベド)の大きな積雪や氷に覆われた高緯度地帯では、気温上昇とともに雪や氷が溶けて黒っぽい反射率の小さい地面が現れる。その結果、地表面がそれまでと比較して太陽放射エネルギーを多く受け取り、下層から大気を暖めて気温上昇に拍車がかかるためである。この現象を、アイスアルベド・フィードバックという。将来を予測する大循環モデルにはこのプロセスが組み込まれているため、急速に高緯度地帯の気温が上昇するシミュレーション結果となっている。雪や氷が融解すると、湿地が現れ、主要な温室効果ガスであるメタンが発生する。すると、ますます温室効果が進んで気温が上昇する。従って、アイスアルベド・フィードバックは、地球温暖化の過程において正のフィードバックとして働く。

なお、メタンは二酸化炭素を1とするとその約25倍(現在の濃度および分解するまでの寿命から算出される今後100年間の平均状態に依存)の温室効果の強度を持つガスである。すなわち、現在の大気中のメタン濃度は二酸化炭素の約1/200と少ないが、同じ濃度だけ増えた場合を比較すると、メタンは二酸化炭素の約25倍の温室効果を引き起こす。この強度の基準を地球温暖化係数と呼び、温室効果ガス排出削減策や温室効果ガス排出シナリオなどの議論を行う際にガスの種類を区別する指標となる。

さて話しを戻そう。ここで紹介したMitchell(1963)の論文は、ユネスコとWMO(世界気象機関)が共催した乾燥地域の環境問題に関する「ローマ・シンポジウム」の講演集に収録されている。シンポジウムでは、新しい知見の集約だけでなく乾燥地域に暮らす人々の生活改善に貢献することが目的に掲げられていた。ミッチェルの論文の要約には次のように記載されている。このシンポジウムの興味は恐らく過去1世紀の温暖化により熱帯がどのていど昇温に寄与しているかを知ることだ。低緯度地帯、すなわち北緯30度~南緯30度の地帯の平均気温は、1880年から1940年にかけて約1°F(0.6℃)上昇し、その後下降傾向となった。

ここで図を見ると、一つの特徴、1940年以降に下降している特徴に気づくだろう。この過去の気温への復元を暗示するような変化は、その後、揺らぎながらも1970年代まで続くことになる。すでに述べた、晩年のカレンダーが抱いた憂鬱は、まさにこの気温降下の時代に遭遇したできごとだった。地球環境の変化を知り将来を予測して対応を考える場合に、この時代に現れた地球規模の気温の下降現象も正しく理解しなければならない。この気温下降の要因に関しては、後に触れることにする。

参考資料

・Mitchell, J.M.: On the world-wide pattern of secular temperature change. In: Changes of Climate. Proceedings of the Rome Symposium Organized by UNESCO and the World Meteorological Organization、Arid Zone Research Series No.20, UNESCO, Paris, 161-181. 1963

・Willett, H.C.: Temperature trends of the past century. In: Centenary Proceedings of the Royal Meteorological Society. R. Meteorol. Soc. London, 195-206. 1950

セブンイレブン記念財団から標記の案内(URL参照)がありました。10日間、ドイツ研修で、経費は財団負担です。CWSの会員、あるいはこれから入会したい皆さんのなかで応募の希望があれば、この記事に対するコメントとして送信してください。締め切りは6月5日です。ご希望がある場合は、事務局で応募書類作成に協力します。

URL:http://www.7midori.org/katsudo/support/leader/bosyuyoko.html

気候は一定の状態のまわりで揺らいでいる、という専門家の認識があるなかで、一人の英国の技術者(英国電気産業連盟研究協会、蒸気機関技師)、Guy S. Callendar、の興味を刺激したのは温暖化の影響を報じる新聞や雑誌の記事だった。地球が暖まっている実態を解明する面白さが、素人の彼を熱心な気候の研究者へと駆り立てた。当時、観測データには質的な検査に十分注意が払われていなかったため、グラフを描いたとしても、観測値が不規則に変動する結果をみて恐らくその先をあきらめたことだろう。

カレンダーは綿密な解析に取り組んだ。多数の気象観測所のデータを収集して質の良いデータを抜き出し、現在のようにコンピューターは使用せず紙と鉛筆で計算するという作業に膨大な時間を費やした。これらの作業は、熱機関技術者としての業務とは別にプライベートな時間に行われた。彼の膨大な記録ノートのコレクションがEast Anglia大学に保管されている。

解析結果は、論文にまとめられて1938年に発表された。論文のタイトルは「二酸化炭素の人為的な発生とそれが気温に及ぼす影響」であり、アレニウス以来の温室効果の理論を、進行中の気温上昇に結びつけて議論したものである。初めて公表された地球の平均気温の時系列を図1に示す。私たちが現在目にする時系列変動の曲線と比較すると、フリーハンドで描いた頼りない曲線に見える。しかし、この曲線が当時の人々、特に気候学者達に与える衝撃は大きかった。彼は、結論の一つとして、地球の平均気温が1890年から1935年にかけて疑いなく上昇したと述べた。この上昇温度は0.5℃に近い値だった。

図は論文の後半部分に挿入されていて、人間活動から排出された二酸化炭素の影響を実証するために使われている。この意味で、論文は優れた先見性を持っていた。論文の反響は、彼自身に、さらにもっと大胆な考えで研究を進めるべき確信を抱かせた。

カレンダーは、後日、観測地点の数を増やし、全球平均だけでなく帯状平均値や季節ごとの平均値を発表した(Callendar, 1961)。彼の時代には、まだ海洋上の観測データを使用していない。現在広く認められているデータベース(CRUTEM4)の中からカレンダーが解析の対照とした緯度帯の陸上のデータを抽出して作成した曲線と、カレンダーが作成した曲線との比較結果を図2に示す。1961年の曲線とCRUTEM4を使った結果者の相関係数は0.92と非常に高かった。

論文が世に出た1938年ころはどのような世相だったろう。まず1914~1918年の第1次世界大戦と1939~1945年の第2次世界大戦に挟まれている。1940年にはドイツ軍がポーランドへ侵攻し、イギリスを含む連合国はダンケルクの戦いで撤退を余儀なくされた。ロンドンは頻繁にドイツ軍の爆撃を受けたが、霧の発生とドイツ軍の爆撃との関係があった。カレンダーはこの頃、軍事に関わる霧の発生・消散の研究に従事した。

カレンダーの地球規模の気温変動に関する業績については、Hawkins & Jones(2013)にまとめられている。概要は次の通りである。1938年の論文が発表されると、化石燃料の燃焼で生成された二酸化炭素が地球の気温を上昇させる現象は「カレンダー効果」として知られていた。気温上昇の原因の一つである、都市のヒートアイランド効果の影響についても研究した。観測地点の場所を市街と郊外に分けて解析したところ、市街地で気温が高まる効果は全球の平均気温には影響しないと結論づけた。しかしサンプルの数は少なかった。ヒートアイランド効果の影響については、後にIPCCが詳細な検討をおこない同様の結論を導いている。また、国際地球観測年の事業で1958年に有名なマウナ・ロアにおける二酸化炭素濃度の長期観測が始まったが、これには、カレンダーが先鞭を付けた地球温暖化人為起源の実証ともいうべき研究が役割を果たした。

カレンダーの晩年にあたる1962年と1963には、ヨーロッパの気候は一転し冬は厳寒に襲われた。重い足取りで、道路に積もった雪をシャベルで除雪する彼の姿があったという。1970年代になると再び地球温暖化曲線は上昇を始めるが、それを知ることなく1964年に彼は世を去った。変動する地球の気温と同じように、カレンダーの生涯も波乱に富んでいたことがうかがわれる。