1900年代の始め頃に時代を戻そう。当時から、気象学の最も興味ある問題の一つに、数年~10年程度で地域的な広がりをもつ気候変動が知られており、原因としては大規模な大気循環の揺らぎにともなった現象として考えられていた。ちょうどこの頃、1911年と1920年の10年間に中央ヨーロッパの冬が異常な温暖化を示した。

これに興味をもったBrooks(1923)は、1911年から1920年の1月、2月、12月の平均気温を何地点かについて長期平均値(1851年から1910年の平均値)を比較した。すると、デンマークからバルカン半島にかけた広大な地域で3°F(約1.7℃)を超える高温が出現していた。ブルックスは、この温暖化現象が「ブリュックナー周期」のアナロジーで説明できると考えた。だたし彼自身が述べているように、ブリュックナー周期は過去において高温より低温をもたらすものとして認められている。

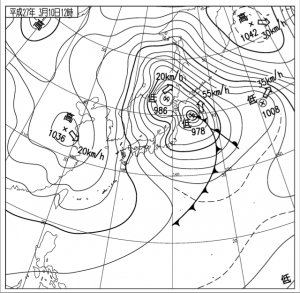

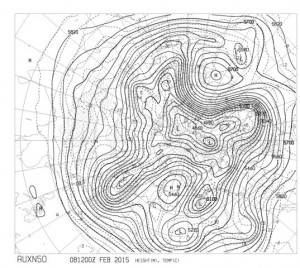

そこで仮説を交え、19世紀以降の太陽黒点数(大気循環の強さを示す指標)の減少が、副産物として亜熱帯大西洋高気圧とアイスランド低気圧の気圧傾度を減じさせたとした(実際、1911年~1918年の期間にアイスランドとリスボン間の平均気圧傾度が21.2mbから19.5mbに減少)。このアイスランド付近とアゾレス諸島付近をそれぞれ中心として両者の気圧場がシーソーのように変化する現象は、1920年代になり「NAO:北大西洋振動」と名付けられた。これに類する現象は、後に、テレ・コネクションとして広く知られるようになる。

暖冬が起こるプロセスとして、亜熱帯大西洋高気圧とアイスランド低気圧の間の気圧傾度の弱化と同時に、大西洋から吹く南西風の弱化が起こり、その結果、冬のヨーロッパでは低気圧の移動が少なく暖冬が現れると、ブルックスは考えた。この仮説は暫定的なものだったが、ブルックナーの35年周期の考えを基に提案された点は、「気候」という概念がどのように認識されていたかを知るよい材料である。

ここでブリュックナー周期について、Henry(1927)の論文を参照し、簡単に説明しておこう。スイス・ベルン大学の地理学者ブリュックナーは、1890年に、気候は平均して35年の周期で変動することを発見した。この数値は驚くほど確度が高く、もともとの論文を読んだ人なら誰でも取り扱ったデータの豊富さに圧倒されるだろう。ただし、周期の計算のもとになった証拠の大多数はヨーロッパの記録であった。それらは次の通りである。すなわち、(1)カスピ海水位、(2)出口の無い湖沼や海水位、(3)河川水位、(4)降水量、(5)気圧、(6)気温、(7)ブドウの収穫時期、厳しい冬の頻度、氷河の前進・後退、などだった。

その後1930年代になると、平年値より高温になる現象についてさまざまな記事や逸話がやりとりされ始めた。例えば、アメリカ気象局の気候部と作物気象部の長官は、1934年に次の様に述べた。「爺さんが子供だった頃には毎年冬は今より寒く、雪も深かったものだ」このような経験談は何よりも決定的だ、と。アメリカ東部と世界中のあらゆる場所に分散している多く観測点の気温を平均した結果、気象局が見つけたのは「爺さん」の話が正しく、1865年以降、多くの地点で平均気温が数度上昇したことだった。専門家達はこれが単純な周期的上下変動の一部と考えた。このような考えに従い、現在進行している「気候変動:Climate Change」は、気温が一定の方向性をもって上昇する現象でなく、一つの長期周期の変動であり「一般の気候の揺らぎの一部」と認識した。

引用文献

Brooks, C.E.P., 1923: A period of warm winters in Europe. Monthly Weather Review, 51, 29.

Henry, A.J., 1927: The Bruckner cycle of climatic oscillations in the United States. Ann. Association of American Geographers, 17, 60-71.