今冬一番の寒気が去り、今日は小春日和となりました。午後になって、時折巻層雲が広がり、幻日(Sun dog)が見られました(角田)。

シティ・ウォッチ・スクエア

風に吹かれ、波の音を聞き、土に触れ、地域の環境を知り、未来を考える

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

地球温暖化曲線の系譜(19)IPCC-国際的合意

地球温暖化の研究に大きな役割を果たすIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が1988年に設立された。最も大きな役割は、レビューに耐える研究成果を世界中から集約し、地球温暖化に関する国際的なコンセンサスを形成する点にある。合意の結果は、COP(気候変動枠組条約締約国会議)における政策検討のための重要な情報源である。

1990年に公表された第1次評価報告書では、2100年までに地球の平均気温が3℃上昇することを示した。続いて1995年に第2次評価報告書が刊行され、地球温暖化がすでに起きている証拠があると指摘した。その後2001に第3次評価報告書、2007年に第4次評価報告書が逐次刊行されたが、そのたびに最近100年間の気温上昇率は高まっていることが示され、世界のほとんどの生態系が温暖化の影響を受けている実態が明らかになった。

これまでに紹介したものの他、幾多の学術上の論争を経て、地球温暖化の曲線のコンセンサスも形成されるに至った。長い間議論の的となってきた都市化による気温上昇の影響に関して、IPCCの第4次評価報告書では、最近100年間に0.74℃/100年の率で全球平均気温が上昇したが、陸上のヒートアイランドによる気温上昇率はこれより1オーダー小さい規模であること、同時に海上には都市(人工的熱源)は存在しないことから、最終的にヒートアイランドが地球温暖化に及ぼす影響は無視できるとされた。本シリーズの第2回に解説した地球温暖化の曲線群は、この第4次評価報告書に掲載されている。

続く第5次評価報告書(IPCC、2013)では、1880~2012年で0.85℃上昇したことが明らかになった。このほか、海洋の環境変化(水温上昇や酸性化)を詳細に示した点に、それまでの評価報告書にない特徴がある。具体的には、海洋の上層(0~700m)でほぼ確実に水温が上昇していること、3000m以深の深層でも上昇している可能性が高いことを指摘した。海洋の温暖化は、気候システム全体に蓄えられたエネルギーの大きな受け皿と考えられているが、その実態の一部が明らかになったのである。

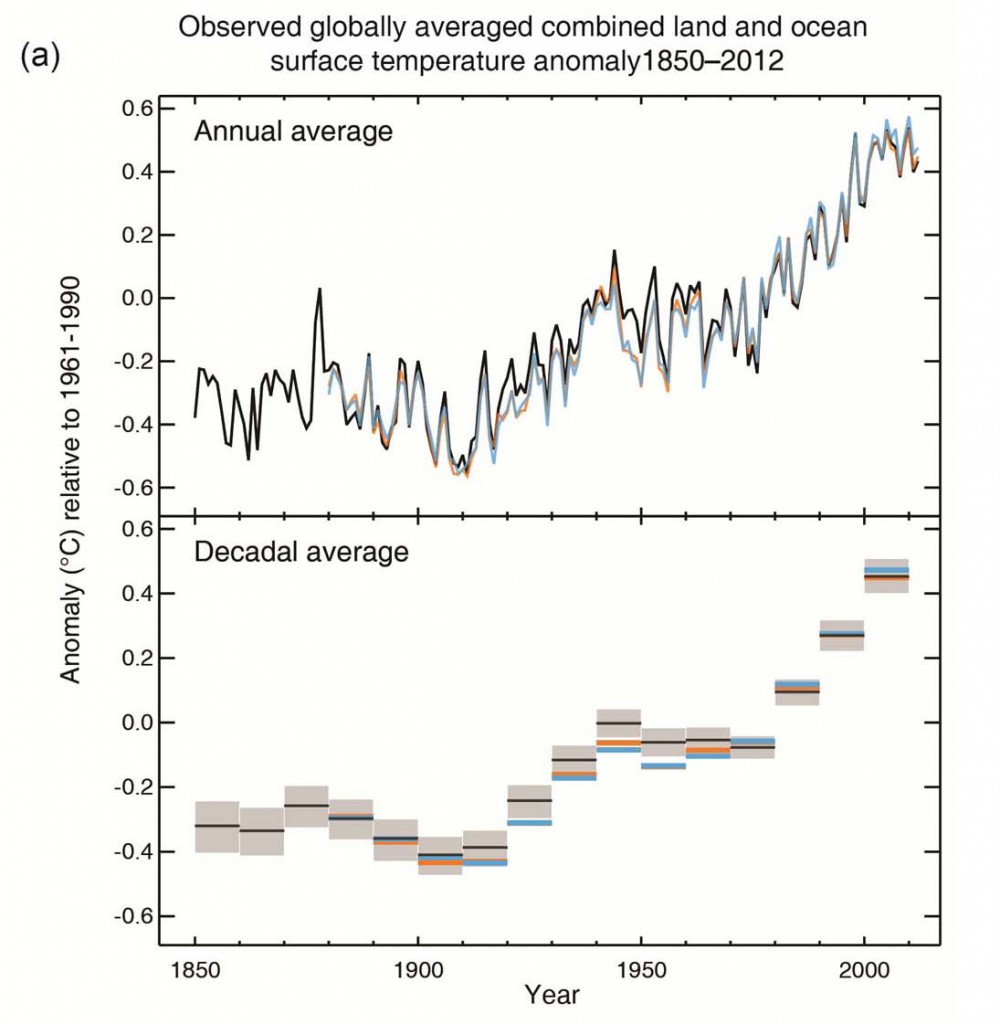

気温変動の時系列の特徴についても新しい見方が生まれた。地球温暖化の上昇が鈍っているように見えるハイエイタス(hiatus)と呼ばれる現象が、21世紀に入り起こった(図参照)。ハイエイタスの用語は「活動の停滞」という意味を持つ。図には、これまでに示した温暖化曲線に加え、近年の変動が続けて描かれている(黒色:英国気象庁による解析データ、オレンジ色:アメリカ海洋大気庁国立気候データセンター、藤色:アメリカ航空宇宙局ゴダート科学研究所の解析データ)。上段は1961~1990年の平均からの偏差の年年変動、下段は10年ごとの変化の平均と標準偏差が描かれている。

最近(2000年代)に現れたハイエイタスには次の要因が考えられる。ただし、現時点ではどれも一説にすぎない(すぐに真実が明らかになると考えられる)。考えられているのは、近年に太陽黒点数が減少していることから知れるように太陽活動の不活発化、過去の火山噴火などによるエアロゾルが成層圏に到達して長期間滞留することで地球に到達するエネルギーが減少したというものだ。また、温室効果ガスの増加率そのものが鈍化していることも指摘されている。このほか、単なる気候システムがもつ自然の揺らぎ、さらにこの期間に同時にラ・ニーニャの状況が継続する傾向が現れていることから、東部太平洋の海面水温が低い影響などが考えられている。このような、未知の現象を理解するための知的水準の変化は、1960~1980年ころに起こったグローバル・ディミングの時代、つまり寒冷化、氷河期への回帰が取りざたされた時代の状況と比較して考えると非常に興味深い。

参考文献

・IPCC: Working Group I Contribution to the IPCC fifth Assessment Report Climate Change 2013/The Physical Science Basis/Summary for Policymakers, 2013.