つくば市の南部、舘野に気象庁舘野高層気象台がある。私が最初に高層気象台を訪問したのは、1975年ころだから、今から約40年前である。田舎のバス停から、地図を頼りに雑木林の中を歩いて向かった。道の両側は笹の茂みを切り開いた感じで、幅は狭く、それでもしばらく進むと立派な木造の建物が見えてきた。間違っていなかったことにほっとして、地図をたたみ、玄関に入った。舘野高層気象台は日本でもっとも歴史のある気象台の一つで、国際的にも上層大気の観測所で重要な役割を担っている。訪問の目的は、データがどのように取得されているか、その実態を知るためだったように思う。

舘野高層気象台が建設されたのは1920年(大正9年)で、それ以前から上空の気象を知ろうとする努力が払われていた。遡ること18年、1902年(明治35年)に、山階宮菊麿王が私費を投じて建設した筑波山気象観測が上層の大気観測のルーツと言える。ところで国際的に見ると、ちょうど筑波山観測所の観測が始まったと同年に、フランス人のド・ボールが気球を使った高層気象観測を行っている。彼はこの観測結果をもとにして成層圏を発見した。この点を考えると、高層気象観測の面で日本は遅れをとっていた。

当時未知であった高層の気象状況は、気象学的には天気予測(初期には暴風雨などの災害を防止)のために必要であった。実際に、舘野高層気象台の設立の契機として、1910年(明治43年)に鹿島灘沖で発生した海難事故がある。茨城県那珂郡出身の衆議院議員・根本正が高層気象観測の重要性を説き、中央気象台の技師・大石和三郎が初代の館野高層気象台長となり、その後の発展の礎となった。現在の茨城県ひたちなか市にある華蔵院には、この時の海難事故の慰霊碑があり(写真)、国内の多方面から遺族に対して支援の手がさしのべられた経緯が刻まれている。

高層の気象状態は、当然のことながら航空機(戦闘機や爆撃機)の開発とも密接に関係していた。1904~1905年の日露戦争、その後の2つの大戦など、地球上では各国の覇権争いが起こる世相に移行する時代になっていた。

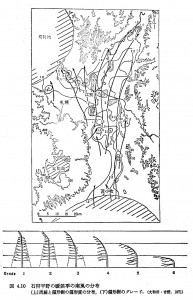

このシリーズの主役の大石和三郎は、ジェット気流を世界で最初に観測した人物だが、学術的には発見者として評価されていない。かれは、1926年に世界で最初に冬の舘野上空における高度9000㍍に現れた風速72m/sの風の鉛直分布図を描いたが、その論文はエスペラント語で書かれていた。日本のエスペラント協会第2代理事長の大石は、上層の強風に関する論文を全てエスペラント語で発表したのである。エスペラント語は、1887年にポーランドの言語学者ザメンホフが発案し、国際的な共通語として作られた言語で、いわば民族を超えた理解の手段としてのシンボルでもあった。

国際的にジェット気流の発見者といえば、ロスビーほかシカゴ大学のメンバーである。かれらは、第2次大戦末期に最初に日本本土の爆撃を試みたB29爆撃機が日本上空付近で極めて強い西風に遭遇したことからジェット気流を発見した。皮肉なことに、大石の観測結果からアメリカに一歩先んじて強い西風帯の存在を認めた日本の軍隊は、アメリカの本土を爆撃する唯一手段として風船爆弾の計画をたて実行した。風船爆弾に関してはご存じの方も多いだろう。この計画を担った陸軍登戸研究所の記念館(現在の明治大学生田キャンパス内)が比較的近くにあるので、見学することとしよう。

最近になって、J.M. Lewis(2003)が大石和三郎の業績について論評した。以下のタイトルの論文で、アメリカ気象学会の雑誌に発表されたものである。

Ooishi’s Observation – Viewed in the Context of Jet Stream Discovery. BAMS, American

これにより、大石の業績は復権した観がある。Lewisの文章をもとにして、大石和三郎が行った高層気象観測の評価に迫ってみよう。