1947年に、今から70年ほど前、シカゴ大学の気象学部に所属して解析に当たった研究者達「スタッフメンバー」によって、ジェット気流に関する名高い論文が発表された(Staff Members, 1947)。この論文は、ロスビー(1947)とリール(1948)らの大気大循環に関する研究に新しい知見を加え、ジェット気流の理解に向けた研究を推し進める契機となった。スタッフメンバーの論文には、極前線上の圏界面に広がる傾圧帯の図を目にすることができる。現在明らかになっている、半球を周回するように屈曲する流れが現れる現象の詳細な力学的背景は、まだこの時代には明らかになっていない。リールの研究では、北アメリカ大陸上の西風が取り上げられていて、2~3日間続くことが示されている。風速の増大は、太平洋岸上空から東側に延び、さらに西部大西洋にまで広がることが示されている(Riehl, 1948)。

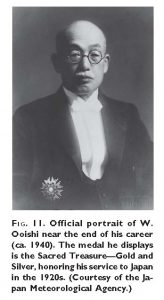

大石和三郎(写真:晩年の肖像、前回のLewisの報告書より引用)は、館野高層気象台を創設して高層気象観測を行い、高層気象に対する自らの興味と使命のなかで、圏界面の少し下層に現れる強い西風、すなわちシカゴ大学のメンバーがジェット気流と命名することになる強風を、彼らより約20年先んじて観測し、図に示した。しかし、発見者として国際的に認められることはなかった(少なくとも、現時点でのジェット気流をめぐる科学史では、発見者とされていない)。何故なのか?その理由について、幾つかの報告書類を資料に探るのがこのシリーズの目的である。見えてくるのは、科学技術の発展と時代的な情勢との巡り合わせの複雑さであり、気象観測に対する大石の飽くなき使命感である。