初代高層気象台台長となった大石和三郎がどのような人物だったかは、あまり知られていない。高橋ほか(1987)がまとめた「気象百年史」によると、上層の強風帯を発見あるいはジェット気流の存在を推論とある。同時に、エスペランティストだったことが記載されている。エスペラント語は、1887年にポーランドの言語学者、ルドヴィコ・ザメンホフが発案した言語で、母国語を補助すると同時に全ての国の人々が使用することを目的に創られたものである。大石の高層気象観測に対する思いを知るのは、死の直前に書かれた遺言ともいうべき文章「長峰の思い出」(大石、1950)によるところが大きい。

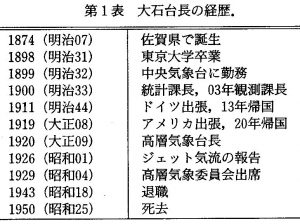

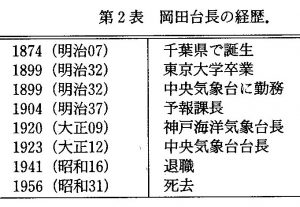

大石の生まれた時代を顧みる場合に、同時代の代表的な気象学者である岡田武松の経歴と並べてみると興味深い。表1に大石、表2に岡田の経歴を示す。これらは、二宮(2014)から引用したものだ。同じ1874年(明治7年)に、大石は佐賀県、岡田は千葉県で生まれた。彼らが誕生したのは明治維新まもない時期である。明治政府は、百年におよぶ鎖国の後に西欧諸国に扉を開き、新しい知識を積極的に受け入れた。教育についても新しい施策が急速に日本全体に浸透していった時代である。

ここで、大石と岡田の経歴を比較してみよう。学齢は、3月生まれの大石が8月生まれの岡田より一年早いため、一年先に東京帝国大学(1877年開学)を卒業しエリートとして社会に出た。20世紀初期の統計によると、小学校6年間の教育を受けた者のわずか1/1000がトップクラスとしてその後に続く最高学府で大学教育を受ける状況だったことがわかる。かれらが学んだ物理学の分野は、日本で最初に理学博士号を取得した山川健次郎が率いる難関だった(Watanabe、1976)。

山川健次郎について少し。彼は1854年に会津藩士の子としてうまれ、会津戦争に破れて越後へ敗走した辛い経験がある。明治維新の後、アメリカへ留学して1875年(大石や岡田が誕生したころ)にイェール大学で物理学の学位を取得した。帰国後、1888年に東京帝国大学から国内で最初の理学博士号を授与され(全部で25名、理学博士は5名のなかのひとり)、1901年に48才で東京帝国大学総長となった人物である。山川の親戚には戊辰戦争を戦った武士や白虎隊が多数おり、家系図を見ると「自害」で命を絶った者が何人もいる。鹿鳴館時代に活躍した大山(山川)捨松は末の妹、また白虎隊で唯一の生き残りとなり明治時代を生き抜いた飯沼貞吉は従兄弟にあたる。ついでだが、私の父の祖父も山川の従兄弟の一人で、このたび大石や岡田との繋がりを知って驚いた。

話しを元にもどす。大石も岡田も、東京帝国大学を卒業後に中央気象台に勤務した。同じ気象学を志す同年齢のふたりは、お互いによく知っていたに違いない。だからこそだと思われる、その後の気象学へ取り組むアプローチは大きく違った。

ふたりの経歴は時間的にはシンクロするが、相対する部分が多い。大石はひとあし先に統計課長、観測課長となり観測畑を歩んだ。岡田は少し遅れて予報課長となり理論家としての地位を築いた。大石は、ドイツとアメリカへの留学を経て、1920年に高層気象台の初代台長となる一方、岡田は同じ年に海洋気象台(神戸海洋気象台)の初代台長となった。大石がドイツ留学中の研鑽を積んだリンデンベルグ高層気象台は、1890年代にヨーロッパで最初の高層大気観測を行った場所である。彼はこの時に、測器製作者であるR.Assmannやその同僚H.Hergesellの傑出した業績に巡り合う。またリンデンベルグ高層気象台には、その後に大気境界層の研究者達を排出するに相応しい豊富な高層大気観測データが揃っていた(Hesselberg and Sverdrup, 1915)。

さてここで、今後のストーリーの展開に関わる次の点を付け加えておこう。すでに述べた通り、大石は、1910年(明治43年)に鹿島灘沖で発生した暴風雨による海難事故を防ぐために重要な高層大気の観測のため、高層気象台を設立する命を受けて世界最高水準のリンデンベルグ高層気象台へ留学した。丁度その少し前に、欧米を視察中であった寺田寅彦が、新しい領域である高層気象観測の将来性について岡田武松へ次の主旨の書簡を送っている。それによると「どこへ行っても高層気象観測が始まっている。日本ではどうしているかと質問される。観測方法は比較的容易と考えられるので日本でもすぐに始められるのではないか。是非、君の力で始めたらどう。海洋気象観測についても見聞したが、これも特別な局がなければ難しい事業である・・・」(堀内,1957)という具合であった。

結局、寺田の情報と勧めにも関わらず、岡田は高層気象観測には携わることはなかった。明治政府は、中央気象台観測課長を経験した大石を高層気象観測の責任者として考えていたためである。岡田はといえば、大石がドイツへ向かった1911年に、学位論文「梅雨論」を完成させて理学博士号を取得した。大石が未開拓な分野に取り組む選択するような性格であった一方、岡田は緻密な議論を積み上げて裏付けを探求するタイプであったと思われる。ところで、実学としての気象学は、時間とともに二人に類似の圧力を与えるようになっていったと想像される。一方は航空を司る陸軍、他方は船舶を司る海軍が巨大化する構造のなかで、徐々に大戦へ向かう時代であったと考えられる。

参考・引用資料

高橋浩一郎・内田英治・新田 尚、1987:気象学百年史.東京堂出版,230p.

大石和三郎,1950:長峰回顧録、高層気象台彙報,特別号付録,2-73.

二宮洸三,2014:気象観測史的に見た高層気象台におけるジェット気流の発見.天気,61, 865-870.

Watanabe, M., 1976: The Japanese in western science. Univ. of Pennsylvania Press, 134p.

Hesselberg, T., and H. Sverdrup, 1915: Die reibung in der atmposphare. Veroff. Des Geophysik Inst., Univ. Leipzig, 10, 241-309.

堀内剛二,1957:第4代中央気象台長岡田武松事蹟(II).天気,56-61.