1921年4月に館野での高層気象観測が始まった。「長峰回顧録」(1950、大石)によると、当初、高層観測運用には一連の技術的な困難さがありそれが運用を遅らせる原因になった。1921年の終わり頃までに、定時観測の記録が整理されたが、信頼性のある気候(平年の状態)を示すことができたのは1923年の始め頃である。こうした経緯は、最初の年報の記事(大石、1926)から判読することができる。

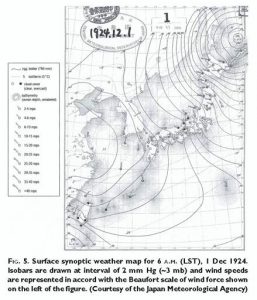

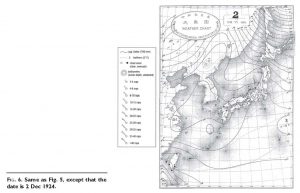

1924年12月2日のことである。大石は晴天の館野で目を覚ました。前日に寒冷前線が通過した。1日と2日の地上の総観天気図をそれぞれ図5と図6に示す。彼が実施した観測の時点では描かれていなかったものだ。天気図からわかる特徴は次の通りである。

- 大きな低気圧がオホーツク海上に位置し、この中心は24時間後には緯度7℃(約800㌔)北方へ移動。

- 高圧部の中心(770mmHg、1025mb)が中国大陸から、24時間後には黄海方面へ移動。

- 12月1日に、北海道から本州の中央部にかけて、強い偏西風が出現。北海道の北西部、羽幌では、29~35m/sの強風となった。さらに、緯度方向の気圧の高まりに沿って30℃に及ぶ気温差が現れ、中国北東部から台湾にかけた明白な気温の南北傾度が現れた。

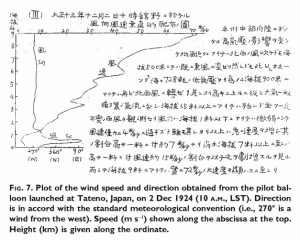

大石はこの状況下で、12月2日10時(地方時)に、120gの気球(約半径1m)を放球し、シングルセオドライトで追跡した。シングルセオドライトで軌跡を求める(気球の位置で風速を算出する)ためには、一定の上層速度を過程する必要がある。設計した上昇速度は300m/分で、30分後に上空9kmに達した。この観測で、ちょうど10km(33000フィート)より少し下層の高度に、風速72m/s(約140ノット)の明瞭な西風があることが捉えられた。大石が描いた鉛直方向の風速分布を図7に示す。

セオドライトに関する工学的な知識がないと風速の測定誤差の検討は困難だ。現在の時点でイギリス気象局が定めた高層観測指針(1961)に照らし合わせると、高度10kmで約±15m/sの誤差が考えられる。この計算は、方位角と高度に0.1°の誤差を考慮したもので、大石が行った手順(大石、1926)と西風の安定性を考えると、この時の風速誤差は±10m/s以下と考えることができる。つまり大石は、風速62m/s~82m/sと考えられる強風帯を発見した。