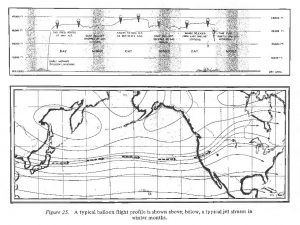

話しを戻そう。荒川はさまざま思考し、日本列島の地上風と大石が求めた上層風を重ね合わせた。さらに、広範囲の海洋上の気温パターンを考慮して風船爆弾が流れる経路を予想した。苦労の末に荒川は、気象条件で異なるものの、風船爆弾が太平洋を横断するのに30~100時間を要すると予測した。戦後になって、実際に風船爆弾が日本からアメリカ西岸まで到達するに要した時間を計算したところ、72~120時間であることが示されている(Mckay, 1945)。一般的な経路を図(Fig.25, Mikeshより)に示す。上段は経路に沿った鉛直面の経路を、下図は平面の経路を描いたものである。蛇行する強い西風に乗って約3日間で北米大陸上空に到達したことが示されている。

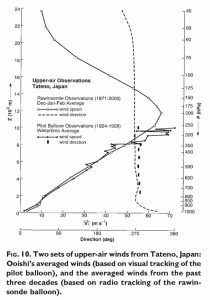

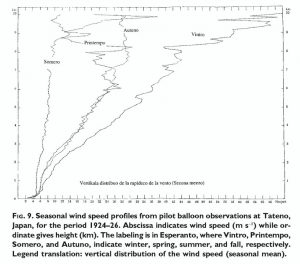

荒川の予測はまとを得たものであった。大石の観測結果のほかにも太平洋上空の風の場の推定に参考にした。それは、館野高層気象台が開設される約20年前に、ティスラン・ド・ボールが世界で初めて行ったパイロットバルーンによる観測結果だった。ティスラン・ド・ボールといえば、この時の観測データを整理して成層圏を発見したフランスの気象学者である。成層圏の発見は1902年のことであった。それ以降、とにかく上層の風に関する情報は乏しかったのである。

はたして、日本軍は大石が世界に先んじて実態を明らかにした強い西風を利用し、1944年11月から1945年4月までの短い期間に約9000個の風船爆弾を北米大陸へ向けて放球した。この季節を過ぎて春になると、放球した風船が移動性高気圧や低気圧の周辺の気流に取り込まれ経路を定めることが不可能になる。戦争参加国以外の地域へ到達することは避けなければならないためである。従ってこの作戦は、もともと4月上旬で終了するものだった。

典型的な飛行軌跡を図に示す。これによると、いわゆるジェット気流の流れに乗って、バラストを微妙なタイミングで落下させながら3日間で北米大陸へ到達する様子が描かれている。短い期間に約9000個が放球されたうち、北米大陸に到達した風船爆弾の数は、アメリカとカナダを合わせると約300個、すなわち放球した数の僅か3%であった。(つづく)

参考文献

Mikesh, R., 1973: Japan’s World War II Balloon Bomb Attacks on North America. Smithsonian Annals of Flight Series, Vol. 9, Smithsonian Institution Press, 85 pp.

McKay, H.W., 1945: Japanese Paper Balloons. The Engineering Journal, Sept., 563-567.