大石が1924年(大正13年)12月2日10時(地方時)に実施した観測の結果、高度1㌔以下のごく地上付近で東風となり風速は秒速数㍍だが、それより上層では西風に転じて風速が徐々に増大し、対流圏の中層の高度5㌔で秒速30㍍、高度9㌔付近で秒速70㍍以上の強風となることが明らかになった。彼は図を描きながら、さぞ驚いたことだろう。この現象がはたして観測時のみに発生した現象なのか定常的な現象なのか、大石は自問したに違いない。

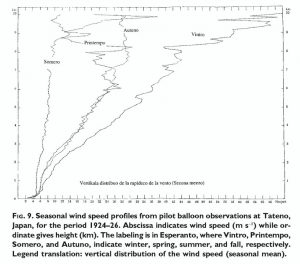

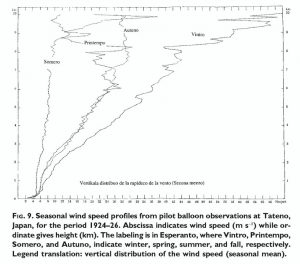

この疑問に対する答えが明らかになるまでにはそう長い時間を要しなかった。判断の根拠となる成果は1926年に発表された。大石は上層観測結果を季節ごとに重ね合わせた図を作成したが、解析のもとになったのは1923年3月から1925年2月までに実施した1288回の観測の結果である。多くのデータを使い、結果を図(大石、1926)に示す季節ごとの平均風速と風向の鉛直分布図を描いた。

上層に現れた西風には次の特徴が認められた。冬季の風速は他の季節と比べて非常に強く、高度10㌔で約70m/sに達した。これに対して夏季は風速が弱まる。春季と秋季は両者の中間程度の風速となった。冬期に現れる強風は、当時上空で観測した強風に関して推測されていたような変則的かつ短命な現象ではなく、日本上空で安定して出現することが示唆されたのである。

発現に季節性のある現象であることが明らかになり、さらに大石は興奮したに違いない。これまで知られていない大規模な大気の流れ、大気大循環の側面をとらえたのである。彼は、この強風に関する一連の研究をエスペラント語で書いた。なるほど、図にある春・夏・秋・冬はエスペラント語で記述されている。日本エスペラント学会のウェッブ情報を見ると、大石は1930~1944年のあいだ第2代の理事長を勤めたことがわかる。彼は、1926年~1944年の間に19編の高層気象に関する論文を発表したが、その全てがエスペラント語で書かれたものである。

何故彼はエスペラント語で論文を書いたのだろうか。その理由は、自らの業績が理想の社会で開花することを夢に見ていたからと考えられる。当時一般的であったドイツ語や英語で発表しなかったことが、実質的に彼の業績を国際的な学会の目から遠ざけた結果となった。日本国内でも、大石の一連の研究成果を学術的な客観性をもって理解することを難しくさせたと考えられる。その結果、大石をしてジェット気流の発見者と認めることはなかった。

約20年後、第2次世界大戦中、彼が観測した「ジェット気流」を利用して風船爆弾によるアメリカ本土爆撃の作戦が実施される。またその直後には、日本を爆撃するために太平洋諸島から離陸して西に向かう爆撃機が経験のない強い「ジェット気流」に遭遇する。戦後1947年~1948年になって、アメリカのロスビーらがこの強い西風に関する論文をまとめ、国際的な学術の場で「ジェット気流」の発見がなされた。

風船爆弾は、日本軍が使命としていたアメリカ本土空襲を可能とさせたことになる。想像するに、大石が死去したのは1950年(昭和25年)だから、晩年に相当複雑な思いだったに違いない。第2次世界大戦の末期に、大石が観測した「強い西風」の存在は極秘情報の一つとして取り扱われ、荒川秀俊らによって解析が加えられた。この研究報告については、別の機会にのべることにする。(つづく)

参考資料 大石和三郎,1926:館野上空に於ける平均風.高層気象台彙報, (2),1-22.