日本軍がアメリカ本土を直接爆撃したのは、1942年2月に伊号第17潜水艦がカリフォルニアに潜入してサンタバーバラの製油所を砲撃したのが最初である。この作戦による被害は限定的だったが、アメリカ軍を驚かすには十分であった。しかしその後は、広範囲の沿岸域に厳しい警戒網が布設されたため成功することは無かった。そのような状況のなかで、第2次世界大戦が終わる少し前、1944年11月から1945年4月のごく短期間に、アメリカ本土空襲のために風船爆弾が開発された。

一方アメリカ軍は、1942年の4月、16機のMitchell爆弾を搭載したB25爆撃機が東京を急襲した。この作戦は、戦隊のリーダーであるJames DoolittleにちなんでDoolittle襲撃と呼ばれ、この大戦においてアメリカの飛行機が日本上空に現れた最初だった。Coast Artillery Journalによると、この日本襲撃が、その後の日本軍が全面的な報復に出る気運を誘発したと記述されている。日本軍は、飛行機、潜水艦、それに気球を使うことを考案し、そのうちの一つとして紙製の風船爆弾を作戦として具体化した。

ところで、日本軍が兵器として風船を利用したのは日清・日露戦争の時代に遡ることが出来る。当初は、通信手段としての利用が主体だったが、その後、綿々と開発が続けられて、第2次世界大戦が始まるころには、陸軍登戸研究所(現在は明治大学生田キャンパスの一部)が研究開発の中心になっていた。1942年6月には、ミッドウェー海戦に破れて戦況は悪化した。そこで日本軍は、一度成功した経験をもとに潜水艦でアメリカ本土の千㌔ほどまで近づき、そこから直径6㍍程度の風船爆弾を飛ばす「フ号作戦」を考案した。しかし潜水艦を使った作戦は、戦況がさらに悪化したために断念された。1944年10月には戦艦武蔵が撃沈され、直後に神風特攻隊が結成された。偏西風を利用して長距離を飛行する風船爆弾の作戦は、こうした状況のなかで実行に移された。風船爆弾の航路を計算した荒川秀俊は、1944年に陸軍登戸研究所の嘱託になった。

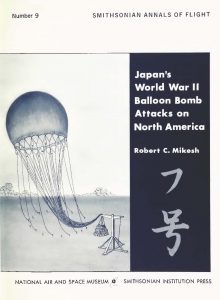

風船爆弾計画に関する学術的な説明文書が幾つか存在する。最も総合的なものは、スミソニアン研究所の後援で刊行された報告書(Mikesh, 1973)である(表紙を図に示す)。その他で有名なのは、捕捉的な情報ながらMcKay(1945)と1946年にCoast Artillery Journal に掲載された作者不詳の報告である。また、後になってAbe(1997)、伴(2010)、山田(2012)などの出版物があり、これらから、風船爆弾の詳細な構造と兵器としての使用方法を知ることができる。

風船爆弾の開発に強い西風の情報がどのように使われたか見てみよう。(つづく)