スミソニアン研究所の出版物(Mikesh, 1973)には、藤原咲平の仲介で陸軍登戸研究所の嘱託になった荒川秀俊が、理論的な考察を加えて太平洋を横断する気流の経路を推定した、とある。荒川は、上空の強風層が冬期に最大となるという気候学的特徴、すなわち大石の研究結果に基づいて風船爆弾を運ぶ風系の推定を行った。

風船爆弾の経路と到達時間には正確を要することから、荒川は強風層の風速にどの程度の誤差が含まれるのかを知る必要があった。そこで「館野上空で76m/sに達する驚異的な風速の信憑性を明らかにするため、純粋に気象力学的な視点で問題を扱うことを考えた」と、荒川は後に述べている。その当時は、確率論的な手法で風船爆弾の経路を推定できるほど十分なデータが揃っていなかったのである。

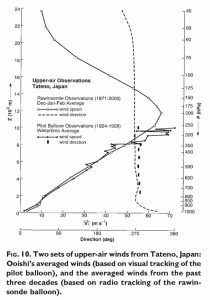

その後に観測技術が向上し、レーウィンゾンデ(計測装置を搭載したゾンデの位置を無線で追跡する装置)を使った精度の良い観測が行われるようになり、大石の観測結果の検証が行われた。館野で1971~2000年の冬季に実施したレーウィンゾンデ観測と大石の観測を比較した結果を図(Fig.10, Mikeshより)に示す。両者による風速鉛直分布に示された唯一とも言える相違は、大石の観測の最上端付近の高度で5~10m/sほど強い点である。

大石の観測はほぼ正しく冬期の上層風の風速を測定していた。また、風向はほとんど一致した。レーウィンゾンデ観測による高度24㌔までの鉛直分布と比較することで、大石の観測は風速最大となる高度まで実施されたことがわかる。おそらく大石が放球したパイロットバルーンは、この高度の強風に流されて急速にセオドライトの視界から消えたことだろう。(つづく)

参考文献

Mikesh, R., 1973: Japan’s World War II Balloon Bomb Attacks on North America. Smithsonian Annals of Flight Series, Vol. 9, Smithsonian Institution Press, 85 pp.