風船爆弾は、第2次世界大戦が敗北にいたる過程で、最後の冬に計画された断末魔の作戦であった。とにかく「風船」を使った襲撃なので、この名前を聞いた当初は、急ごしらえの計画で多くても一日に何個かの風船を放球する程度の小規模な作戦と思った。しかしその実態は想像と大きく異なり、極めて綿密に計画され、大量の人員と物資を投入し、季節限定ではあったが大規模で期待を担って取り組まれた作戦だった。

風船爆弾が風に流される経路の推定だけでなく、素材の和紙の品質管理(当初海軍は風船の材質にゴムを使ったが、製作時のコストの問題と重量が増す点で不利な部分が多く、後に陸軍が主導して和紙を素材に使用しこれが本命となり大量生産された)、接着剤としてのコンニャク糊の製法、表面のコーティング技術、ガス漏れを検知するスステムの構築、放球を悟られないための情報管理(発射基地は人里離れた太平洋沿岸部に複数箇所設けられたが、近隣の住民に知られないように作戦を実行する必要があった)など、どれを取っても高度な計画性と作業工程の厳格な管理のもとで実現された。この作戦そのものが成功したか否かは別なのだが。

この計画が実行される過程がMikesh(1973)に詳しく書かれている。一部を紹介しよう。当初、北米大陸の爆撃が可能か否かについて「非現実的とは考えられない」といった、消極的な意見のもとで計画が走り出した。実現には、多くの困難な問題が横たわっていることが想像されていた。問題解決のために中心的な役割を果たしたのが、登戸研究所である。科学者と技術者の最初の会議が1944年5月に行われ、その直後に「フ号計画」と名付けられ、この作戦に対して当時の金額で200万円の予算がついた(最終的な経費は900万円に膨らむことになる)。この段階で、藤原咲平(1941年7月に、岡田武松の後を受けて第5代中央気象台長)らが計画全般を指導する役割を担うことになり、荒川秀俊が嘱託の命を受けて気象部門の研究を分担した。

冬期の強い偏西風が現れる期間に、集中的かつ効果的な攻撃を決行する必要があった。1944年から翌年にかけた冬期に、1万発の風船爆弾を放球することが決まった。気球の素材は和紙で、1個の風船が全部で600個の紙片で構成されていた。和紙を貼り合わせる糊の素材にコンニャクイモを使ったが、食糧難の時期にこれは苦しい判断だったに違いない。

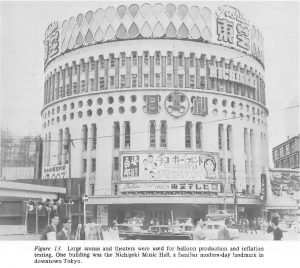

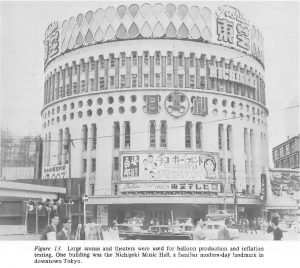

風船の漏れを検査するために、室内で約直径10㍍に膨らませる必要があり、大きな劇場などの建物が使用された。さらに生産個数が増えるに従って、建設費用を節約するために日劇ミュージックホールや国技館が提供された(写真:Figure 13)。検査に合格した気球は表面に保護用ラッカーを塗布した。これらの作業には女子学生が動員された。大量生産のために数千人が作業に関わったが、かれらに対して何を製作しているかなどの情報が漏れぬよう厳しく統制された。

風船の製作が進む間、陸軍は計画実行部隊として気球連隊を編成した。彼らの仕事は、放球と放球後の追跡に相応しい基地の選定、風船に充填する水素ガス製造装置の開発、基地まで資材を運搬する経路の確保などであった。風船が北米大陸以外に飛んでいくことは避けなければならない。そこで、放球基地として福島県勿来、茨城県大津、千葉県上総一ノ宮が選ばれ、追跡基地として青森県淋代、宮城県仙台、千葉県大原が選ばれた。放球基地のうち、水素ガス発生装置を設置したのは上総一ノ宮だけだった(事実関係調査中です)。他は関東の化学工業会社から鉄道で運んだ。

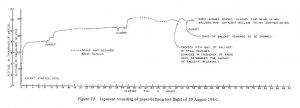

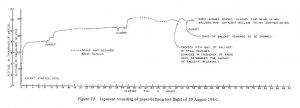

こうして、1944年8月には、試験的な放球が行われるにようになった。8月29日に実施した放球試験の結果を図(Figure 10)に示す。3日間の追跡記録で、刻々高度が変化する様子が描かれている。日没時に高度が上昇する様子、バラスト投下で高度を制御する様子が読み取れる。この2ヶ月後から実際の風船爆弾攻撃が開始され、翌年の4月上旬にかけて合計9,300発が北米大陸へ向けて放たれた。最も頻繁だったのは、1945年の1月と2月で、それぞれ2,500発が放球された。(つづく)

参考文献

Mikesh, R., 1973: Japan’s World War II Balloon Bomb Attacks on North America. Smithsonian Annals of Flight Series, Vol. 9, Smithsonian Institution Press, 85 pp.