今から70年ほど前、1947年、シカゴ大学の気象学部に所属する研究者達が、ジェット気流に関する名高い論文を発表した(Staff Members, 1947)。この論文は、同時代に行われたRossby(1947)とRiehl(1948)ほかの大気大循環に関する研究に新しい知見を与え、ジェット気流の理解を推し進める役割を果たした。スタッフメンバーの論文には、極前線上の圏界面に広がる傾圧帯の図が描かれている。風速の増大は、太平洋岸上空から東側に延び、さらに西部大西洋にまで広がることが示されていたが、まだこの時代には、詳細な力学的背景は明らかにされていない。

大石は、館野高層気象台を創設して高層気象観測を行い、圏界面の少し下層に現れる強い西風、すなわちシカゴ大学のメンバーがジェット気流と命名した強風を、彼らより約20年先んじて観測に成功して図に示した。しかし、発見者として国際的に認められることはなかった(少なくとも、彼の生前に置いて、ジェット気流の発見者とされていない)。

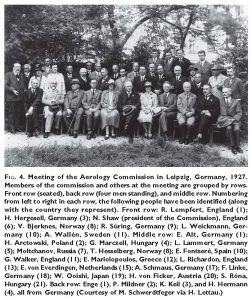

彼は、幸運にも東京帝国大学で教育を受け、海外での経験も積んだ。写真は、1927年にドイツで開催された高層気象に関する国際委員会に出席した時のものである。中列の右から3人目が大石、前列右から4人目が「前線」の概念を組み立てたノルエェーのビャークネスである。その他著名な気象学者達が勢揃いしている。

獲得した知識を糧にして、大石は、日本の高層気象分野の研究発展を推し進める有力な一員に成長した。それは、明治復興の初期に日本が描いた姿そのものだった。嫉妬深く顕微鏡のなかに秘密を閉じ込め、それが医学の進歩を遅らせることとなったレーウェンフック(前回記事参照)と違い、精力的に観測をおこない、研究結果を客観的な事実として他者に伝える努力を怠らなかった。日本の科学技術の歴史にとって、黎明期でありまた難しい時代に行われたこうした活動は、賞賛に値することである。(おわり)