突然ですが、鉄道は環境に乗り物です。

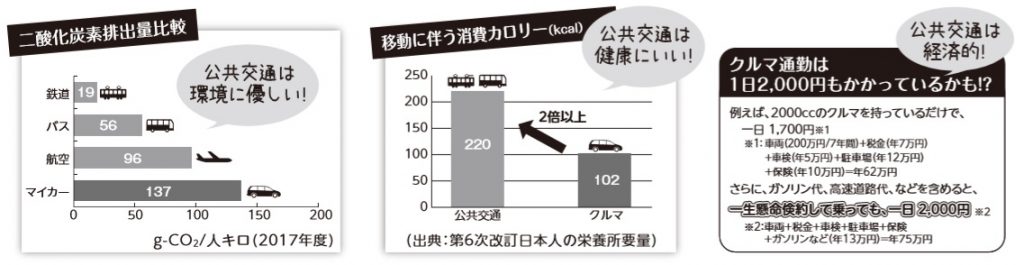

一人当たりの二酸化炭素排出量は自家用車に比べ、鉄道は1/7程度に抑えられるそうです。

毎年秋頃に全国各地でノーマイカー運動が実施されています。

1971年10月、東京・八王子市で大気汚染抑制と交通渋滞解消を目的に始まったこの運動は、近年では、公共交通の永続的な維持に向けた積極的な利用の喚起という大きな役割とともに、経済的にも健康的にも優れ、環境にも優しい移動手段であることを広く周知しています。

これをきっかけにして、一人ひとりのライフスタイルを振り返ることができたら良いですね。

・・・

さて、CWSのお題目から早速外れるようで申し訳ありませんが、

そんな環境に優しい、鉄道に乗るためには欠かせない「きっぷ」のお話をしたいと思います。

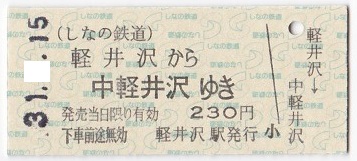

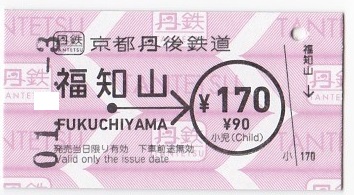

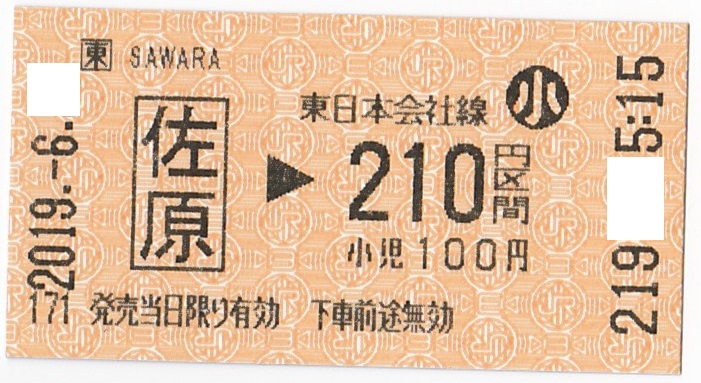

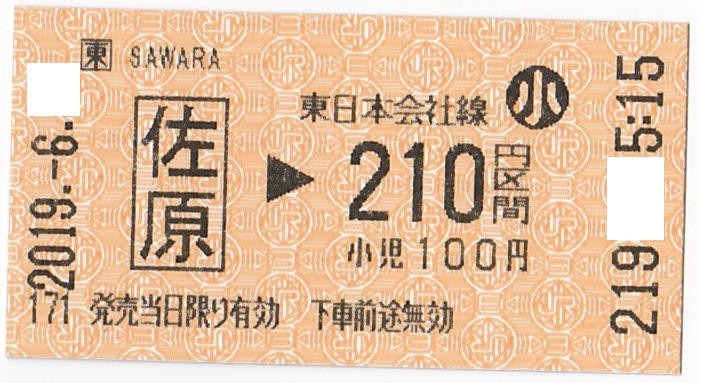

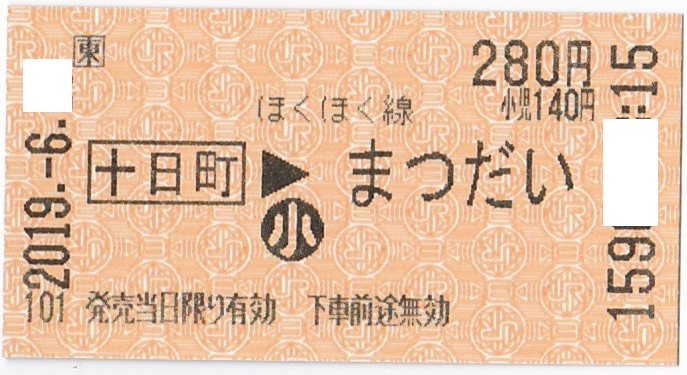

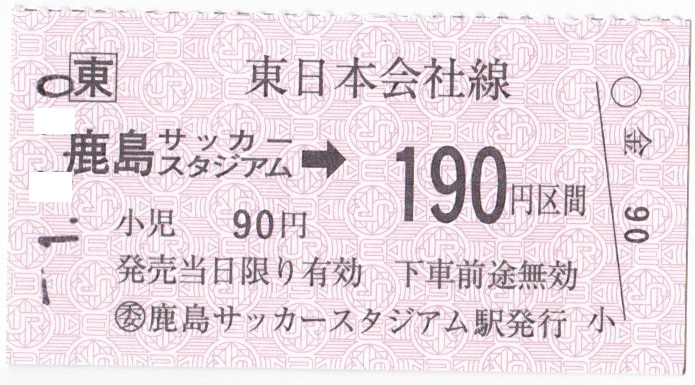

一口にきっぷと言えど、サイズ、色、書式など、本当に色々なものがありますが、今回は名刺の1/3ほどのサイズしかない、このきっぷのお話です。↓↓

国鉄時代から「A型券」と呼ばれ、考案者の名前をとって「エドモンソン式乗車券」とも呼ばれているきっぷです。

大きさが「3㎝×5.75㎝」という何とも中途半端なサイズのきっぷですが、

現在、JRや私鉄各社の自動券売機では、多くの場合はこのサイズのきっぷが発券され、きっぷと呼ばれる部類の中では、かなりポピュラーな存在かと思います。

個人的には、手のひらサイズで財布にもしまいやすいので◎です。

JR各社の券売機で発売されるA型のきっぷも色々あるようで、片道乗車券に注目してみても、着駅を金額式や駅名式で表記するなどと書式も様々です。

着駅が金額式のもの(大人運賃210円の駅)

着駅が駅名式のもの(まつだい駅)

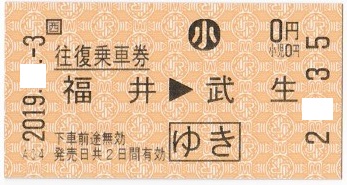

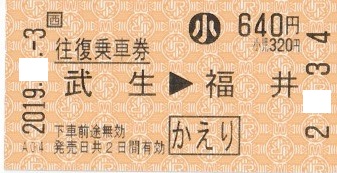

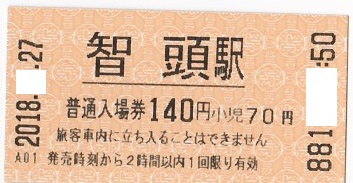

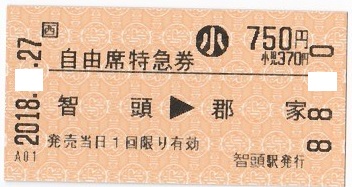

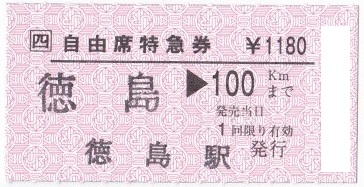

この他、回数券、往復乗車券や入場券、遂には自由席特急券や通勤ライナーの乗車整理券まで、このサイズのきっぷが使用されているようです。

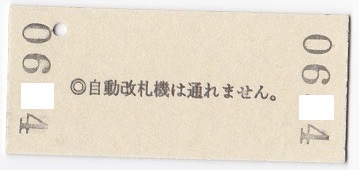

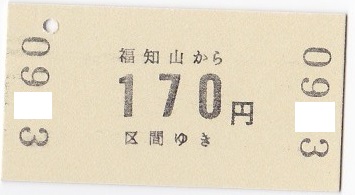

ところでこのA型券は、その殆どが自動改札機による改札に対応するため、

きっぷの裏は様々な情報がインプットされた磁気面で黒くなっています。

しかしその「殆ど」に当てはまらないA型券が存在します。

駅の改札口で「うらが白いきっぷの出入口」などと書かれた看板を見たことがある方も少なくないかと思いますが、うらが白いA型券が存在するため、そういう看板がみられるということのようです。

自動改札機に対応できない等のため、発売するケースも殆ど無くなってしまったようで、絶滅危惧種と言っても過言ではないレアなきっぷです。

おもて面

うら面

種類も回数券や往復乗車券、自由席特急券まで存在します。

築城駅から370円区間の片道乗車券

徳島駅から51~100㎞までの自由席特急券

中には薄い紙ではなく、硬い厚紙で作られた「A型硬券」と呼ばれるものも存在します。

きっぷ自体が厚く、裏が白色(正確には生成り色)のきっぷですので、自動改札は通れませんし、そもそも自動改札が無い鉄道会社で発売されている場合が殆どです。

ざざっと「A型券」についてお話してきましたが、結構なボリュームになってしまいました。

それだけ「きっぷ」も奥が深いということなのかも知れません。

SuicaなどのIC乗車券が普及したため、A型券を含め、紙で出来たきっぷを買い求める利用客は年々減少しているようです。

確かに券売機に連なる行列に並び、いちいち財布からお金を出して買わなくて良いので便利ですが、事故などの際に実施される振替輸送の対応でIC乗車券では不利なことが多いことや、「きっぷを持って列車に乗る」という感覚とその紙切れとともに旅をした思い出を大切にしたいので、私は今でも大切な旅行であるほど、紙のきっぷを買い求めては列車に乗っています。