シティ・ウォッチ・スクエア

風に吹かれ、波の音を聞き、土に触れ、地域の環境を知り、未来を考える

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (4)イギリス諸島巡航-翻弄された任務

ロスビー04(pdf, 1.6MB)

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (3)東グリーンランドへの航海

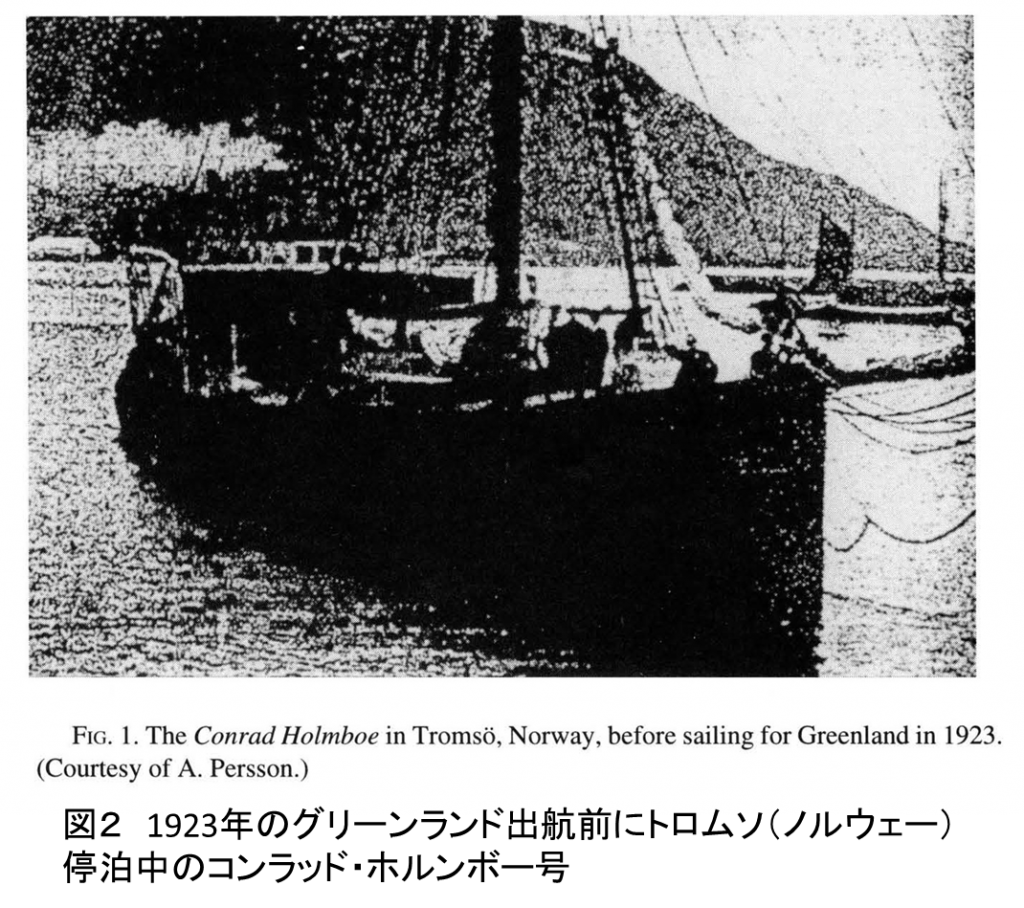

ここで、ロスビーのキャリアのなかで若いころに経験したあまり知られていない一面について紹介する。それは、気象観測のための航海、それも予想外のアクシデントに見舞われた経験である。彼は1923年に、小さなノルウェー船、コンラッド・ホルンボー号(図2)で、師匠ビャークネスが計画した気象観測地点設立のために、東グリーンランドの沿岸へ航海した。船名のコンラッド・ホルンボーは、ロスビーが生まれる半世紀ほど前に活躍した実業家の名前に因んだものだ。また出港地のトロムソは、北緯70度に位置しているが、メキシコ湾流の影響で比較的温かい気候である。19世紀末には、北極探検の出発地点として有名になった。アムンゼンやナンセンが極地探検の経験を積んだのもこの町だった。

ロスビーの航海は悲劇的だった。コンラッド・ホルンボー号は長期間海氷に閉じ込められ、船の痛みが激しくなってほとんど浸水状態に陥ったのである。最終的に救援が到着する前に、観測機材を船外に放棄して、自らも船から脱出する準備をしなければならなかった。ロスビーは、この航海で、コンラッド・ホルンボー号に乗船した唯一のスウェーデン人だったため、ストックホルムに帰還したときには、思いもかけず有名人の扱いとなった。その時の新聞記事が残されている(図3)。

新聞のスウェーデン語の見出しには「ホルンボーの航海―2ヶ月に渡る生存への闘い」と、続いて「船体の周りで舞う流氷は魔女のダンスのよう」とある。挿入した地図にはコンラッド・ホルンボー号がグリーンランド東岸に沿って漂流した軌跡救援船ポラルリー号が北東方向から救出地点に接近した航路、そして10月5日に救出されたてアイスランドへ向かった航路が示されている。中央には、若かりしC.G.ロスビーの写真が載せられている。

ロスビーは、このような辛い体験をしたにもかかわらず、翌年になると、気象専門官としてスウェーデンの海軍士官候補生となり、今度は3本マストの練習船AFチャップマン号に乗務した。この船はイギリス諸島の周りを反時計回りに巡航し、海洋気象観測を行うのが任務だった。

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー(2)気象学との出会い

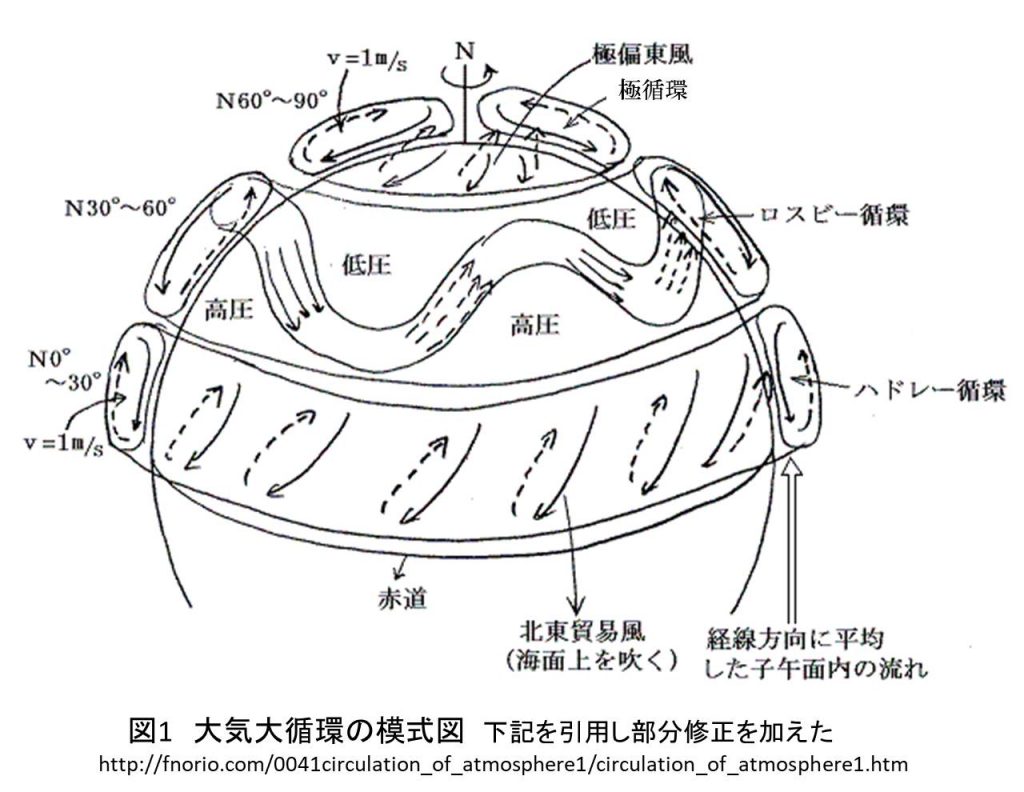

大学の大気科学の教材に、大気大循環を説明する図があり、そこにロスビー循環が描かれている。それは、対流圏の中層から上層の大気が、蛇行しながら地球を周回する気流のシステムである。出現する地帯は、緯度30~60度で、西から東に向かい流れている(図1参照)。

ロスビー循環の低緯度側にはハドレー循環が、高緯度側には極循環が形成される。いずれも特徴のある循環だが、ここでは次のように簡単に説明しておこう。地球上では、赤道地帯で熱エネルギーが貯まる一方で極地域では失われる。もしこのエネルギー不平衡が解消されなければ、赤道地帯はどんどん温まり、極域は冷えてしまう。しかし、そうはならない。なぜか。図1に描かれた大気の循環が、余剰な熱を運ぶからである。また、海流も不平衡の解消に一役買っている。実際、大気と海洋の循環が現在の気候を育み、季節を形成する。

さて、私達は、大気運動を学び気象学の発展に貢献したカール・グスタフ・ロスビー(1891~1957、スウェーデン生まれ)のことをよく知っている。図1に示したロスビー循環を形成する波動の発見、偏西風や絶対渦度の保存、また大気の大規模運動を熱学的に取り扱った点などがそれである。しかし、これらの理論的な創造性による成果とは別に、実際的な面での業績があることをご存じだろうか。それこそが、この連載で取り上げたい部分である。つまり、学問の世界だけでなく、アメリカ気象学の組織化と天気予報の実践といった実際的な点でも卓越した能力を発揮した。

ところで、この連載には何人もの気象学者が登場する。彼らは、一般には馴染がないと思われるが、ロスビーを語るには欠かせない。はじめに登場するのは、ノルウェーのベルゲン地球物理学研究所で、ロスビーらと供に気象学の基礎を作り上げたトール・ベルシェロンである。彼は、ロスビーより7歳年上で、1918年にベルゲン地球物理研究所に入った先輩研究者である。ベルシェロン(Bergeron, 1959)が語ったところによると、ロスビーは、人文科学と自然科学の両方で傑出した人物であり、何よりも新しい挑戦に対して常に熱心だった。ロスビーもベルゲン研究所に心から引かれて参加していた。またトール・ベルジェロンの伝記には次の逸話がある。それは天気図の前線を描く方法に関するものだ。その当時習慣となっていた方法というと、温暖前線には青色を寒冷前線には赤色を使用していたが、ロスビーは反対に、温暖前線には赤を寒冷前線には青を使用する方が良い、と主張したことが記載されている。その後、この方法が定着している。

ベルゲン地球物理学研究所の創設者で著名な気象学者ヴィルヘルム. ビャークネスは、ロスビーが1919年の夏の終わりに他の学生を統率して冬期の教育を分担することを任せた。その後ロスビーは、ビャークネスとともにライプツィヒの地球物理学研究所を1年間訪問した。この時、ベルリン近郊のリンデンベルク測候所を訪れた。そこは日常的に凧や気球を使った上層大気の観測が行われていた。しかし、ロスビーはベルゲンの研究グループに高層気象観察を持ち帰るような働きかけはしなかった。この理由については興味があるが、さらに文献調査が必要である。ロスビーは、1921年には母国スウェーデンのストックホルムに戻り、スウェーデン気象水文研究所のスタッフになった。

参考文献

-

http://fnorio.com/0041circulation_of_atmosphere1/circulation_of_atmosphere1.htm

-

Bergeron: The young Carl-Gustaf Rossby. The Atmosphere and Sea in Motion, B. Bolin, Ed., Rockefeller Institute Press, 51-55, 1959