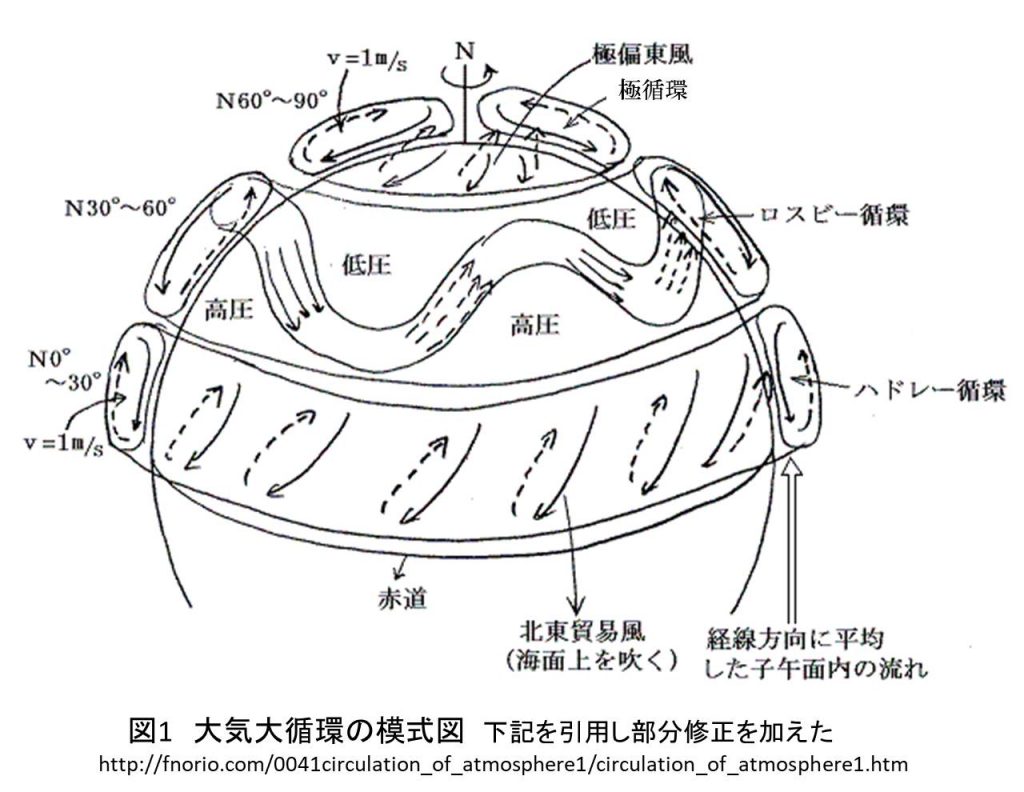

大学の大気科学の教材に、大気大循環を説明する図があり、そこにロスビー循環が描かれている。それは、対流圏の中層から上層の大気が、蛇行しながら地球を周回する気流のシステムである。出現する地帯は、緯度30~60度で、西から東に向かい流れている(図1参照)。

ロスビー循環の低緯度側にはハドレー循環が、高緯度側には極循環が形成される。いずれも特徴のある循環だが、ここでは次のように簡単に説明しておこう。地球上では、赤道地帯で熱エネルギーが貯まる一方で極地域では失われる。もしこのエネルギー不平衡が解消されなければ、赤道地帯はどんどん温まり、極域は冷えてしまう。しかし、そうはならない。なぜか。図1に描かれた大気の循環が、余剰な熱を運ぶからである。また、海流も不平衡の解消に一役買っている。実際、大気と海洋の循環が現在の気候を育み、季節を形成する。

さて、私達は、大気運動を学び気象学の発展に貢献したカール・グスタフ・ロスビー(1891~1957、スウェーデン生まれ)のことをよく知っている。図1に示したロスビー循環を形成する波動の発見、偏西風や絶対渦度の保存、また大気の大規模運動を熱学的に取り扱った点などがそれである。しかし、これらの理論的な創造性による成果とは別に、実際的な面での業績があることをご存じだろうか。それこそが、この連載で取り上げたい部分である。つまり、学問の世界だけでなく、アメリカ気象学の組織化と天気予報の実践といった実際的な点でも卓越した能力を発揮した。

ところで、この連載には何人もの気象学者が登場する。彼らは、一般には馴染がないと思われるが、ロスビーを語るには欠かせない。はじめに登場するのは、ノルウェーのベルゲン地球物理学研究所で、ロスビーらと供に気象学の基礎を作り上げたトール・ベルシェロンである。彼は、ロスビーより7歳年上で、1918年にベルゲン地球物理研究所に入った先輩研究者である。ベルシェロン(Bergeron, 1959)が語ったところによると、ロスビーは、人文科学と自然科学の両方で傑出した人物であり、何よりも新しい挑戦に対して常に熱心だった。ロスビーもベルゲン研究所に心から引かれて参加していた。またトール・ベルジェロンの伝記には次の逸話がある。それは天気図の前線を描く方法に関するものだ。その当時習慣となっていた方法というと、温暖前線には青色を寒冷前線には赤色を使用していたが、ロスビーは反対に、温暖前線には赤を寒冷前線には青を使用する方が良い、と主張したことが記載されている。その後、この方法が定着している。

ベルゲン地球物理学研究所の創設者で著名な気象学者ヴィルヘルム. ビャークネスは、ロスビーが1919年の夏の終わりに他の学生を統率して冬期の教育を分担することを任せた。その後ロスビーは、ビャークネスとともにライプツィヒの地球物理学研究所を1年間訪問した。この時、ベルリン近郊のリンデンベルク測候所を訪れた。そこは日常的に凧や気球を使った上層大気の観測が行われていた。しかし、ロスビーはベルゲンの研究グループに高層気象観察を持ち帰るような働きかけはしなかった。この理由については興味があるが、さらに文献調査が必要である。ロスビーは、1921年には母国スウェーデンのストックホルムに戻り、スウェーデン気象水文研究所のスタッフになった。

参考文献

-

http://fnorio.com/0041circulation_of_atmosphere1/circulation_of_atmosphere1.htm

-

Bergeron: The young Carl-Gustaf Rossby. The Atmosphere and Sea in Motion, B. Bolin, Ed., Rockefeller Institute Press, 51-55, 1959