先日、久しぶりに、日本の伝統食を調理し、食する、という究極的な目的をもって活動している会に参加しました。「日本の伝統食を考える会」のホームページのアドレスを、リンク先、<食育>に掲載しましたので、是非のぞいてください。CWSが描いている、地域の環境に根ざした生活スタイルの一部を実現しています。

シティ・ウォッチ・スクエア

風に吹かれ、波の音を聞き、土に触れ、地域の環境を知り、未来を考える

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

第21回ふじさわ環境フェア 開催のお知らせ (11月7日投稿)

11月12日(土曜)、藤沢市民会館にて、第21回の環境フェアが開催されます。NPO法人シティ・ウオッチ・スクエアでは、自然災害が顕在化する時代のかしこい情報利用に関連したパネル展示をおこないます。

藤沢市が行う大きな催しの一つで、模擬店なども多く出展されます。皆様、ご都合をつけてご参加されてはいかがでしょう。今回は、泉、相原、千葉、林の各会員が担当で参加します。

当日、発表したポスターを、会員のページにアップしました。ご覧下さい。

風船爆弾に関する書籍の紹介 (4冊)

舘野高層気象台の歴史を調べるなかで、登戸研究所が中心となり開発した風船爆弾との関係が見えてきました。最近購入した関連書籍を簡単に紹介します。

会員のなかで、読んでみたい方がいらっしゃればお貸しします。ご希望があれば、林メールアドレス、またはHPの問合せフォームに連絡してください。

1.山田 朗・明治大学平和教育登戸研修所資料館(偏)「陸軍登戸研究所<秘密戦>の世界」:近年に関係者の証言や史実の掘り起こしで一般に公開されるようになった資料館の展示物について詳細に解説している。

2.伴 繁雄(著)「陸軍登戸研究所の真実」新装伴:当時、風船爆弾作戦に関わった技術者の回想記録。永い沈黙の後に明らかになった実態が書かれています。

3.櫻井誠子(著)「風船爆弾秘話」:風船爆弾をどのように製造したか、装置の性能はどのようなものか、作戦実行の裏で何が起きていたかが書かれています。

4.鈴木俊平(著)「風船爆弾」:風船という「兵器」の歴史、太平洋戦争時の陸軍と海軍の抗争、そのなかで決行した風船爆弾作戦、背景にあった政府の姿が描かれています。

風船爆弾とジェット気流に関する文献(その1)

荒川秀俊博士の研究は、終戦直前の1944年後半から1945年始めに実施された風船爆弾作戦に必須のものでした。戦後、荒川秀俊が書いたジェット気流に関する論文(Arakawa)と、スミソニアン博物館が行った風船爆弾の調査報告書(Mikesh)を紹介します。

Mikesh-1973-balloon-bomb-smithsonian-inst

自己紹介

初めまして

この度、新たに会員になりました。筑波大学卒業生です。

学生時代は、林先生のもとで、気候変動が桜の開花期間に及ぼす影響について研究していました。

現在は、エネルギー環境教育施設に勤務し、エネルギー問題や環境問題を一般市民(来館は子供が多いですが)が自分事に感じ、日常生活で自発的に行動できるよう、日々奮闘しています。

その為には、多面的に物事を見る必要があると思っています。だからこそ、今回会員になったのを機会に、私自身も学んでいきたいですし、それを子供達が自分事として考え、行動できるような橋渡し役をしたいと思います。

皆さま、どうぞよろしくお願い致します。

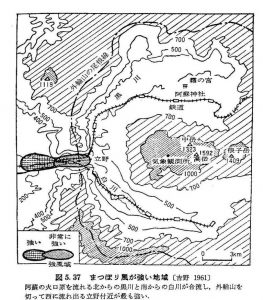

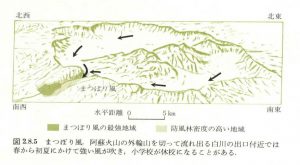

阿蘇の火山体の特異な地形と気流

偏形樹 その2

2016年度活動計画

トップページのメニューライン、「活動内容」(サブメニューではなく、活動内容、の表示部分)をクリックしてください。掲載しています。

偏形樹の分布でわかること

偏形樹にまつわる話題 (4月5日)

相原さんと丸田さんから、members@に、偏形樹の話題が投げかけられました。興味のあるより多くの方との情報交換の場として、ブログにて関連した情報を提供します。その前に、丸田さんは、この分野を含めた植物生態学で第一人者でいらっしゃるので、こうした議論ができることは大変光栄でもあります。

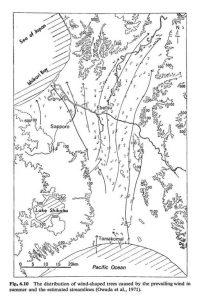

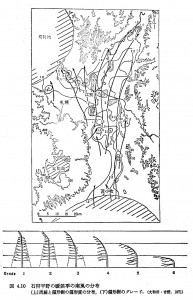

さて、富士山周辺の偏形樹を調査し、判読した卓越風向を矢印でしめした結果が下の図です。この調査および作図は、泉さんと一緒におこなったもので、今となっては懐かしい図です。卓越風向から見て取れる流線は、地表付近でほぼ西からの(寒候期の)風が卓越しており、南北側では富士山の裾野を回り込み、森林限界(黒実線)が低い地帯まで広がりサンプル数は少ないですが、山体の東側では後ろ側に回り込む風が示されています。

次に示す写真と図は、富士山に見立てた模型の表面の流線を可視化したもので、泉さんが水槽実験で明らかにした結果です。実験結果をもとに描いた流線は、実際の偏形樹の調査で求めた卓越風向とよく似ています。実験室と自然界の流れが一致しているということは、両方の現象で起こっている物理的関係が同一である可能性を示唆しています。これを明らかにする厳密な手順としては、両者の関係に相似則を適用して吟味する必要があります。相似則の考え方については、別の機会に紹介することにします。