ひまわり8号の画像が公開されていますので、ご紹介します。 http://himawari8.nict.go.jp/ 左上の三をクリックして、日本列島を選択 右下の、フィルムアイコンを押すと、動画が見られます 動画は拡大できないようですが、雲の動きを見ているとおもしろいです。 また、こちらにはトピックがあります http://hima8-m.nict.go.jp/ CEReSのYoutube特集はこちら プロジェクトホームページは以下 http://sc-web.nict.go.jp/ http://sc-web.nict.go.jp/himawari/

シティ・ウォッチ・スクエア

風に吹かれ、波の音を聞き、土に触れ、地域の環境を知り、未来を考える

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

2015年度定期総会のご案内(3月1日)

会員の皆様へ

ホームページ・会員用・会議・イベント関係の情報に、2015年度の定期総会のお知らせを掲示しました。すでに、会員用メーリングリストにてお知らせしていますが、ご覧下さい。逐次、会議資料や講演会資料を掲示致します。

なお、会議に引き続き特別講演、その後懇親会を行います。どうぞご参加ください。当日の出欠を、3月14日までに、林(waxyleaf@gmail.com)までお知らせ下さい。

COP21パリ会議 報告会ネット中継のご案内

Climate Action Network Japan (CAN-Japan)主催

COP21パリ会議報告会~法的合意・パリ協定の意味を探る~

日時:2016年1月29日(金)14:00-16:30

会場:ベルサール神保町 Room3-5(東京都千代田区)

先日フランスのパリで開催されていたCOP21(

第21回締約国会議)では、経済・産業・

変動を防ぐため、法的枠組み「パリ協定」が採択されました。

地球の気温上昇を産業革命前から1.5℃・2℃

に向かって、継続的に対策を強化し、化石燃料ゼロ、

100%の未来に向けて舵を切ることになりました。パリ協定、

のあり方に大きな影響を与えることは間違いありません。

そこで、来る1月29日、東京にて、

1990年代から国連気候変動交渉を継続的にフォローし、

したNGOメンバーが、パリ会議の成果や日本の経済・

ついてお話します。

日時:2016年1月29日(金)14:00-16:30(

会場:ベルサール神保町 Room3-5(東京都千代田区)

*アクセス<http://www.bellesalle.

参加費:一般・1000円、学生/CAN-

学生かつCAN-Japanメンバー団体の会員・無料

プログラム(予定)

┗━━━━━━━━┛

●第1部:「COP21パリ会議の成果を語る」

講演「パリ協定と温室効果ガス排出削減・資金・法的意味」

小西雅子(WWFジャパン)

講演「気候変動への適応、損失と損害」

小野寺ゆうり(FoE Japan)

●第2部:「COP21パリ発のメッセージを読み解く」

講演「脱炭素化へ躍動する世界経済~パリ発のイニシアティブ~」

平田仁子(気候ネットワーク)

講演「日本のビジネス、政府、自治体へのメッセージ」

山岸尚之(WWFジャパン)

●第3部:Q&Aセッション「COP21パリ協定の意味を探る」

司会:伊与田昌慶(気候ネットワーク)

*本プログラムは暫定版です。予告なく変更する可能性がございま

最新情報はCAN-Japanウェブサイトにてご覧ください。

<http://www.can-japan.org/

問合せ・申込み:Climate Action Network Japan(CAN-Japan)

京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305気候ネットワーク内

TEL: 075-254-1011 FAX: 075-254-1012

E-mail: secretariat@can-japan.

Website: http://www.can-japan.

主催:Climate Action Network Japan(CAN-Japan)

CANは、世界で気候変動問題の解決のために活動する100ヶ国

からなるNGOのネットワークです。CAN-Japanは、CA

14団体からなり、国連気候変動交渉に参加し、国際的NGOネッ

連携しながら政策提言や情報発信に取り組んでいます。

CAN-Japanメンバー団体(14団体・順不同)

350.org Japan

自然エネルギー財団

レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表部

環境エネルギー政策研究所(ISEP)

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)

地球環境市民会議(CASA)

国際環境NGO FoE Japan

コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

グリーンピース・ジャパン

オックスファム・ジャパン

WWFジャパン

気候ネットワーク

Office Ecologist

ピースボート

*CAN-Japanへの参加を希望される団体は次のウェブペー

<http://www.can-japan.org/

本イベントは、平成27年度独立行政法人環境再生保全機構地球環

助成を受けて開催します。<http://www.erca.

以上

第3回勉強会(11月28日記事)

会員のページ(会議・イベント情報)に、第3回勉強会の案内を掲示しました。

環境フェアー参加報告

去る11月21日に、藤沢市民会館で第20回ふじさわ環境フェアーに参加しました。パネル展示した原稿は AWS紹介 と 大気光象写真集 です。海陸風の実験は、残念ながら途中で可視化に使った線香の臭い対して会館内の食堂からクレームがあり、藤沢市環境総務課の指示に従って中止しました。あらかじめ、実験で臭いが出ることは知らせてありましたが残念でした。その代わり、HPのビデオを見せながら解説を行いました。今後は、換気扇がある場所で、位置を確認しつつ実施する必要があるでしょう。会員4名が説明に当たりました。

会場の風景を、HPの会員用ページ(会議・イベント関係の情報)に掲載しますのでご覧下さい。終了後、次回はワークショップスタイルでの参加を考えてはどうか、といった意見がありました。ご協力ありがとう御座いました。

地球温暖化曲線の系譜(13)コンセンサスの形成

ここで、1940年代から1960年代の地球温暖化曲線について、もう一度振り返ってみよう。南半球ではほぼ一定だったが確かに北半球では気温が低下した。変化のある部分には自然変動が含まれているように見える。なかでも、太陽活動の変化と火山噴出物の影響が気温低下に効果しただろう。このなかで重要なプロセスは、硫酸塩エアロゾル粒子などの汚染に起因する煙霧の明瞭な増加であり、工業化が進んだ北半球において一時的な気温低下を助長したと考えられる。ただし、その時代に世界規模で大気汚染の計測を行っておらず、半球のどちらで硫酸エアロゾル粒子が多く放出されたかについて確実なことはわからない。1960年代以降になると大気汚染は急激に減少する一方で、継続的に大気中のCO2濃度が上昇する現象が継続し、温室効果が加速して全球の平均気温が上昇した。

北半球の一時的な寒冷化は気候学にとり不幸な出来事だった。温室効果の実態についての懐疑的な見方から、次の氷河期が来るといった疑いが表明されて社会全体がこの疑いの結末を想像する原因となった。寒冷な期間の到来の結果、地球温暖化防止の考えに対して無気力な風潮が生まれた。今から考えると、この約20年間の社会の対応、つまり温暖化対策の遅れ、は何と大きな時間的無駄になったことだろう。

その当時、煙霧、スモッグ、ダストによる大気の汚染が増加すると、ある程度気温上昇を抑制する効果となって現れることは知られていた。さらに、数は少なかったものの、何人かの科学者達は、海洋の表層がこれまでに熱を吸収してきているに違いないと指摘した。その後、これら2つの要素は、大気中の温室効果ガス濃度上昇による熱エネルギーの蓄積を相殺する効果があること、温室効果で加わった熱の約10%が大気を暖め、残りは海洋に吸収されたことが指摘された。特に海洋の働きについては、急速な応答として起こったことが明らかになった。

ハンセンのグループは、大気汚染や海洋の働きの効果は大気の加熱をわずか20~30年遅らせるに過ぎないことを算出していた。彼らは大胆、にもどれくらいの早さでCO2が集積するかの予測を行い、「二酸化炭素による温暖化は 20世紀の終わりまでに自然の気候変動のノイズ幅を超えて顕著になるはずだ」とした。異なる計算方法を使う他の科学者達は、次々に同様の結論を世に送り出した。

全球平均気温を解析した、もう一つの重要なグループの一つが、East Anglia大学のイギリス政府のClimate Research Unit (CRU)で、トム・ウィグレイが指揮していたことはすでに述べた。彼らがおこなったデータ収集のための資金繰りは、アメリカの科学者と協会が支援していた。イギリス政府の結果はNASAのグループ(ハンセンが指揮)の結果と全体的にみて整合していた。明瞭な点は、全球規模でだんだん温暖化しつつあるという点である。この結果を裏付けるように、1981年はそれ以前の100年間で一番高温の年になった。過去134年間で最も高温な3年が、1980年代に現れたのである。

ウィグレイらのグループは古い記録を再び整理しつつ、1986年に、包括的な全球解析をおこない地表の平均気温を作成した。これには広大な海洋のデータを含んでおり、以前の研究では除外されていたものであった。さらにイギリスのグループとは全く違う方法を採用したハンセンとその協力者からも、同様の解析結果がもたらされた。過去に100年間にさかのぼり、本質的に同じ結論が示されていた。それらは概して、19世紀の終わり以来、少なくとも0.5℃だけ、前例の無い規模の温暖化が進行したというものだった。

地球温暖化曲線の系譜(11)モデルを使った検証

古くはカレンダーが行った研究のように、温室効果ガス濃度上昇を駆動力とした大循環モデルの結果を検証する目的のために、独自に気象データを解析して気温の変動曲線を求める研究が行われた。1980年代には気温観測そのものの信頼性が高まったので、こうした将来予測の研究が進むことになった。

ミッチェルの時代のモデル検証では、北半球の陸上の観測点の値から求めた地球温暖化曲線を使っていたので、自ずと将来予測にも限界があったといえる。この時代は、海洋データ、それは広大な南半球の環境を代表するものだが、その重要性が指摘されてはいたが、全球の議論に組み込むには十分な代表性と精度に欠けていたのである。

1980年ころに、二つのグループが、改めて不確実なデータの排除と信頼できるデータの抽出を行った。数多くのデータがゴミのように扱われた。このような作業の結果、1910年代にはわずか8ヶ所の観測地点の気温がカナダ北極圏の百万平方キロの範囲を代表し、そのうち6地点は南部に位置する結果になった。どのようにして観測点の数を調整したら、地球全体を代表する気温を正しく求めることができるのか?実際、1915年にある地点が川沿いの場所から台地へ移動したため気温は低くなる、といった現象を考えると、どのような補正が可能なのだろうか?もし、一地点の冬のデータに一貫性に疑問が生じたとしよう。もしかすると、非常に寒い日が訪れたので温度計を読むために外出しなかったかも知れない。そうであれば、その日の観測値を平均の母数から外せばよいのだ。一つの地域であっても、平均気温を求めることには無数の困難さが伴うのである。

こうした困難で複雑な問題に立ち向かった一つのグループが、ニューヨークでNASAの支援を受けたJames Hansenが指揮したグループだった。もう一つのグループはイギリスEast Anglia大学のClimate Research Unit (CRU)で、Lambが1971年に設立し、当時Tom Wigleyが指揮したグループである。後者の業績については後述する。

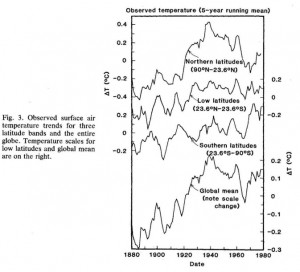

さて、ハンセンらは、ミッチェルほかが行った研究が、主として北半球について説明したものであることを理解していた。信頼できるデータの多くが北半球に分布していたからである。彼らはもう一方の半球、すなわち南半球の数少ないデータを解析に利用することで、地球規模の信頼性の高い平均値を求めた。この結果を図に示す。4種の曲線が一つのグラフに描かれているが、上段から北半球中~高緯度地帯、赤道を挟む中~低緯度地帯、南半球中~高緯度地帯、それに全球の年平均気温である。全球の曲線は他の曲線の縦軸を2倍に拡大して示してある。モデルによる全球平均気温と図の最下段にある全球平均気温の曲線を比較することで、地球規模の気温変動の要因解明が行われた。

参考資料

・Hansen, J., D. Johnson,A. Lacis,S. Lebedeff,P. Lee,D. Rind and G. Russell: Climate impact on increasing atmospheric carbon dioxide. Science, 213, 957-966. 1981

市民活動支援金応募(8月27日 記事)

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ市民活動支援プログラム、2015年度市民活動支援金、に応募します。申請書などは会員のページに掲載しています。テーマは、簡易型ソーラークッカーを利用したレシピ開発コンテストで、富岡理事と相談して内容を検討しました。9月中旬に1次選考、11月に2次選考です。さて、採択されるでしょうか。採択された場合には、皆さんの参加を広く募り実施したいと思います。

地球温暖化曲線の系譜(5)さまざまな工夫

カレンダーの研究から少し遅れ、Willett(1950)もWWR(World Weather Records)に収録された129地点のデータを使い、1845年から1940年までデータベースを更新し、全球気温変動の時系列を作成した。ウィレットは次に示すように、可能な限り注意深く連続しかつ均質なデータを選ぶことで、より信頼性を高めることを試みた。例えばヨーロッパなどは相対的に観測所が密に分布するため、平均値を求めた場合にこの地域の気温を過大評価した結果となる。これを避けるため、緯度・経度10度のグリッド毎に最も信頼性のある一地点のデータを選ぶことで、空間的な均一性を確保した。その後、各観測地点の月平均値を5年平均値に加工し、1935年~1939年の平均値からの偏差を求めた。こうして、どの地域にも等しい重み付けを施した気温をもとに、全球平均気温の時系列変化を示した。

すでに述べたように、カレンダーは1961年に1938年の曲線を改良したが、この際、Willett(1950)の結果を参照した。カレンダーが改良したのは観測地点数を増やすことで、独自の質的管理条件をクリアした約600地点のデータを使用した。ほぼ時期を同じくして、ウィレットが指導したMitchell(1963)が、ウィレットと同じデータベースに200地点以上の気温時系列データを追加して1959年までを更新し、解析した。緯度・経度10度ごとに観測点を一ヶ所選ぶ方法は以前と同じだったが、緯度10度の地帯ごとに表面積を求め、その面積を考慮した重み付けを施して全球平均気温を求めた。この方法により観測点の空間代表性が一層確保され、全球平均値の概念にふさわしい平均気温の算出が可能になった。

ミッチェルの曲線(実際には折れ線)は緯度帯の面積を考慮して重み付けをしたので、同じデータベースを使ったウィレットの曲線より変動の幅が小さくなった。両者の比較を図1に示す。上段は年平均気温、下段は冬季の平均気温(いずれも5年平均値)で1880~1884年の平均からの偏差(単位:華氏)で示してある。実線は面積で重み付けした結果、破線はウォレットの方法(面積の重み付けなし)である。1800年代以降、年経過とともに両者の差は拡大している。低緯度の観測地点のデータが代表する面積は高緯度のそれより広いので、地球平均値に対する寄与率は大きくなければならない。地球規模の気温上昇は高緯度でより顕著に進んでいる現象を考えると、重み付けにより高緯度地帯の気温の影響が小さくなり、その結果、合理的な方向へ修正されたことが分かる。

ところで、高緯度の昇温速度が低緯度より早い現象は、地球温暖化の際立った特徴の一つである。これは、表面が白く反射率(アルベド)の大きな積雪や氷に覆われた高緯度地帯では、気温上昇とともに雪や氷が溶けて黒っぽい反射率の小さい地面が現れる。その結果、地表面がそれまでと比較して太陽放射エネルギーを多く受け取り、下層から大気を暖めて気温上昇に拍車がかかるためである。この現象を、アイスアルベド・フィードバックという。将来を予測する大循環モデルにはこのプロセスが組み込まれているため、急速に高緯度地帯の気温が上昇するシミュレーション結果となっている。雪や氷が融解すると、湿地が現れ、主要な温室効果ガスであるメタンが発生する。すると、ますます温室効果が進んで気温が上昇する。従って、アイスアルベド・フィードバックは、地球温暖化の過程において正のフィードバックとして働く。

なお、メタンは二酸化炭素を1とするとその約25倍(現在の濃度および分解するまでの寿命から算出される今後100年間の平均状態に依存)の温室効果の強度を持つガスである。すなわち、現在の大気中のメタン濃度は二酸化炭素の約1/200と少ないが、同じ濃度だけ増えた場合を比較すると、メタンは二酸化炭素の約25倍の温室効果を引き起こす。この強度の基準を地球温暖化係数と呼び、温室効果ガス排出削減策や温室効果ガス排出シナリオなどの議論を行う際にガスの種類を区別する指標となる。

さて話しを戻そう。ここで紹介したMitchell(1963)の論文は、ユネスコとWMO(世界気象機関)が共催した乾燥地域の環境問題に関する「ローマ・シンポジウム」の講演集に収録されている。シンポジウムでは、新しい知見の集約だけでなく乾燥地域に暮らす人々の生活改善に貢献することが目的に掲げられていた。ミッチェルの論文の要約には次のように記載されている。このシンポジウムの興味は恐らく過去1世紀の温暖化により熱帯がどのていど昇温に寄与しているかを知ることだ。低緯度地帯、すなわち北緯30度~南緯30度の地帯の平均気温は、1880年から1940年にかけて約1°F(0.6℃)上昇し、その後下降傾向となった。

ここで図を見ると、一つの特徴、1940年以降に下降している特徴に気づくだろう。この過去の気温への復元を暗示するような変化は、その後、揺らぎながらも1970年代まで続くことになる。すでに述べた、晩年のカレンダーが抱いた憂鬱は、まさにこの気温降下の時代に遭遇したできごとだった。地球環境の変化を知り将来を予測して対応を考える場合に、この時代に現れた地球規模の気温の下降現象も正しく理解しなければならない。この気温下降の要因に関しては、後に触れることにする。

参考資料

・Mitchell, J.M.: On the world-wide pattern of secular temperature change. In: Changes of Climate. Proceedings of the Rome Symposium Organized by UNESCO and the World Meteorological Organization、Arid Zone Research Series No.20, UNESCO, Paris, 161-181. 1963

・Willett, H.C.: Temperature trends of the past century. In: Centenary Proceedings of the Royal Meteorological Society. R. Meteorol. Soc. London, 195-206. 1950

大雪の被害

大雪の被害として、鹿沼土を乾燥するためのビニールハウスの被害が数十億円というニュースがでています。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20140217/1507916