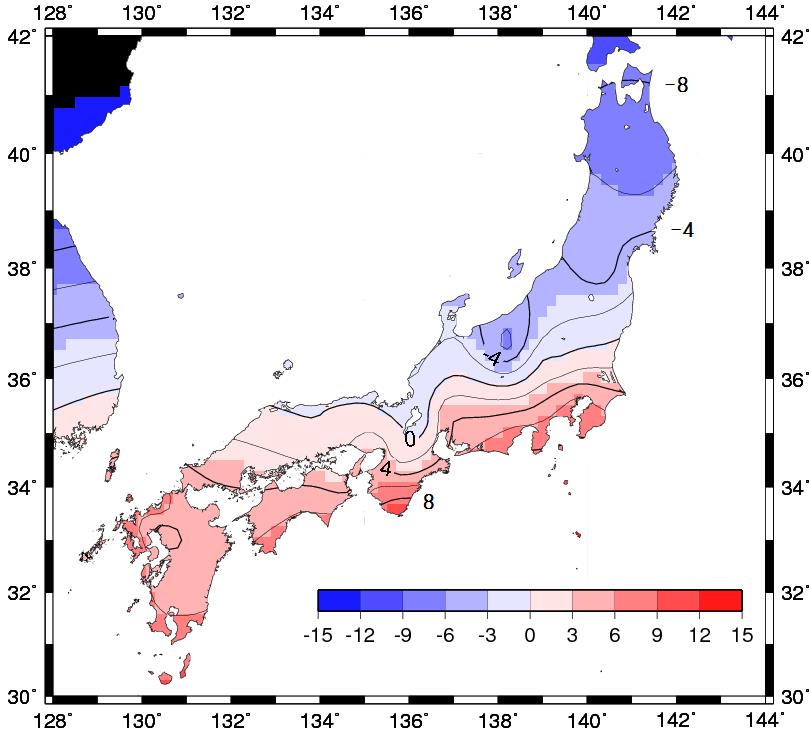

昨日(3月21日)、東京と横浜で開花宣言が出ました。我が家の桜はまだ三輪しか綻んでいませんでしたが、今日一気に開花しました。例年、東京都心よりもわずかに遅い開花となっています。なお、満開日については特定するのが難しいので、記録は取ってありません。

藤沢市用田におけるソメイヨシノ開花日

2011年 (平成23年) 4月 2日

2012年 (平成24年) 4月 4日

2013年 (平成25年) 3月 13日

2014年 (平成26年) 3月 26日

2015年 (平成27年) 3月 27日

2016年 (平成28年) 3月 23日

2017年 (平成29年) 3月 29日

2018年 (平成30年) 3月 22日

2019年 (平成31年) 3月 22日