地球規模の平均気温を求める際に、海洋データは欠かすことができない。しかし1970年代まで、海洋データの系統的な質的管理は行われず、その結果、代表性の高い地球温暖化曲線の作成に大きな制約があった。限られたデータで地球規模の平均気温の変動が描かれたことによる弊害は、1970年頃に議論の的となった寒冷化論(氷河期再来の予測)が象徴的である。見かけ上の地球規模の気温低下の要因の一つに、海洋データの欠如があったことは、前回に述べたとおりである。

当初、海洋データに含まれる誤差に関連して、次のような特徴が知られていた。Folland et al.(1984)を引用すると以下の通りである。(1)初期の海面水温は布製のバケツなどで海水を採取して測定したが、その後、船体内に海水を導入する方法に変わった。すると海水を引き込む過程で船体の発熱が影響することになり、洋上の気温の基準となる海水面温度は以前より約0.3~0.7℃高くなった。(2)海洋上の気温は船舶の速度で変化することもあった。一定の通風条件で測定する決まりがなかったためである。(3)風を受けた帆の風下の位置で気温を測定した場合には、帆が空気を温める効果により気温は高めになった。さらに、(4)温度計が日射や甲板からの反射を遮蔽しない方式であっため、気温は高めになる傾向があった。そもそも、(5)測定方法が記述された観測記録ばかりではなく、また、時代的にも船舶によっても、こうした状況はまちまちだった。

船舶データの活用に最初に取り組んだのは、オーストラリアとアメリカの研究者Paltridge and Woodruff(1981)だった。海洋上にも計算対象とするグリッドを設定し、できるだけ長期間について信頼性の高いデータベースを作ることを試みた。一般に、観測期間が短いとサンプル数が多い。そこで、夏(6月~8月)期間と冬(12月~2月)期間を個別に計算し、その後両者の平均から年平均値を求めることで長期に渡る変動を求めた。

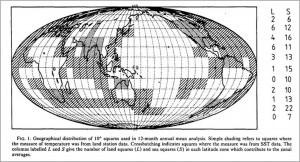

パルトリッジ・ウッドラフの解析対象地域を図1(Fig.1)に示す。緯度・経度のメッシュで点を付けた部分は陸上の気温データがある領域、斜線の部分は海面温度データがある領域をそれぞれ示す。また右側の数値は、陸上(L)と海上(S)でデータがある領域の個数を示す。これらの領域の値を使い帯状平均値を計算し、さらにその平均値から全球の平均気温を求めた。

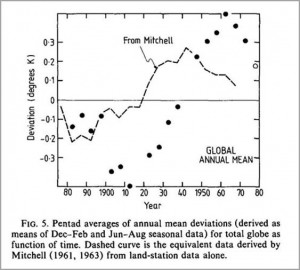

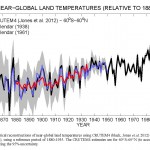

データの無い領域が非常に広大で、特に海洋域を中心として南半球のデータが少ないことが一目でわかる。このように限られた領域であったが、陸上および海洋上の気温を使用して図2(Fig.5)の結果が得られた。図の黒点が、彼らが求めた地球規模の平均気温である。図には同時に、地上の観測値のみから求めたミッチェル(Mitchell, 1963)の結果(詳細については前掲を参照)も描かれている。両者を比較すると、変動のパターンに位相が認められ、陸上のみから求めた結果と比較して極値が10~20年遅れて現れている。このような位相が現れる理由として、パルトリッジ・ウッドラフは、海洋の熱容量が大きいためと説明した。しかし同時に、変動のほぼ1サイクルに相当する期間しか示されておらず、今後の研究によるところが大きいとも指摘した。

前回述べた、サリンジャー・ガンが南半球で温暖化が進んでいることを根拠に寒冷化説に終止符を打った時期、それはまさに黒い点の最後の部分が示すように気温が高い時期に一致することが見て取れる。パルトリッジ・ウッドラフの研究は、海洋データの均質性の議論が十分ではなかったものの、学会の評価は好意的だった。というのも、彼らは海洋上気温の重要性に注目して全球平均気温の解析に取り組んだ先駆者だったからである。

この後、陸上と海上の気温データベースの整備が進み、緻密な解析を行ったのがJones et al.(1986)ほかの一連の研究である。ジョーンズの所属機関がイギリス(イーストアングリア大学)であることを考えると、なるほど海洋王国から生まれるべくして世に出た研究といえる。ジョーンズらの研究については後に解説する。