この時代の若い研究者による海外留学は、西洋の科学を日本へ移植する使命ともいうべき役割があった。これを果たすために、明治時代を通して約600名の日本人が海外に留学した(Basalla, 1967)。当初は、留学先がフランスとドイツだったが、20世紀の初めころになるとアメリカが加わった。

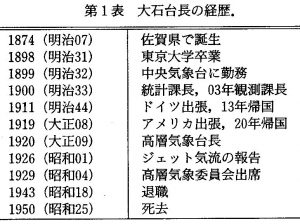

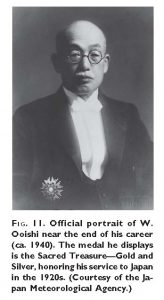

前回、表1に示した大石の履歴をみると、第1次世界大戦の始まりが高層気象観測の計画の一部に影響したことが想像できる。つまり、大石は1913年の始めにドイツから帰国したが、これはヨーロッパの情勢が不安定になったためと考えられる。これを裏書きするように、1914年8月に日本はドイツに宣戦布告し第1次世界大戦が始まった。大石は大戦後の1919年10月にアメリカを訪れ、高層気象観測のための機器類を調達することになった。「長峰回顧録」(大石,1950)によると、次のことも記述されている。彼はアメリカ滞在中に、インディアナ州のRoyal Centerとノースダコタ州のEllendaleの高層気象観測所を訪問した。

大石は、アメリカへの出発の前に、高層気象観測に適した土地を見つけるために東京の外縁地帯を巡検した。東京の北東方面へ旅行した際に、太平洋に隣接した障害物の無いほぼ12万坪ほどの広大な低平地を見つけた。富士山はこの地の南東160㌔で、気象要素の一つである視程の観測の指標として都合が良さそうだった。こうして、中央気象台は1919年8月にこの地、館野、を観測施設の用地として確保した。まもなく1920年に、館野高層気象台の主要な建物が完成した。大石は、の館野高層気象台の台長となることが約束されていた。思えば、1910年(明治43年)に鹿島灘沖で多数の犠牲者をだした海難事故が発生し、天気予報のための高層気象観測の重要性が認識されて依頼、10年が経過していた。