11月26日(土)13:30より、藤沢市市民活動推進センターで標記の講演会(主催:神奈川地学会、共催NPO法人シティ・ウオッチ・スクエア、後援:藤沢市)が開催されます。

NPOから、林「地球温暖化曲線の系譜」、相原「異常気象を地球規模の風の流れで見る」、泉「インターネット時代の自然解読:防災の視点から流れを読む」の話題を提供します。質疑の時間を十分とる予定です。興味のある方は是非ご参加ください。

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

地球温暖化の研究に大きな役割を果たすIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が1988年に設立された。最も大きな役割は、レビューに耐える研究成果を世界中から集約し、地球温暖化に関する国際的なコンセンサスを形成する点にある。合意の結果は、COP(気候変動枠組条約締約国会議)における政策検討のための重要な情報源である。

1990年に公表された第1次評価報告書では、2100年までに地球の平均気温が3℃上昇することを示した。続いて1995年に第2次評価報告書が刊行され、地球温暖化がすでに起きている証拠があると指摘した。その後2001に第3次評価報告書、2007年に第4次評価報告書が逐次刊行されたが、そのたびに最近100年間の気温上昇率は高まっていることが示され、世界のほとんどの生態系が温暖化の影響を受けている実態が明らかになった。

これまでに紹介したものの他、幾多の学術上の論争を経て、地球温暖化の曲線のコンセンサスも形成されるに至った。長い間議論の的となってきた都市化による気温上昇の影響に関して、IPCCの第4次評価報告書では、最近100年間に0.74℃/100年の率で全球平均気温が上昇したが、陸上のヒートアイランドによる気温上昇率はこれより1オーダー小さい規模であること、同時に海上には都市(人工的熱源)は存在しないことから、最終的にヒートアイランドが地球温暖化に及ぼす影響は無視できるとされた。本シリーズの第2回に解説した地球温暖化の曲線群は、この第4次評価報告書に掲載されている。

続く第5次評価報告書(IPCC、2013)では、1880~2012年で0.85℃上昇したことが明らかになった。このほか、海洋の環境変化(水温上昇や酸性化)を詳細に示した点に、それまでの評価報告書にない特徴がある。具体的には、海洋の上層(0~700m)でほぼ確実に水温が上昇していること、3000m以深の深層でも上昇している可能性が高いことを指摘した。海洋の温暖化は、気候システム全体に蓄えられたエネルギーの大きな受け皿と考えられているが、その実態の一部が明らかになったのである。

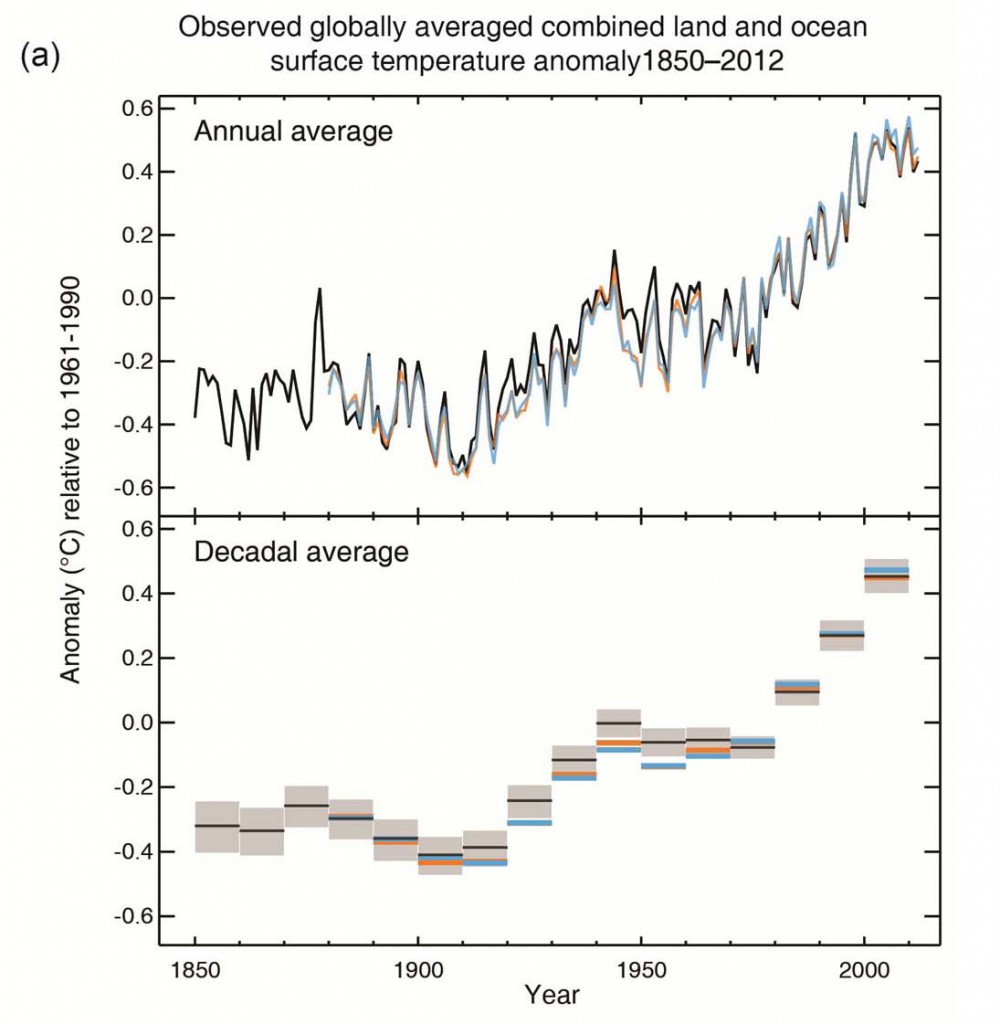

気温変動の時系列の特徴についても新しい見方が生まれた。地球温暖化の上昇が鈍っているように見えるハイエイタス(hiatus)と呼ばれる現象が、21世紀に入り起こった(図参照)。ハイエイタスの用語は「活動の停滞」という意味を持つ。図には、これまでに示した温暖化曲線に加え、近年の変動が続けて描かれている(黒色:英国気象庁による解析データ、オレンジ色:アメリカ海洋大気庁国立気候データセンター、藤色:アメリカ航空宇宙局ゴダート科学研究所の解析データ)。上段は1961~1990年の平均からの偏差の年年変動、下段は10年ごとの変化の平均と標準偏差が描かれている。

最近(2000年代)に現れたハイエイタスには次の要因が考えられる。ただし、現時点ではどれも一説にすぎない(すぐに真実が明らかになると考えられる)。考えられているのは、近年に太陽黒点数が減少していることから知れるように太陽活動の不活発化、過去の火山噴火などによるエアロゾルが成層圏に到達して長期間滞留することで地球に到達するエネルギーが減少したというものだ。また、温室効果ガスの増加率そのものが鈍化していることも指摘されている。このほか、単なる気候システムがもつ自然の揺らぎ、さらにこの期間に同時にラ・ニーニャの状況が継続する傾向が現れていることから、東部太平洋の海面水温が低い影響などが考えられている。このような、未知の現象を理解するための知的水準の変化は、1960~1980年ころに起こったグローバル・ディミングの時代、つまり寒冷化、氷河期への回帰が取りざたされた時代の状況と比較して考えると非常に興味深い。

地球温暖化の割合はそれほど大きくない、としたウッドの論文が1988年に発表されると同時に、ウィグレイとジョーンズ(Wigley and Jones, 1988)による再反論の論文が発表された。第一著者のウィグレイは、反論の元となったジョーンズらの論文の第二著者である。主従を入れ替えて、反論に応じたことになる。

一般に、学術雑誌に論文を投稿すると、雑誌の編集者は議論が正しいか否かを判断するため、複数の専門家に投稿論文の査読を依頼する。著者の見解に批判的な指摘にどのように応じて自分の主張を展開させるかが、その論文が世に出る過程で欠かせない作業である。査読者と質疑応答を重ねて論文の客観性が確保され、学術的な価値が高まれば、掲載した学術雑誌の評価も高まることになる。ジョーンズら、ウッドそしてウィグレイらの論文も、このような応答を経て世に出た。こうして、ウッドとウィグレイらの論文は連続したページ上に掲載されることになった。

ウィグレイ・ジョーンズは、都市の影響や気候特性とは無関係に観測データのスクリーニングが済んでいることを述べた後、都市の気温上昇は人口と関係するものの定量的な関係は明瞭でないとした。また、Karlら(1988)を引用し、人口10万以下の都市では、郊外の気温との差があっても、そのうちのわずか4%しか人口増加と関係しないと指摘した。さらに、アメリカ大陸に関するかぎり、ヒートアイランド研究の立場からみて、都市化の影響を差し引いたカールらの曲線と良く一致するとした(図:カールとジョーンズらの曲線の比較。上段はカールの曲線を1℃ずらして示してある。ジョーンズらの曲線の絶対値は、1901~1984年の平均気温からの偏差を示したものである。)。

こうした議論により、自分たちが求めた曲線は、都市の気温上昇の影響は除去されており、少なくとも比較的精度の良いデータが整った合衆国では真の気温トレンドを代表していることが証明されている、と主張した。議論の締めくくりが出色である。かれらは、これ以上の議論は無意味であり、さらなる批判が行われることをこの報告をもってさし止めにすると通告した。これほど強い調子の結論付けは、めずらしい。

こうして、IPCCのコミュニティのなかで重要なジョーンズらの温暖化曲線ができあがったのである。本シリーズの第2回目の曲線群のうちの赤色のものがそれである。

学会で展開された激しくも興味ある議論について説明する前に、当時のアメリカでどの程度の広がりをもった地域を対象に地上気象データマイニングが行われていたか、Karlほか(1988)の研究論文をみてみよう。論文タイトルは「アメリカ合衆国の気候記録にみる都市化の検出と影響」で、都市と都市の影響が少ない地域の気温差がわかれば都市化が気温に及ぼす影響を推定することが可能になり、ひいては広域の平均気温を評価するために有効、というものである。

アメリカ合衆国の広範囲に分布する1219点の地上観測ネットワークデータを使い、1901~1984年について解析した。解析期間後半に相当する1941~1984年の観測地点の分布を図に示す。この研究では、人口2千人以下の地点(黒丸)とその近くに位置する2千人以上の地点(白丸ほか:さらに詳細に3つのカテゴリを設定)をペアにし、両地点の観測データの差を求めて都市化の影響を解析した。図で、ペアとなる2地点が実線でつなげてある。この図を見ると、観測地点が偏在しており、中西部では非常に少数であることがわかる。特に観測期間の前半となると、ペア地点間の距離は数十㌔に及び、日本では考えられないほど離れた地点を比較したことになる。当時、温暖化研究で最先端のアメリカ合衆国の場合でさえ、広域を対象に統計処理を行う場合の仮定の複雑さ・難しさが、ここにうかがわれる。

とにかく解析結果は次のように整理された。人口1万人以下の小さな町でさえ周辺との気温差が現れた。1万人規模の場合には、近くの人口2000人以下の地点と比較し、年平均気温で平均0.1℃高まった。同時に、冬季を除く全ての季節で日最高気温を低め、また全季節で気温較差が縮小した。これらから、20世紀を通した都市化で約0.06℃の高温バイアスが現れた、と結論づけた。

同時に、解析に用いた全観測地点数のうち、1980年時点で人口少ない町(1万人以下)の観測点数の割合が70%、また中規模以下の都市(2.5万人以下)となると85%に相当するため、都市化がアメリカ合衆国全域の平均気温に及ぼした影響は大きくないとした。この点は、その後にIPCCが第4次評価報告書で都市化と地球温暖化の規模を比較する際に示唆的なものとなる。これは、前報のウッドの主張を導くククラの結果とは一線を隔すものであった。

20世紀の終わりころ、陸上の気象観測データを取り扱う場合に誤差を生じる要因として次のことが指摘されていた。それらは、(a)観測地点の移動、(b)測定機器の変化、(c)観測時刻の変更(特に、午後から午前に移したケースが多い)、(d)都市化による周辺環境の変化(近年のアメリカでは、都市の観測所が周辺の空港に移転するケースが多い)などだった。また、都市域を検出する客観的かつ合理的方法が見当たらないこと、データの質の評価や適切な修正は相対的な比較だけでは行い得ないことなどが、代表性の高い地球平均気温を求める際の障害だった。

その後、条件の良い観測データを選別する、一定の条件を設けて補正し誤差の範囲を認識して議論することにより、徐々に年平均気温の時系列変化の値に信頼性が与えられるようになった。こうして、前回に述べたジョーンズらの研究が行われ、それに対していわば現象論の面から、ウッド(Wood, 1988)の反論が行われた。論争のポイントは,都市気候の影響をどのように除去するか、であり、二人の論争が引き金となり新たな議論が繰り広げられることになる。

前報の内容をおさらいすると次の通り。ウッドは、ジョーンズらが求めた曲線をその当時において最も権威のあるものとしながらも、都市化による高温のバイアスが含まれている可能性が高い陸上の気温を使って海洋の温度を補正した点を指摘した。従って、地球平均気温は見かけ上高めになっていると考えた。すなわち、ジョーンズらの曲線ほど気温上昇はしていないのではないか、という点が論点であった。

都市化の高温の影響を含んでいる可能性があるとした理由は、次の通りである。(a)これまでの研究では、都市化による気温上昇の割合は0.1℃/10年で、一般に規模が小さい町でも都市化の影響が認められ人口が増えると高くなる(筆者コメント:地球温暖化の割合は、最近50年間でみると0.026℃/10年なので都市化による気温上昇の割合は非常に大きい。)。(b)1900~1986年の間に世界の人口は3倍に増加した。1950年~1986年に限定すると2倍以上に増え、都市に限っても1.5倍人口が増加した。(c)これに関して、ジョーンズらが都市として取り上げた地点数は、北半球の38地点(アメリカ22、カナダ2、中央アメリカ7、ヨーロッパ7)、南半球の3地点(ブラジル1、ニューギニア1、ニュージーランド1)と限られている。(d)さまざまな都市を個別に取り扱う場合に、地理的・気候的条件が異なることも、平均値を求める場合に難しい問題を含んでいる。

学術雑誌(Climatic Change)に研究結果を発表するためには、客観的な裏付けが求められる。ウッドの主張を裏付ける代表的な研究として、Kukla et al. (1986)の研究がある。これは上述の理由のなかで、主に(a)を支持する研究であった。非常に小さい町(人口1000~1万人)でも気温の場に影響が及び、地点によっては気温上昇でなく低下(寒冷化)する傾向も現れているとする一方、最近の気温上昇の割合は0.12℃/10年程度になると結論づけた。この数値はウッドの主張の根拠となった。

1940年以前の地球規模の平均気温に、人間活動の影響つまりヒートアイランド効果が含まれていたかどうか、の議論にはあまり意味が無い。むしろ、ヒートアイランド効果が含まれていた、と考えるのが自然だろう。その後の統計解析から明らかになるのだが、長い気象観測の歴史のなかで、人間活動が及ぶ地域に観測点を設けることが一般であった。当初は規模の小さな街で観測を開始した場合でも、時代の経過とともに都市に発展した結果、温室効果ガス濃度上昇の効果とは異なる要因による気温上昇が観測値に影響するのではないか。そのような印象を与えるようになったのは自然のことだった。

地球温暖化が注目され始めたカレンダーの時代(1960年代)になると、の地球規模の平均気温を解析する科学者達は、自分たちはヒートアイランドの効果をよく知っており、影響のある観測地点のデータは除去したので、懸念される点は十分考慮されていると考えた。観測データをどのように取り扱ったか、それ自体を注意深く議論することが重要になった。これには忍耐のいる解析を必要とし、議論は一見すると地味で退屈なものだった。

海洋上の観測データを取り扱うことができるようになると、都市化の影響を考慮しつつ、最も精力的に研究に取り組んだグループの一つはイギリスのジョーンズらだった。Jones et al.(1986)は、海洋データの不均質性はまだ十分に取りきれていない可能性があるが20世紀における全球規模の気温変化の全体像を歪めるものではないとしつつ、図に示した曲線を示した。縦軸は1970年代10年間の平均気温からの偏差、曲線(a)、(b)、(c)はそれぞれ北半球、南半球、全球の平均値の曲線である。南半球の気温変動は北半球より小さく、一様に昇温が続く様相を示している。

曲線(c)は、地球全体を代表するものとしてひときわ興味ある。134年に及ぶ時間経過のなかで温暖化が現れ、高温年の上位5位までが1978年以降に起こった。昇温する傾向は間違いないが、1930年代後半と1970年代中ごろに一端上昇が止まる時期が認められた。この要因として、温室効果ガス濃度の上昇だけでは説明できない外力の影響があると、彼らは考えた。このうちの後者については、「(12)ハンセンの結論」のなかでも述べた。

ジョーンズらの研究が掲載されたのは、Natureという有名な科学雑誌である。Natureに投稿される論文は、すでに理論の基礎部分に一定の評価が与えられているものが多く、このため比較的短くまとめられている。彼らの研究のデータベース構築の部分は、先行する別の論文で詳細に議論されたものであったが、この論文はNature論文としては比較的ページ数が多い。

ジョーンズらが導いた結論に対して、Wood(1988)が疑問を投げかけた。論点は、解析に使用した観測地点の選択や補正方法についてである。ウッドが投稿した学術雑誌はClimate Changeで、当時、発刊して10年ほど経過した中堅の雑誌であった(現在ではインパクトファクターが高い雑誌の一つ)。この雑誌では、当時注目度が高まりつつある気候変動を主題とした論文が多く取り上げられており、そのなかで議論の的の一つは都市の昇温であった。

ウッドの主要な指摘は次の様である。ジョーンズらは、自ら陸上のデータの質を向上させるためさまざまな補正を行ったが、都市にある観測点のデータに対して、特定時期の人口を基準とした区分をおこなって解析した。この点に関して、郊外が都市へ発展するには一定の時間がかかるので、ジョーンズらのように都市か郊外かの判定を特定の時期を基準におこなうのは合理的でないことを指摘した。すなわち、地球の平均気温はそれほど上昇していないのではないか、という立場である。

参考資料

温暖化か寒冷化か、の議論を行う場合、あらかじめ明確にしておくべき問題すなわち都市化による気温上昇が地球温暖化に関与しているか?の問題が、気候学者達の気持ちをすっきりさせずに残っていた。地球温暖化を論じる場合に、いつになってもノドに刺さった骨のように。

昔から気象を観察する人々にとって、市街地の中心域の気温が田園風景の広がる周辺地帯より明らかに高い現象は良く知られていた。このため、ヒートアイランド現象が地球温暖化曲線を描くもととなるデータに影響しているのではないかと考えるのは自然なことであった。

一般に都市域では、実際、暗い色の道路・屋根などだけでなく空気中を浮遊する煤塵が太陽エネルギーを効率よく吸収すると同時に、炉(暖房装置など)から放出された熱が気温を上昇させ、ヒートアイランドが形成された。図は、ランズバーグの教科書「The Urban Climate」から引用したヒートアイランドの実態を示す一例である。航空写真に地表付近の気温の等値線が重ねて引かれている。オレゴン州の都市(Corvallis)の1月の夜間に現れたヒートアイランドで、等値線の単位は温度(℃)を示す。最も気温が高い4.4℃の領域が市街の中心部分にあり、周辺ほど気温が低い。図の上方の土地が平坦な郊外で1.1℃以下となり、中心市街地との気温差は3℃以上になっている。

この都市内で気象観測が行われているとしたらどうだろう。そして地球温暖化曲線を描くためのデータとして利用されるとすれば、地球規模の平均気温に何らかのバイアスが加わるに違いない。

気温の上昇ばかりでなく(その後の研究で、都市域は夏季にはクールアイランドが発生する場所になることも指摘されているが)、郊外で雪の時に市街地で雨になるだろう。また市街地では煤塵が多いので、微雨日数が増えるだろう。日中はコンクリート面が過熱されるために都市域の上空で積乱雲が発生して強い雨が降るだろう。その他、さまざま都市域固有の気象が発生し、その結果としていわゆる都市気候が形成されることになる。こうした視点から専門家達は、1940年以前の温暖化は幻ではないかと問いかけた。

参考資料

Landsberg, H.E.: The urban climate, Academic Press, 262p. 1981

ここで、1940年代から1960年代の地球温暖化曲線について、もう一度振り返ってみよう。南半球ではほぼ一定だったが確かに北半球では気温が低下した。変化のある部分には自然変動が含まれているように見える。なかでも、太陽活動の変化と火山噴出物の影響が気温低下に効果しただろう。このなかで重要なプロセスは、硫酸塩エアロゾル粒子などの汚染に起因する煙霧の明瞭な増加であり、工業化が進んだ北半球において一時的な気温低下を助長したと考えられる。ただし、その時代に世界規模で大気汚染の計測を行っておらず、半球のどちらで硫酸エアロゾル粒子が多く放出されたかについて確実なことはわからない。1960年代以降になると大気汚染は急激に減少する一方で、継続的に大気中のCO2濃度が上昇する現象が継続し、温室効果が加速して全球の平均気温が上昇した。

北半球の一時的な寒冷化は気候学にとり不幸な出来事だった。温室効果の実態についての懐疑的な見方から、次の氷河期が来るといった疑いが表明されて社会全体がこの疑いの結末を想像する原因となった。寒冷な期間の到来の結果、地球温暖化防止の考えに対して無気力な風潮が生まれた。今から考えると、この約20年間の社会の対応、つまり温暖化対策の遅れ、は何と大きな時間的無駄になったことだろう。

その当時、煙霧、スモッグ、ダストによる大気の汚染が増加すると、ある程度気温上昇を抑制する効果となって現れることは知られていた。さらに、数は少なかったものの、何人かの科学者達は、海洋の表層がこれまでに熱を吸収してきているに違いないと指摘した。その後、これら2つの要素は、大気中の温室効果ガス濃度上昇による熱エネルギーの蓄積を相殺する効果があること、温室効果で加わった熱の約10%が大気を暖め、残りは海洋に吸収されたことが指摘された。特に海洋の働きについては、急速な応答として起こったことが明らかになった。

ハンセンのグループは、大気汚染や海洋の働きの効果は大気の加熱をわずか20~30年遅らせるに過ぎないことを算出していた。彼らは大胆、にもどれくらいの早さでCO2が集積するかの予測を行い、「二酸化炭素による温暖化は 20世紀の終わりまでに自然の気候変動のノイズ幅を超えて顕著になるはずだ」とした。異なる計算方法を使う他の科学者達は、次々に同様の結論を世に送り出した。

全球平均気温を解析した、もう一つの重要なグループの一つが、East Anglia大学のイギリス政府のClimate Research Unit (CRU)で、トム・ウィグレイが指揮していたことはすでに述べた。彼らがおこなったデータ収集のための資金繰りは、アメリカの科学者と協会が支援していた。イギリス政府の結果はNASAのグループ(ハンセンが指揮)の結果と全体的にみて整合していた。明瞭な点は、全球規模でだんだん温暖化しつつあるという点である。この結果を裏付けるように、1981年はそれ以前の100年間で一番高温の年になった。過去134年間で最も高温な3年が、1980年代に現れたのである。

ウィグレイらのグループは古い記録を再び整理しつつ、1986年に、包括的な全球解析をおこない地表の平均気温を作成した。これには広大な海洋のデータを含んでおり、以前の研究では除外されていたものであった。さらにイギリスのグループとは全く違う方法を採用したハンセンとその協力者からも、同様の解析結果がもたらされた。過去に100年間にさかのぼり、本質的に同じ結論が示されていた。それらは概して、19世紀の終わり以来、少なくとも0.5℃だけ、前例の無い規模の温暖化が進行したというものだった。

ハンセンらは、地球温暖化の要因を解明するため、前回示した図(観測結果から求めた全球平均気温の曲線)と自分たちが開発したモデルの結果を比較した。かれらが観測結果から求めた図と、温暖化を引き起こす幾つかの要因をモデルの条件に設定して推定した地球平均気温の経年変化との比較を図に示す。温室効果ガス濃度上昇、火山噴火によるエアロゾルの効果、太陽黒点の変動による太陽定数の変動、海洋の深層流まで考慮したと大気の相互作用、の要因を取り上げ、それぞれが単独で影響した場合と、全ての要因が同時に作用した場合のモデル推定曲線を求め、観測結果と比較した。

モデルが地球規模の気温上昇を予測できる、という結論を導くためのロジックは次のとおりである。図を見てみよう。点線と実線が最も良く一致するのは6つのうち右下の曲線であることが一目瞭然である。 すなわち、温室効果ガス濃度の上昇のみの場合は全体的な上昇傾向を説明するが、それだけでは不十分である(上段)。エル・チチョン(1982年)、セント・ヘレナ(1980年)、クラカトア(1883年)などの火山大噴火を考慮し(中段)、さらに周期的な太陽黒点数の変動を条件に加えると(下段)、現実の気温変動を非常によく説明できるようになる。さらに、海洋の深層の循環を条件に加える(右列)ことで推定精度が飛躍的に高まる、というわけである。

ハンセンらは、こうした手法により、モデルの推定が地球温暖化の予測に有効であることを示すとともに、20世紀末にはますますGHG濃度上昇に応じた気温上昇が顕著になり、21世紀になると旱魃(かんばつ)の発生、気候帯の移動、南極氷床の崩壊、北西航路(カナダ北極圏海域の船舶ルート)の開通が起こることなどを指摘した。今、これらの指摘が現実になることを、我々は感知しつつある。象徴的な変化の一つは「北西航路の開通」だろう。IPCC第4次評価報告書(2007)でも、近い将来に北極の氷床が縮小して北極海ルートと北西ルートの航路が出現することを具体的な図に描いて予測している。同時に自然界では、北半球の高緯度地帯の全域で北方森林帯が拡大してツンドラが減少する領域についても、同じ図に示されている。

古くはカレンダーが行った研究のように、温室効果ガス濃度上昇を駆動力とした大循環モデルの結果を検証する目的のために、独自に気象データを解析して気温の変動曲線を求める研究が行われた。1980年代には気温観測そのものの信頼性が高まったので、こうした将来予測の研究が進むことになった。

ミッチェルの時代のモデル検証では、北半球の陸上の観測点の値から求めた地球温暖化曲線を使っていたので、自ずと将来予測にも限界があったといえる。この時代は、海洋データ、それは広大な南半球の環境を代表するものだが、その重要性が指摘されてはいたが、全球の議論に組み込むには十分な代表性と精度に欠けていたのである。

1980年ころに、二つのグループが、改めて不確実なデータの排除と信頼できるデータの抽出を行った。数多くのデータがゴミのように扱われた。このような作業の結果、1910年代にはわずか8ヶ所の観測地点の気温がカナダ北極圏の百万平方キロの範囲を代表し、そのうち6地点は南部に位置する結果になった。どのようにして観測点の数を調整したら、地球全体を代表する気温を正しく求めることができるのか?実際、1915年にある地点が川沿いの場所から台地へ移動したため気温は低くなる、といった現象を考えると、どのような補正が可能なのだろうか?もし、一地点の冬のデータに一貫性に疑問が生じたとしよう。もしかすると、非常に寒い日が訪れたので温度計を読むために外出しなかったかも知れない。そうであれば、その日の観測値を平均の母数から外せばよいのだ。一つの地域であっても、平均気温を求めることには無数の困難さが伴うのである。

こうした困難で複雑な問題に立ち向かった一つのグループが、ニューヨークでNASAの支援を受けたJames Hansenが指揮したグループだった。もう一つのグループはイギリスEast Anglia大学のClimate Research Unit (CRU)で、Lambが1971年に設立し、当時Tom Wigleyが指揮したグループである。後者の業績については後述する。

さて、ハンセンらは、ミッチェルほかが行った研究が、主として北半球について説明したものであることを理解していた。信頼できるデータの多くが北半球に分布していたからである。彼らはもう一方の半球、すなわち南半球の数少ないデータを解析に利用することで、地球規模の信頼性の高い平均値を求めた。この結果を図に示す。4種の曲線が一つのグラフに描かれているが、上段から北半球中~高緯度地帯、赤道を挟む中~低緯度地帯、南半球中~高緯度地帯、それに全球の年平均気温である。全球の曲線は他の曲線の縦軸を2倍に拡大して示してある。モデルによる全球平均気温と図の最下段にある全球平均気温の曲線を比較することで、地球規模の気温変動の要因解明が行われた。