ロスビー10(432KB) こちら

シティ・ウォッチ・スクエア

風に吹かれ、波の音を聞き、土に触れ、地域の環境を知り、未来を考える

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (9)MIT時代

ロスビー09 (965KB) こちら

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (8)ライヒェルダーファーとの出会い

ロスビー08 こちら (314KB)

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (7)アメリカのベルゲン学派

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (6)アメリカへ

ロスビー06 (1.2MB, pdf)

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (5)露わになった資質

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (4)イギリス諸島巡航-翻弄された任務

ロスビー04(pdf, 1.6MB)

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (3)東グリーンランドへの航海

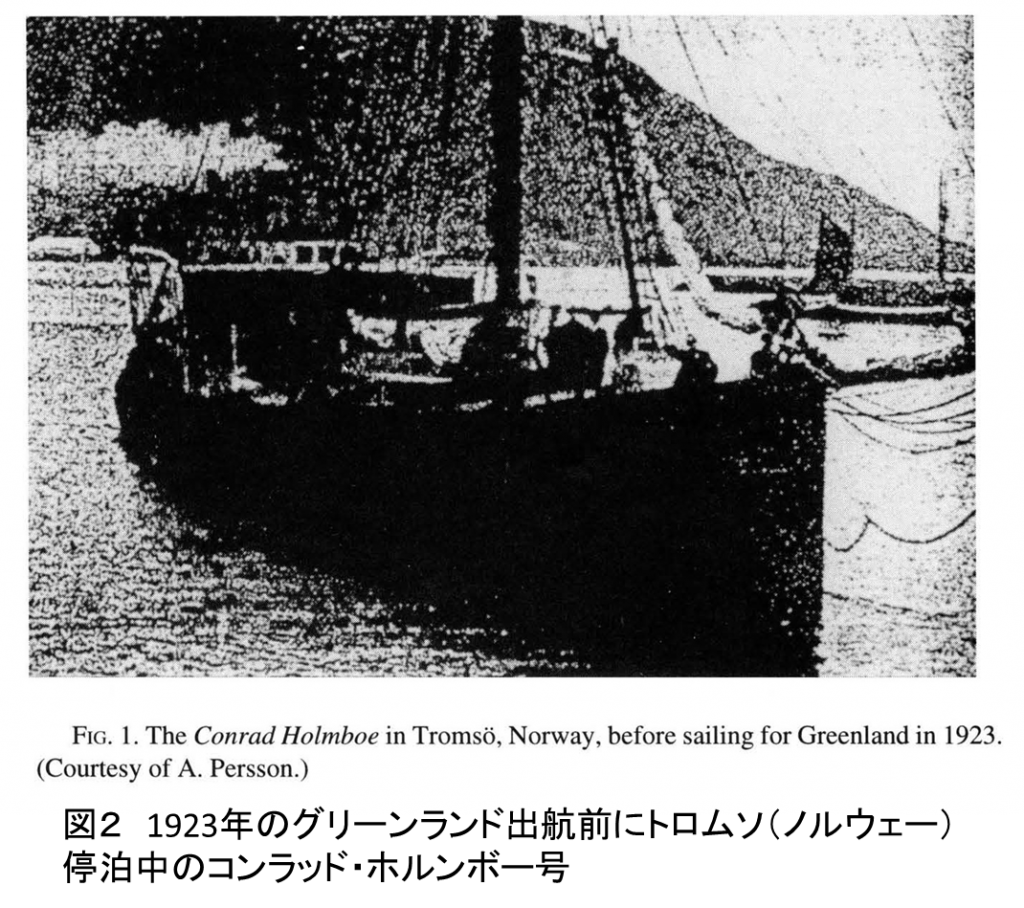

ここで、ロスビーのキャリアのなかで若いころに経験したあまり知られていない一面について紹介する。それは、気象観測のための航海、それも予想外のアクシデントに見舞われた経験である。彼は1923年に、小さなノルウェー船、コンラッド・ホルンボー号(図2)で、師匠ビャークネスが計画した気象観測地点設立のために、東グリーンランドの沿岸へ航海した。船名のコンラッド・ホルンボーは、ロスビーが生まれる半世紀ほど前に活躍した実業家の名前に因んだものだ。また出港地のトロムソは、北緯70度に位置しているが、メキシコ湾流の影響で比較的温かい気候である。19世紀末には、北極探検の出発地点として有名になった。アムンゼンやナンセンが極地探検の経験を積んだのもこの町だった。

ロスビーの航海は悲劇的だった。コンラッド・ホルンボー号は長期間海氷に閉じ込められ、船の痛みが激しくなってほとんど浸水状態に陥ったのである。最終的に救援が到着する前に、観測機材を船外に放棄して、自らも船から脱出する準備をしなければならなかった。ロスビーは、この航海で、コンラッド・ホルンボー号に乗船した唯一のスウェーデン人だったため、ストックホルムに帰還したときには、思いもかけず有名人の扱いとなった。その時の新聞記事が残されている(図3)。

新聞のスウェーデン語の見出しには「ホルンボーの航海―2ヶ月に渡る生存への闘い」と、続いて「船体の周りで舞う流氷は魔女のダンスのよう」とある。挿入した地図にはコンラッド・ホルンボー号がグリーンランド東岸に沿って漂流した軌跡救援船ポラルリー号が北東方向から救出地点に接近した航路、そして10月5日に救出されたてアイスランドへ向かった航路が示されている。中央には、若かりしC.G.ロスビーの写真が載せられている。

ロスビーは、このような辛い体験をしたにもかかわらず、翌年になると、気象専門官としてスウェーデンの海軍士官候補生となり、今度は3本マストの練習船AFチャップマン号に乗務した。この船はイギリス諸島の周りを反時計回りに巡航し、海洋気象観測を行うのが任務だった。

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー(2)気象学との出会い

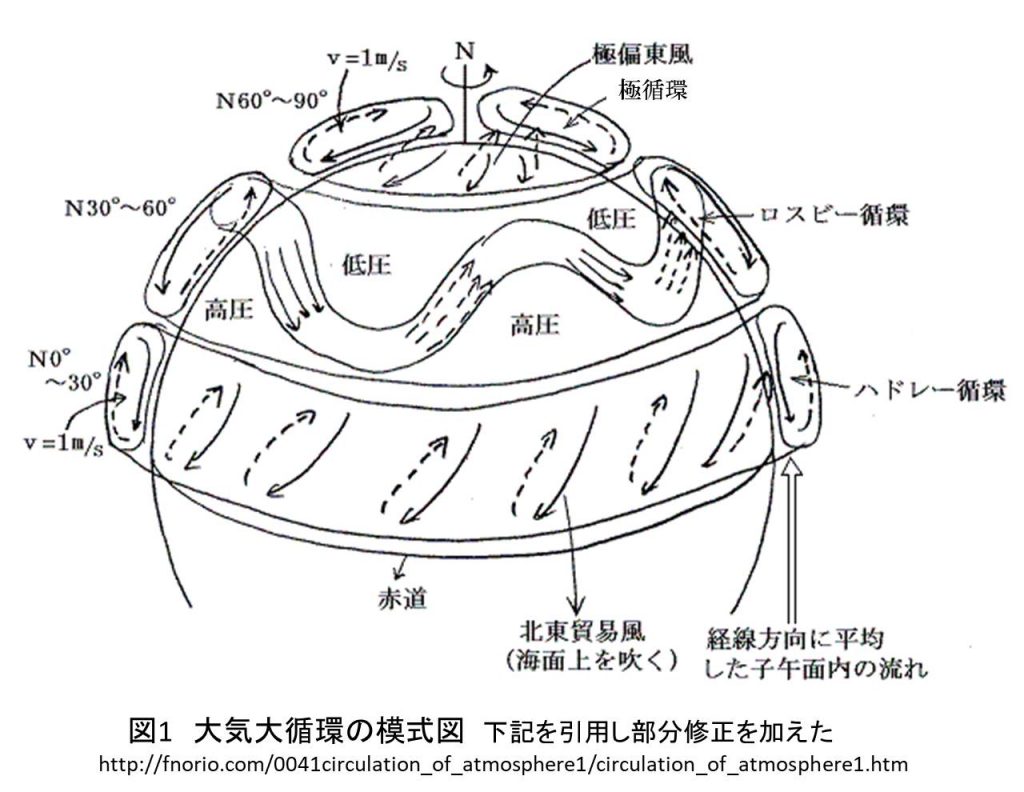

大学の大気科学の教材に、大気大循環を説明する図があり、そこにロスビー循環が描かれている。それは、対流圏の中層から上層の大気が、蛇行しながら地球を周回する気流のシステムである。出現する地帯は、緯度30~60度で、西から東に向かい流れている(図1参照)。

ロスビー循環の低緯度側にはハドレー循環が、高緯度側には極循環が形成される。いずれも特徴のある循環だが、ここでは次のように簡単に説明しておこう。地球上では、赤道地帯で熱エネルギーが貯まる一方で極地域では失われる。もしこのエネルギー不平衡が解消されなければ、赤道地帯はどんどん温まり、極域は冷えてしまう。しかし、そうはならない。なぜか。図1に描かれた大気の循環が、余剰な熱を運ぶからである。また、海流も不平衡の解消に一役買っている。実際、大気と海洋の循環が現在の気候を育み、季節を形成する。

さて、私達は、大気運動を学び気象学の発展に貢献したカール・グスタフ・ロスビー(1891~1957、スウェーデン生まれ)のことをよく知っている。図1に示したロスビー循環を形成する波動の発見、偏西風や絶対渦度の保存、また大気の大規模運動を熱学的に取り扱った点などがそれである。しかし、これらの理論的な創造性による成果とは別に、実際的な面での業績があることをご存じだろうか。それこそが、この連載で取り上げたい部分である。つまり、学問の世界だけでなく、アメリカ気象学の組織化と天気予報の実践といった実際的な点でも卓越した能力を発揮した。

ところで、この連載には何人もの気象学者が登場する。彼らは、一般には馴染がないと思われるが、ロスビーを語るには欠かせない。はじめに登場するのは、ノルウェーのベルゲン地球物理学研究所で、ロスビーらと供に気象学の基礎を作り上げたトール・ベルシェロンである。彼は、ロスビーより7歳年上で、1918年にベルゲン地球物理研究所に入った先輩研究者である。ベルシェロン(Bergeron, 1959)が語ったところによると、ロスビーは、人文科学と自然科学の両方で傑出した人物であり、何よりも新しい挑戦に対して常に熱心だった。ロスビーもベルゲン研究所に心から引かれて参加していた。またトール・ベルジェロンの伝記には次の逸話がある。それは天気図の前線を描く方法に関するものだ。その当時習慣となっていた方法というと、温暖前線には青色を寒冷前線には赤色を使用していたが、ロスビーは反対に、温暖前線には赤を寒冷前線には青を使用する方が良い、と主張したことが記載されている。その後、この方法が定着している。

ベルゲン地球物理学研究所の創設者で著名な気象学者ヴィルヘルム. ビャークネスは、ロスビーが1919年の夏の終わりに他の学生を統率して冬期の教育を分担することを任せた。その後ロスビーは、ビャークネスとともにライプツィヒの地球物理学研究所を1年間訪問した。この時、ベルリン近郊のリンデンベルク測候所を訪れた。そこは日常的に凧や気球を使った上層大気の観測が行われていた。しかし、ロスビーはベルゲンの研究グループに高層気象観察を持ち帰るような働きかけはしなかった。この理由については興味があるが、さらに文献調査が必要である。ロスビーは、1921年には母国スウェーデンのストックホルムに戻り、スウェーデン気象水文研究所のスタッフになった。

参考文献

-

http://fnorio.com/0041circulation_of_atmosphere1/circulation_of_atmosphere1.htm

-

Bergeron: The young Carl-Gustaf Rossby. The Atmosphere and Sea in Motion, B. Bolin, Ed., Rockefeller Institute Press, 51-55, 1959

ジェット気流の発見-大石和三郎とC.G.ロスビー (1)プロローグ

未知の現象を解明しようとする強い意志をもった科学者達が、自然科学の発展に貢献してきた。そこでは、好奇心や才能も欠かすことが出来ない。しかし科学者達は、彼ら自身が生きた時代のなかで、世相や経済的条件に行く先を塞がれることもあった。また努力の成果が得られたとしても、後世の社会がどのように成果を受け止めるかは別の問題である。この意味で、科学者の努力は、どれほど彼の人生を保障したのだろう。

気象学が取り扱う現象は、非常にファジーであるといえる。何をどのように観察すれば目的の現象を捉えうるか、また複雑に重なりあった見かけの状態(カオス)から支配的関係を見出すにはどうしたらよいか。

例えば「なぜ風が吹くか」という一見単純な問いかけに対してさえも、赤道と極地の熱収支の不均衡を補償するために生じる海流循環や大気大循環の場から、葉面の粗度で発生する渦が運ぶエネルギーまで、切れ目なく続く連環を観察し、考察しなければならない。だからこそ、面白いのだが。もちろん、これらの広範なスケールを一人の科学者が取り扱うことは不可能である。先人の研究を紡ぎ合わせることにより、現象の姿が見えてくる。

今回の連載で取り上げる「ジェット気流」の時代的背景は、第1次世界大戦から第2次世界大戦直後までが中心で、日本でも欧米においてもいわゆる戦乱の時代であった。戦争には、様々な科学技術が動員される。勝利への執着が科学技術を飛躍的に発展させたのも、この時代の特徴である。

1947年6月、アメリカ気象学会誌(The Bulletin of the American Meteorological Society)に一つの論文が発表された。題名は「中緯度大気の大気大循環について-1946~47年に実施した研究結果の予察」、著者はシカゴ大学気象学部職員(staff members)となっている。学術論文や報告書には著者名を記述するが、共著の場合は最も貢献した者から順番に並べる。これは、研究成果を公表する場合のルールであり義務だ。ただし、共著者の合意があればこの限りではない。架空の名前を使うことも可能である。

発表された論文の著者は、スタッフメンバーズである。論文内容に関する責任は全員が等しく分担するというスタイルで著作されたことになる。どんな場合でも、この論文は「シカゴ大学気象学部職員」という集団の著作として引用される。このメンバー中心にC.G.ロスビーがいた。

上層風の観測は、1930年代になるとラジオゾンデを使い定期的に行われるようになり、卓越した西風が観測されていた。「ジェット気流」を意味する「シュトラールシュトルム」という名称は、1939年にドイツの気象学者セイルコフによって最初に使用された。しかし、当時占領下のフランスでドイツの爆撃機が燃料を使い果たすという事件が発生する1943年まで、英語文化圏では適切に取り扱われていなかった。そんな折、1944年ころまで行われた日本爆撃の際に、アメリカ空軍爆撃機が極端に強い西風に遭遇した(詳細については後述)。この時ロスビーは、米国空軍に対してジェット気流に関する助言を行う立場になっていた。

ほぼ時を同じくして、1945年1月にドイツ上空7.6 kmを飛行する同盟軍の爆撃機が、66 ms-1の追い風に遭遇した。彼らは対地速度119ms-1で移動し、予定より早く目標地点に到達した。西へ向かう帰路では、対地速度は26ms-1にまで低下した。3月には、別の編隊も同様の経験をした。

時間を遡り、1920年8月のことである。現在、茨城県つくば市にある気象庁高層気象台が建設され、翌年4月から測風気球による上層風の観測が始まった。高層気象台を創設したのは大石和三郎である。彼は、日本に高層気象観測の技術を伝達すべ1911~1913年にドイツへ留学し、リンデンベルグ高層気象台やツダム気象台を訪問した。帰国したのは、第1次世界大戦(1914~1918年)の前夜だった。大石の所信は、高層気象データを使い気象予報の精度を高め防災に役立てる点にあった。その当時、民間のみならず軍事でも上層気象データの必要性が増していた。

高層気象台が観測を開始して6年が経過した1926年、大石は自ら行った観測結果を整理し、高層気象台報告1号に「Vento super Tateno(舘野上空の風)」を発表した。使用した言語はエスペラント語である。そこには、1923年3月~1925年2月まで3年間の平均状態と季節別風向・風速の特性が表に示された。特に冬の季節において、高度9kmで70 ms-1以上の強い西風が出現する実態が、ここに明らかになった。約20年後に、シカゴ大学気象学部職員がジェット気流の力学や強風軸の分布など詳細な解析結果を発表したが、エスペラント語で書かれた大石の報告書は参照されることはなかった。

さてこの連載では、主にN.A.フィリップス(1998)の報告をもとにC.G.ロスビーが生きた時代と人間性、さらに「ジェット気流」との係わりを観察する。傍流として、ジェット気流の真の発見者(といってよい)大石和三郎が、信念を持って高層気象研究に取り組んだことを念頭に置く。それぞれの時代背景のなかで、かれらが何を夢見て気象学を追求したのかを描いてみる。どこまで計画通りに進むか、さて始めてみよう。(当ホームページの別の連載「大石和三郎と高層気象観測」も参照されたい。)

参考文献

- A. Phillips: Carl-Gustaf Rossy: His times, Personality, and actions. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 79, No. 6, 1097-1112, 1998