今年は、2月9日に開花(白梅と紅梅、一本の樹に数輪開花)、本日満開となりました。今年から気象庁では生物季節の記録を行いません。私たちの身の回りの環境変化を知る指標として、身近な場所の標準木を設定し、毎年観察してみましょう。次は、桜の開花が控えています。生物季節全般について、情報があったらお寄せください。CWSでは、丸田会員が中心になって観察する予定です。

白梅満開(片瀬4丁目)

紅梅満開(片瀬4丁目)

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

今年は、2月9日に開花(白梅と紅梅、一本の樹に数輪開花)、本日満開となりました。今年から気象庁では生物季節の記録を行いません。私たちの身の回りの環境変化を知る指標として、身近な場所の標準木を設定し、毎年観察してみましょう。次は、桜の開花が控えています。生物季節全般について、情報があったらお寄せください。CWSでは、丸田会員が中心になって観察する予定です。

白梅満開(片瀬4丁目)

紅梅満開(片瀬4丁目)

国際エネルギー機関(IEA)が、排出量低下の実態を報告しました。 こちら をご覧ください。

この度、理事の泉 耕二さんが、標記を刊行しました。同じく理事の鬼鞍哲夫さんに書評を投稿して頂きました。是非、お読みください。

大石が描いた風速鉛直分布に「上層の強い西風」が示されている。これこそ「ジェット気流」である。以前に、CWSのブログにて「大石和三郎と高層気象観測」を連載した(現在も閲覧可能)。そこでは「ジェット気流」と命名される前の時代(1927年)に、時代背景と彼が夢見たモノを取り上げた。連載を進める過程で疑問となった点がある。後日(第2次大戦直後‐1947年)にC.G.ロスビーらが解明した「ジェット気流」との関係である。近年のアメリカの文献で「ジェット気流」の真の発見者は大石、という、いわば大石復権論(大石は観測結果をエスペラント語で発表したため、欧米の研究者の目に触れることは無かった)があるが、果たして当時の気象学分野では何が議論されていたのだろう。ロスビーはどんな時代を生き、どのような人物だったか?そして「ジェット気流」との関係は?、アメリカ気象学会誌に掲載されたN.A.フィリップの報告を参考にして連載する。(林)

海洋学の分野ですが、日本の自然科学研究の黎明期にイギリスに渡り、ユニークな研究で大きな成果をあげた研究者、ドクター石黒の研究軌跡を明らかにした論文(小栗一将 著)です。彼は、2017年ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの父でもあります。お時間のあるときに、お読みください。

海の研究. 2018, vol. 27, 189–216.

http://kaiyo-gakkai.jp/jos/pub

12月9日(土)に藤沢市民会館で開催されるふじさわ環境フェアーに参加します(会員の方へ:環境フェアの詳細は、HPの会員用・会議イベント情報をご覧ください)。今年は51団体が出展します。毎年来場者は3000人ほどです。

私たちが出展する内容は、雨量計と風速計の実物を展示し、実際に動かしながらどのように測定するかを知ってもらいます。また、最近の豪雨による災害の実態をパネルで説明し、防災意識を高めてもらいます。このほか、日本の平均降水量を水柱モデルで示すなど、身近に気象現象を感じてもらいます。皆様のご来場をお待ちしています。

今夏に行った勉強会で、丸田さんから風衝木について話題提供して頂きました。その後、平塚を通るたびに紹介して頂いた風景が気になっていました。たいぶ時間が経過しましたが、私も思い当たる場所を見て歩いた際に撮った写真を紹介します。樹種はこれから調べます。海に面して配置した柵の後背にきれいに風衝木が連なっていました。林の中は深く風下では森林のようでした。長い時間をかけて植生が風と戦って生育していることがよく見て取れました。帰りがけに、エンジン搭載のパラグライダーのプロが、これからお客さんと二人でフライトする、と準備している場に出会いました。数千メートルの高度を飛ぶそうで、ひとしきり渡り鳥がどのように飛ぶ高度を知覚するか、熱弁を聞きました。自然の中の風と生物の関係はいつでも興味があります。

12月3日(土)13:15から、藤沢市内に所在する4大学(日大、慶応、多摩大、湘南工科大)の学生が集まって、環境に関する話題について意見交換する会が行われます。会場などは、開催要領を参照してください。主催は、藤沢市地球温暖化対策地域協議会です。

今回の意見交換のテーマは「地球温暖化と食」について、さまざまな方向から、このテーマについて討論形式で進めます。

例年、近隣大学の学生約20名が意見を交わします。この他、大学教員や藤沢市環境総務課、協議会メンバーが討論を盛り立てる役で参加します。

オブザーバー参加希望者は、林までメールで連絡してください。

開催要領は こちら です。

気象をもっと目線を下げて親しみやすいレベルまで下げたいものです。たとえば「観天望気」をさせることで自然に目を向けさせることは親しみを持たせる意味でいいのですが、具体的に気象情報とどう関連させて説明していくのか難しいように思えます。

1 観天望気に出てくる「雲の基本形」を学ぶのがいいのでしょうか?それは気象現象の何を実感させるためですか?

2 地上からみた雲の動く方向は気象衛星やレーダーの雲とどう関連させるのか?

3 低気圧のつくりを理解させるのには前線に伴う雲の形は欠かせないと思います。小学4年生ぐらいに理解してもらえる説明は?

4 上昇気流はどういうふうに生じるのか。たとえば積乱雲の発達から何を実感させるのでしょうか?

5 雲の色から何を実感させるのでしょうか?

実験1)雲とは何かを実感するために、雲粒の形をつくる。風洞実験装置を工夫して、スポイトから水滴を落とす。

実験2)雲粒の大きさを推定する方法は?

実験3)温水中に冷たい牛乳を落とし、逆さに観察すると上昇気流を可視化できるが、他に可視化する方法は?

実験4)雲の動きを気象庁のレーダーで調べ、観天望気で雲の動きを確かめる。地上から見える雲の動きをシミュレーションする。

実験5)天気図を使わずに水蒸気の流れを説明できないか?

(高気圧や低気圧の周辺の風の流れ、高層も含めてEARTHの利用)

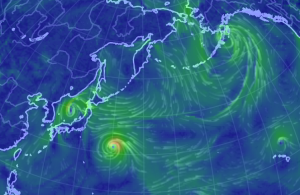

実験7)高校地学基礎の「コリオリ―の力」は大変難しい。やらなければいけないのか。物理をやっていない高校生には無理難問。他にいろいろあると思います。こんなのはどう?というご意見をブログでやりとりいただき、NPOから新しい時代の 気象教育の提案することができたらいいですね。左はNASAのEARTHの地上の気流を示しています。台風の北にある北東気流と日本海の温帯性低気圧南の偏西風とが衝突して関東南部に上昇流ができています。上空の気流を見ても同じことが言えます。MJO(マッデン・ジュリアン振動)というとエルニーニョが影響していると気象庁見解と言っていましたが。よくわかりません。

気象教育の提案することができたらいいですね。左はNASAのEARTHの地上の気流を示しています。台風の北にある北東気流と日本海の温帯性低気圧南の偏西風とが衝突して関東南部に上昇流ができています。上空の気流を見ても同じことが言えます。MJO(マッデン・ジュリアン振動)というとエルニーニョが影響していると気象庁見解と言っていましたが。よくわかりません。