2014年2月22日(土)生命の星・地球博物館において、神奈川地学会主催の「神奈川の地学広場」で「平成26年2月の関東甲信地方の大雪について」と題してCWS会員のひとりとしてポスター発表をしました。あしがらNSTと生命の星・地球博物館の共催でしたので、西湘地区の科学研究に出品した親子連れの小学生や中高校生の発表もあり、大変賑やかでした。主な発表内容は「850hPaの高層天気図から読み取れる1500mの気温データから地上気温を推定した。一方、AWS藤沢の気温記録が0℃以下であることから、積雪時に冷気が溜まっていたことが推測できる。さらに、この時日本の東海上のブロッキング高気圧が存在することは南岸低気圧の速度を遅くし、偏西風を南北に蛇行させる原因となり、0℃以下の気温継続時間が7日の降雪では18時間、14日では24時間であり、これも大雪の原因になったと思われる。さらにメッシュを細かく解析することが地域の気候の実態を調べる手がかりになると思われる」。最後にCWSの会員募集を記載しました。

シティ・ウォッチ・スクエア

風に吹かれ、波の音を聞き、土に触れ、地域の環境を知り、未来を考える

TEL.050-5586-0381

〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-14

大雪の被害

大雪の被害として、鹿沼土を乾燥するためのビニールハウスの被害が数十億円というニュースがでています。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20140217/1507916

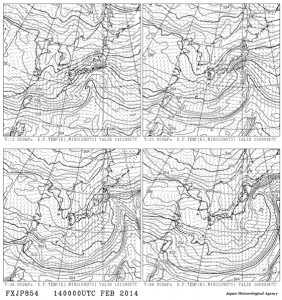

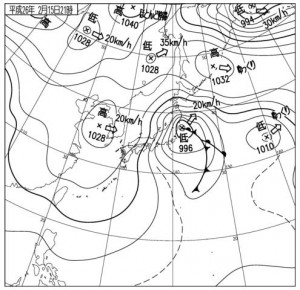

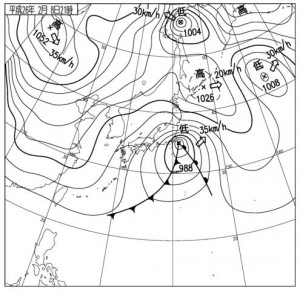

2月14日日本時9時の12時間毎の850hPa予想高層天気図

14日日本時9時における12時間毎の850hPaでの予想天気図です。風の情報から地上の南岸低気圧の位置がわかります。寒気の流入も明瞭です。実際の地上天気図はこの予測通りになりました。大雪になることはわかっていたのですが、「陸の孤島」と呼ばれるように大雪に対する備えが脆弱なことが露呈しました。藤沢の中でも都会と郊外など地域によってずいぶん違うと思います。ローカルな情報は今のアメダス情報だけでは不十分なようです。会員の皆様の情報をどのように整理するかも将来楽しみなことです。この情報は地域の農業にも役立てるようになればと思います。

今回は偏西風が大きく蛇行し、寒気の流入と暖気(ウエットな気流)が起きたことにより大雪になりました。被災地の方々にお見舞い申し上げます。引用はHBC専門天気図からです。2週間保存されますので今でも見れます。

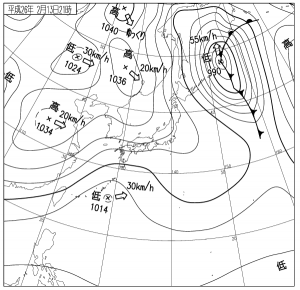

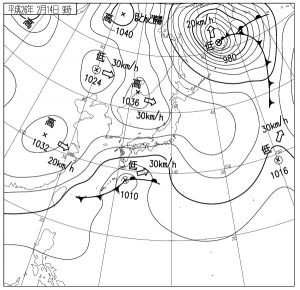

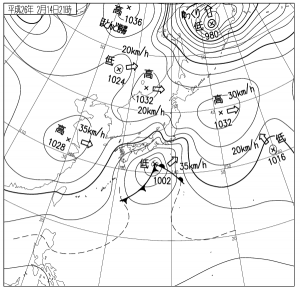

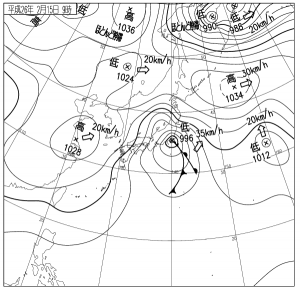

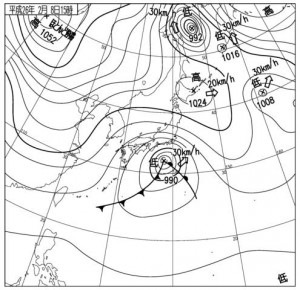

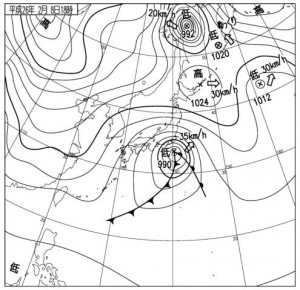

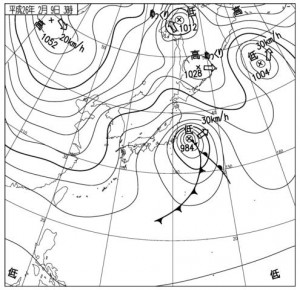

2月13日21時〜15日9時の地上天気図

2月14〜15日の大雪について

関東甲信地方で14日夜明け前から降り出した雪は次第に降り方が強まり、14日夜遅くから15日未明頃をピークにして、降り積もりました。甲府地方気象台では積雪115cmで気象台始まって以来120年ぶりの大雪だったそうです。120年前とは明治27年日清戦争が始まった年です。我が家(藤沢市大鋸では15日未明測定)では隣地の芝生で41cmでした。8日の積雪と比べ、少し長い時間かったしかも湿った雪で山沿いで多く積もったようです。なぜこのような大雪になったのでしょうか?

14日夕方のテレビで気象予報士の天気解説では、日本の関東地方東部上空の偏西風が大きく蛇行しているために南岸低気圧の進路が東から北東に向きを変えるといっていました。13日9時に発表された24時間予測天気図の解説の根拠となっています。偏西風の蛇行により湿った暖気が北上し、寒気が引きこまれるように南下したことで長時間にわたって関東で発達した結果大雪となったようです。8日の場合と大きく異るところです。

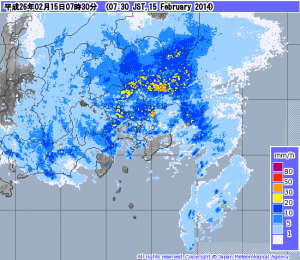

気象庁のレーダーで5分おきに雨雲(雪雲)の動きを追いかけてみると面白いことがわかります(3時間だけ保存されます)。今回、このレーダーからわかる南岸低気圧の動きとAWS藤沢の湿度、気温変化を関連させてみると面白い?ことがわかりました。

(気象庁レーダー情報の解析)南岸低気圧の周りの雲が回転をしている中心に雲がないところがあり、まるで台風の眼のようです。15日朝6時頃から8時15分頃にその中心が神奈川県に上陸しました(7時25分が中心付近上陸)。神奈川県中央部では7時30分から7時55分には雪雲は消えます。勢力が衰えたかに見えました。しかし7時55分から埼玉県上空の閉塞前線で雲が発達し始め、8時10分〜20分に茨城県南部の塊がさらに広がり激しくなりました。その後8時55分に2つの領域に分裂し、9時40分に雲がない円形領域(眼?)ができました。10時00分には再び帯状(西南西ー東北東方向)に伸びて、すぐに消えます。10時10分〜35分にこの帯の南側に新たに相似的に帯ができます。その帯に直交した北北西南南東方向の(銚子半島方面からと、九十九里海岸からの2つ)雲列が北北西に動いていきます。10時45分には茨城県県中部で雷注意報が出ました。10時55分には塊は茨城県北部に移動しました。

一連の雲の動きは西(丹沢方面)からの寒気と南岸的気圧の暖気のせめぎあいの結果、上昇気流が生じていると思われます。

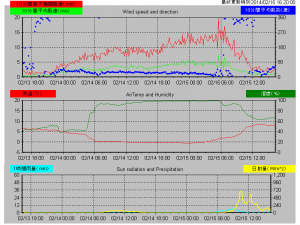

気象庁レーダー・ナウキャスト(2月15日7時30分)

(AWS藤沢の解析)2日間の観測グラフを添付します。14日6時すぎに湿度90%超えたあたりから雪が降り始め、気温も0℃以下になります。アジア地上解析天気図によれば、神奈川の上空1500mはー3℃になっています。15日6時頃に湿度100%から急降下、風向きと北風から北北西にかわり、気温は徐々に上がっていきました。実に24時間近く0℃以下の状態が続いたのです。しかも湿った雪でしたから記録的な積雪量となりました。15日7時半ごろ南岸低気圧は上陸して天気は回復しましたが、そのご気温があまり高くならず、寒気が居座り続けたのです。図の下の黄色線の日射量は回復しました。

2月8日の関東南部大雪の気象情報

2014年2月8日は東京23区では13年ぶりの大雪警報というニュースが流れました。2001年1月27日のことで、都心で8cmの大雪を観測したそうです。

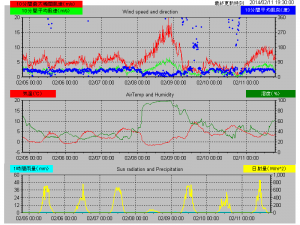

HBCのアーカイブ天気図でみると、低気圧は6日9時頃台湾北部の海域で発生したときは1012hPa、7日3時に寒冷前線と温暖前線を伴う温帯性低気圧に成長し、20km/hで東進しました。同日15時には九州南西部で速度がゆっくりとなり、7日21時には九州南部を通るころ再び東に35km/hと速度を増しつつ8日18時頃低気圧が最も接近した藤沢では風速15m/sの強風で積雪が舞いました。大鋸の自宅で35cmにもなり気温0℃を低下しました。中心気圧が988hPaまで低下したとおもわれます。9日3時には閉塞前線を伴い、30km/hでさらに東進し、6時に関東東方海上で980hPaにまで発達しました。午後には少し中心気圧984hPaに上昇しましたが、次第に向きを北寄りに変えて東北地方はるか沖まで進んだころには再び980hPaとなり、北海道東部から北方四島を抜けてから次第に弱まり12日中には消滅しました。北極を中心とした気温図をみると、7日〜9にかけて寒気の南下によるものです。

下の図はAWS藤沢の観測データですが、8日の0時から急激に気温が低がり始め、気温が0℃以下が19時間ほど続いています。8日の21時頃一時風速15m/秒を超えました。